くっきり見える富士山。

駅前では、土・日・祭日に関係ない外国人観光客ならでは光景が繰り広げられる。

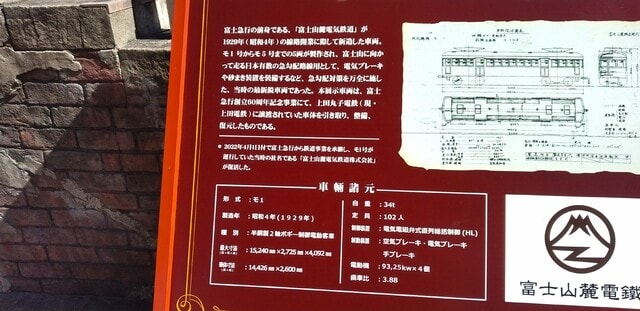

「富士山麓電気鉄(鐵)道」。

「モ1号」。

富士急行の前身である「富士山麓電気鉄道」が1929年(昭和4年)の開業に際して新造した車両。モ1号からモ5号までの5両が製作され、富士山に向かって走る日本有数の急勾配路線用として、電気ブレーキや砂まき装置を装備するなど、急勾配対策を万全に施した、当時の最新鋭車両であった。本展示車両は、富士急行創立60周年記念事業にて、上田丸子電鉄(現・上田電鉄)に譲渡されていた車体を引き取り、整備・復元したものである。

河口湖へ向かいます。 河口湖町マンホール。

河口湖町マンホール。

中央に富士河口湖町の町章、町の花の月見草をデザイン。

・・・

老婆も何かしら、私に安心していたところがあったのだろう、ぼんやりひとこと、

「おや、月見草。」

そう言って、細い指でもって、路傍の一か所をゆびさした。さっと、バスは過ぎてゆき、私の目には、いま、ちらとひとめ見た黄金色の月見草の花ひとつ、花弁もあざやかに消えず残った。

三七七六メートルの富士の山と、立派に相対峙し、みじんもゆるがず、なんと言うのか、金剛力草とでも言いたいくらい、けなげにすっくと立っていたあの月見草は、よかった。富士には、月見草がよく似合う。

(太宰治『富岳百景』より)

・・・

途中にあった「掘抜き史跡館」。

途中にあった「掘抜き史跡館」。

解説板。

解説板。

史跡 河口湖掘抜き

元禄3年(1690年)郡内領主秋元但馬守喬和の命により、河口湖船津(取水口)から嘯山を掘り抜き、赤坂(出口)まで全長約4㎞に及ぶ土木史上稀にみる掘り抜き工事にいどんだ。この工事は、毎年のように湖の増水により被害を受ける湖畔住民の惨状と、山ひとつ隔てて旱魃にあえぐ新倉村民の苦悩に心を痛め、治水と水利を併せ解決すべく着工された。しかしながら期待も空しく両口より掘り進んだ隧道に大きな違いを生じ通水出来なかった。弘化4年(1847年)工事は再開され、6年の歳月をかけ悲願の通水をみた。しかし水量は乏しく、文久3年(1863年)再び改修工事を行い、3カ年を費やし多量の通水に成功した。実に初工より170年余後のことである。増水と開田の対策としてのこの工事は、当時の測量。掘削技術からして高く評価されている。

工法:鶴嘴(つるはし)・石鑿(いしのみ)による手掘り、岩盤は焼き掘りといって火を燃やし、石質の軟化を計り崩していったといわれる。煙の処理、土砂の搬出、進路の確認等に竪穴を掘った。竪穴の深さは4~23㍍でその数9ヶ所。

総工費:12,000両

総労役:延べ10余万人(弘化4年より慶応2年)

開館していませんでした。

湖畔に「新倉掘抜記念碑」があります。

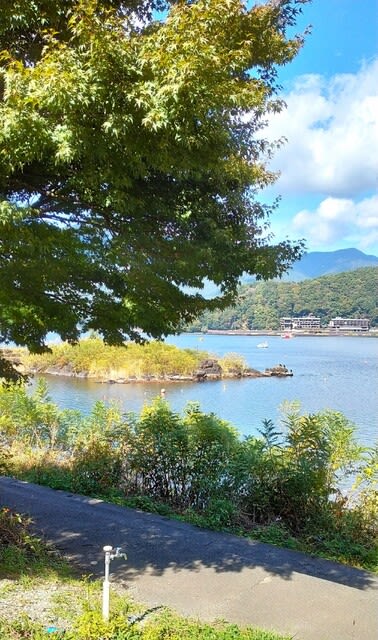

河口湖。

河口湖。

河口湖

富士五湖の中で最も長い湖岸線を持ち、最も低い標高地点にある。面積は富士五湖では2番目の大きさで、最大水深は精進湖とほぼ同じで14.6メートル。

※湖の大きさは、大きい順に山中湖、河口湖、本栖湖、西湖、精進湖の順番となっている。

湖の中央に鵜の島(鸕鷀島)と呼ばれる小さな島がある。また、産屋ヶ崎は富士山展望の好適地とされているほか、乳ヶ崎、小曲岬(子轉ヶ崎)、長崎(胞ヶ崎)などの景勝も存在する。

「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の一部として世界文化遺産に登録されている。

河口湖には天然の流出口がないため、古来より大雨により増水し、湖岸の村々に洪水被害を出した。一方で、山を挟んだ東の新倉村(現・富士吉田市新倉)では透水性の溶岩台地が広がり、水利に乏しく、湖水を新倉方面へ通水させる用水路の開発が求められていた。全長3.8キロメートルを測る日本最長の手掘りトンネルといわれる新倉掘抜は江戸時代初期から工事が行われ、曲折を経て江戸後期の1866年(慶応2年)に完成し、新倉村は河口湖の水利権を保持している。1911年には新たなトンネルが掘削されたため、それ以降、新倉掘抜は利用されていない。

現在は、1917年に竣工した第二嘯川(東京電力の放水路)と1994年に完成した嘯治水トンネルを合わせた、嘯(うそぶき)川から構成される放水路により、宮川に放水される。この宮川は桂川(=相模川)の支流であるため、河口湖は相模川水系に属している。

湖の東には三つ峠、北には御坂山地の黒岳、節刀ヶ岳が連なり、さらに西には十二ヶ岳がそびえる。南側は開け、そこに富士山が山容を見せ、湖面に写る逆さ富士は、湖の優れた景勝である。

ブラックバスが遊漁の対象として公的に認められている湖であり、マス類の放流もバスと共に盛んであるため、周囲には貸しボート店や釣具屋が多く、さらにはコンビニにまで釣り具が置いてある。全国的にもバスフィッシングのメッカとして知られており、連日多くの釣り人が訪れる。ただし、湖底にソフトルアーが大量に残されていることが問題視され、2007年に、芦ノ湖に次いでソフトルアー使用禁止の湖となった。(「Wikipedia」より)

河畔のホテル、土産物屋街。

湖上には「河口湖大橋」。

湖上には「河口湖大橋」。

河口湖大橋は、国立公園特別地域に建設されるものとしては日本で初めての橋。1987年には、優れた自然観光のもとで美しい景観をもつ道路として富士スバルラインとともに「日本の道100選」に選ばれている。

紅葉が始まっています。

観光案内図。

観光案内図。

タッチ&ゴーですが、再び「河口湖駅」に戻ります。