5月10日。快晴。佐原銚子街道歩きの続き。

水郷駅。 下車客1名。

下車客1名。

「一の分目(いちのわけめ)」

「一の分目(いちのわけめ)」

※地名は新田開発に伴う地割に関係するものと思われます。「三の分目(さんのわけめ)」という地名も同様か。

この付近の今昔。

(現在)現在も水田が広がる。

(現在)現在も水田が広がる。

「利根川」が上部に。赤い線が「国道356号(利根水郷ライン)」。

(1880年代)街道は、集落に沿って続く。

(1880年代)街道は、集落に沿って続く。

利根川は、周囲の河川、沼地などで流路が狭くなっていた。後、大規模な河川改修がなされ、現在のような流れに。

バス停「水郷駅」。

右手に「前方後円墳」。

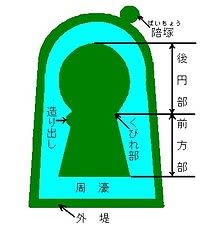

※  「前方後円墳」の基本形。

「前方後円墳」の基本形。

「三ノ分目大塚山古墳」。

解説板。

香取市一ノ分目・三ノ分目・富田地区の利根川に沿った微高地上には10基以上の古墳が確認されており、「豊浦古墳群」と総称されている。中でも最大の本古墳は、墳丘の全長が123mの前方後円墳で、後円部の径68m、高さ9.5m、前方部の幅62m、高さ7.5m。墳丘は三段に築かれ、周囲には盾形に周堀が巡っている。これは、現在のところ、利根川(旧鬼怒川)下流域最大で、千葉県内でも屈指の規模を誇る。また、墳頂と各段の平坦部には円筒埴輪列や朝顔形埴輪が確認されている。後円部墳頂は共同墓地となっているが、その傍らに大きな板石が3枚立っている。これは石棺に使われた石材で、底石には側壁石と小口石を載せるための切り込みがみられる。この石棺は長持形石棺と呼ばれ、畿内では5世紀の大王や大豪族級の大型古墳に採用された形式である。しかし、この石棺がいつ、どのような経緯で掘り出されたのか、副葬品は何があったのかなどは、わかっていない。本古墳は、墳丘の形、埴輪や石棺の特徴などから、古墳時代中期の5世紀ごろに築造されたと考えられる。香取地域においても、強大な勢力をもつ首長がいたことを物語る古墳で、香取市のみならず、関東地方を代表する中期古墳である。

墳丘に上がってみます。

写真の3つが板石。

よく原形が保たれています。

よく原形が保たれています。

水田の部分が、かつての堀跡?

来た道に戻ります。

来た道に戻ります。

左が古墳。

左が古墳。

下から見上げた全景。

国道に復帰。「三之分目」。

国道に復帰。「三之分目」。

大きな石碑(詳細不明)。

左手奥が利根川。

左右が開けてきます。

左右が開けてきます。