日光東照宮

8月下旬から9月の上旬にかけて、中学・高校時代を共にした3人で2泊3日の旅をするのが恒例となっている。

今年は四国か淡路島辺りを候補としていたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延で見送った。

昨年(2019)の「日光の旅」の記録が未だ出来ていない。

1年遅れたので記憶はあいまい、写真を基に雑駁な思い出を。

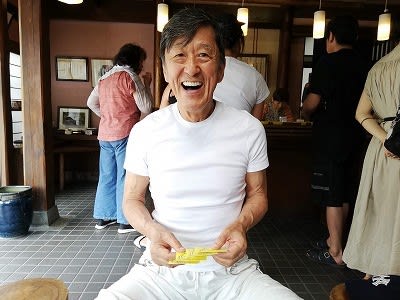

徳川家康がまつられた「日光東照宮」の拝観券売り場。

1年前は大混雑だったが、コロナ禍の今年はどうか?

「日光山輪王寺」

創建は奈良時代にさかのぼり、近世には徳川家の庇護を受けて繁栄を極めた。

国宝、重要文化財など多数の文化財を所有し、徳川家光を祀った大猷院霊廟や本堂である三仏堂などの古建築も多い。

日光山内の社寺は、東照宮、二荒山神社、輪王寺に分かれ、これらを総称して「二社一寺」と呼ばれるのは明治初年の神仏分離令以後のこと。

大半の観光客は「輪王寺」を拝観せず「東照宮」へ向かう人が多い。

今回の我々もそうだった。(僕は何年か前に一度拝観した。)

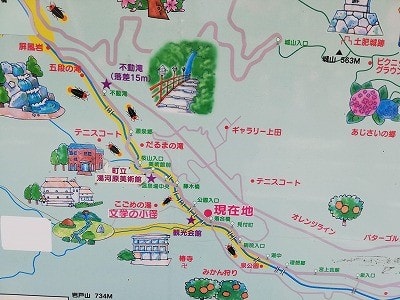

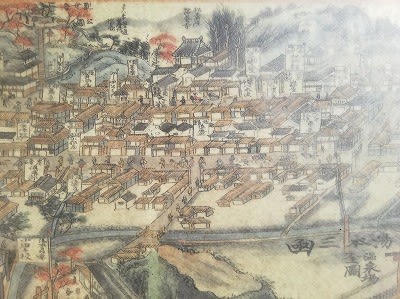

世界遺産「日光山内の社寺」案内図

東照宮の入り口に聳える「五重塔」

最初の五重塔は、慶安3年(1650)に初代若狭小浜藩主の酒井忠勝が寄進したが、文化12年(1815)に焼失した。

その後、文政元年(1818)に十代藩主酒井忠進が再建したのが現在の五重塔。

高さは36m。

現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられた。

境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物が並ぶ。

神厩舎・三猿。

神厩舎は、ご神馬をつなぐ厩。

昔から猿が馬を守るとされているところから、長押上には猿の彫刻が8面あり、

中でも「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿が有名。

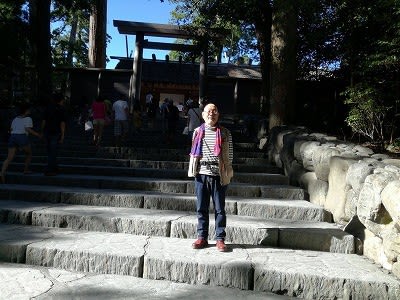

「陽明門」前の三爺。

2017年3月に平成の大修理を終えた日光東照宮・陽明門。

いつまで見ていても見飽きないところから「日暮の門」ともよばれ、故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500以上の彫刻がほどこされている。

唐門

全体が胡粉で白く塗られ、細かい彫刻がほどこされている。

奥が、本殿と拝殿。

神輿舎

源頼朝、徳川家康、豊臣秀吉の神輿が収められている。

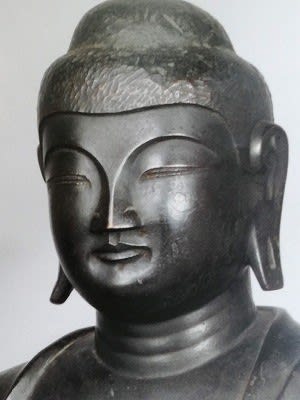

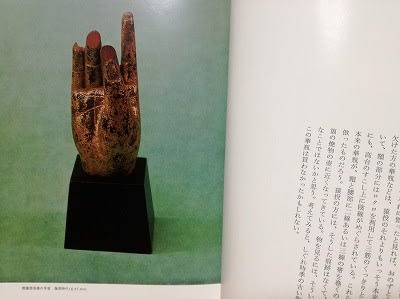

本地堂の「鳴龍」

Tさんは高校時代に父親と一緒に日光を訪ね、本地堂の天井に描かれた「鳴龍」の音に感激したことが、大学で音響工学を学ぼうとしたきっかけだったのこと。

本地堂は1961年の火災で焼失し、現在のものは再建されたもの。

(Tさんが訪れた時は焼失前ということになる。)

8月下旬から9月の上旬にかけて、中学・高校時代を共にした3人で2泊3日の旅をするのが恒例となっている。

今年は四国か淡路島辺りを候補としていたが、新型コロナウイルス感染症の蔓延で見送った。

昨年(2019)の「日光の旅」の記録が未だ出来ていない。

1年遅れたので記憶はあいまい、写真を基に雑駁な思い出を。

徳川家康がまつられた「日光東照宮」の拝観券売り場。

1年前は大混雑だったが、コロナ禍の今年はどうか?

「日光山輪王寺」

創建は奈良時代にさかのぼり、近世には徳川家の庇護を受けて繁栄を極めた。

国宝、重要文化財など多数の文化財を所有し、徳川家光を祀った大猷院霊廟や本堂である三仏堂などの古建築も多い。

日光山内の社寺は、東照宮、二荒山神社、輪王寺に分かれ、これらを総称して「二社一寺」と呼ばれるのは明治初年の神仏分離令以後のこと。

大半の観光客は「輪王寺」を拝観せず「東照宮」へ向かう人が多い。

今回の我々もそうだった。(僕は何年か前に一度拝観した。)

世界遺産「日光山内の社寺」案内図

東照宮の入り口に聳える「五重塔」

最初の五重塔は、慶安3年(1650)に初代若狭小浜藩主の酒井忠勝が寄進したが、文化12年(1815)に焼失した。

その後、文政元年(1818)に十代藩主酒井忠進が再建したのが現在の五重塔。

高さは36m。

現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられた。

境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物が並ぶ。

神厩舎・三猿。

神厩舎は、ご神馬をつなぐ厩。

昔から猿が馬を守るとされているところから、長押上には猿の彫刻が8面あり、

中でも「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿が有名。

「陽明門」前の三爺。

2017年3月に平成の大修理を終えた日光東照宮・陽明門。

いつまで見ていても見飽きないところから「日暮の門」ともよばれ、故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500以上の彫刻がほどこされている。

唐門

全体が胡粉で白く塗られ、細かい彫刻がほどこされている。

奥が、本殿と拝殿。

神輿舎

源頼朝、徳川家康、豊臣秀吉の神輿が収められている。

本地堂の「鳴龍」

Tさんは高校時代に父親と一緒に日光を訪ね、本地堂の天井に描かれた「鳴龍」の音に感激したことが、大学で音響工学を学ぼうとしたきっかけだったのこと。

本地堂は1961年の火災で焼失し、現在のものは再建されたもの。

(Tさんが訪れた時は焼失前ということになる。)