松本瑠樹コレクション@世田谷美術館

世田谷美術館で松本瑠樹さんのポスターのコレクションの一部が「ユートピアを求めて〜ポスターに見るロシア・アヴァンギャルドとソヴィエト・モダニズム」と題された展覧会が開催されている。

本年1月26日まで、神奈川県立近代美術館 葉山にて開催された展覧会の巡回展らしい

松本瑠樹(1946年~2012年)さんは文化服装学院在学中に、株式会社オールファッションアート研究所を創立。自らプロデューサー兼デザイナーとしてDCブランド「BA-TSU」を創業した。

当時、雨後の竹の子のように原宿近辺のマンションの一部屋から、多くのブランドが出現した。松本さんもその一人だが、当時から今まで存続しているブランドは少ない。

65歳で没したが、ファッションデザイナーとしてよりもトータル・プロデューサーの先駆者としての功績は偉大だ。

水戸市に1978年5月26日に「サントピア水戸」が営業を開始した。

2007年5月末日をもって閉館したファッションビルだが、地方都市に大きなインパクトを与え、今でも語り草であり伝説となっている。

「サントピア水戸」は建設費の未払いなどで開店を危ぶまれたビルだった。

起死回生の切り札として引きずり出されたのが松本さんで、渋谷に出現した「パルコ」をプロデュースした実績を評価された。

従って、「サントピア水戸」は日本で二番目のファッションビルと云う人もいるくらいだ。

ともかく、テナントの導入・開店のイベント・全てが彼の独り舞台だった。

開店後はテナント会の理事として貢献し、毎年一月のテナント総会後の記念公演で、ファッショントレンドや営業的なことまで話された。

松本さんなくしては「サントピア水戸」は成り立たなかったろう。

私も一時期、サントピアのテナントであったことや。企画部の用田さん・加藤さんとも知り合いだったので、松本さんとは話す機会が有った。

既に、その当時からアンティークやポスターの蒐集を始められたようなので骨董好きの私は興味が尽きなかった。

カッサンドルのポスターを収集し『美術館で展覧会が出来るほどです、村一番は世界一』と自信満々だった。

「ポスターは時代を映す鏡」との認識を持っていられた。

とにかく、敏感な感覚を持ち時代を先取りしていたことは間違いない。

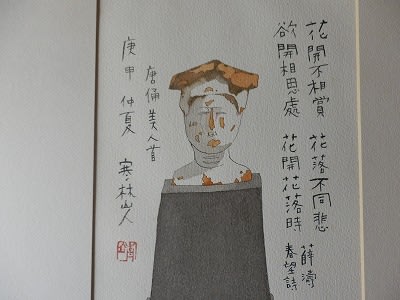

ベストセラー『にんげんだもの』(相田みつを著、文化出版局、1984年)の出版プロデュースをしたのも松本さんで、母校の文化服装学院の出版社に「売れない場合は全て私が責任を取ります」と強行した。

癒しの書と文で名をあげた《相田みつを》もまた、松本さん無しでは有り得なかった。

サントピアのテナント総会で《相田みつを》の詩を朗読し、記念品として『にんげんだもの』が配られたが、朗読の音程や抑揚は役者以上の出来で、聞き人達に多くの感動を与えた。

本人が感動しているからこそ、他人にも影響を与えたのだ。

その点で、とても純真な方だった。

サントピアのポスターの一枚に『ハラハラ・ドキドキは僕が教えてあげる』とのコピーで百人以上の幼稚園児の顏」が写されたポスターは今でも印象に残る。

ポスターコレクションの数は2万点にも及ぶようだが、本展はこのコレクションより、カンディンスキーやマレーヴィチといった著名な画家や、ステンベルク兄弟、ロトチェンコなどのロシア・アヴァンギャルドのデザイナーたちが手掛けたものなど約180点を紹介しされていた。

社会の変革期に花開いたポスター芸術の多様性を概観できたが、特にスターリンが出現する前、平等で豊かな理想の社会を作り出そうとした時代の作品は魅力的だった。