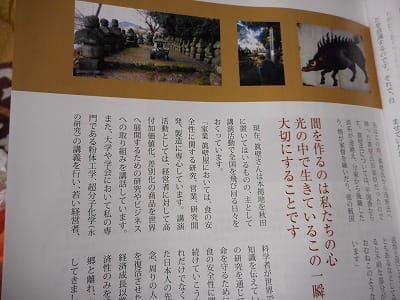

東金砂神社の 仁王像 @常陸太田市天下野町9740

今日(11月3日)は文化の日、この日は雨の降らない特異日と言われる。

ここ数日、定まらない天候だが、昨夜の雨も上がって、晴れた空に秋の雲。

11月1日からの3連休も今日でおしまい。

毎日が休日の徘徊老人にとって、あえて混雑に出かけることは控えようとしていたが、外出の心は治まらず。

1日はケーズデンキスタジアムでの横浜FCを迎えての水戸ホーリーホックの応援に。雨とあって、屋根付のメインスタンドに席をとったが、応援の子供達がいっぱい目についた。ホーリーホックが着実に市民の間に根付きつつあることを実感する。

雨にもかかわらず観衆は4,121 人、横浜のサポーターはごくわずかだったから、天候でも良ければ6000人は集まっただろう。

前半28分にCKから新里が先制点を奪ったが、42分には小池に同点弾を許してしまう。後半42分にはCKから鈴木雄が勝ち越し点を奪うものの、45分に寺田に得点を許してしまい、2-2の引き分けに。

二度のリードを守り切れずの引き分けは負けに等しい。

前節の讃岐戦は、見せ場も無くてスコアレスドロー。

最近のホームゲームしまらない試合が多い。

とは言え、勝ち点1を得て、14位になったから健闘と云うべきか。

J2からの降格は脱し、15日(土)の栃木との最終戦を心置きなく戦うのを応援したい。

2日は、雨も上がって暖かとなったので、予ねて考えていた「東金砂神社」に行くことに。東金砂神社は山田川の谷を挟んで西金砂神社と対をなしている。

しかし、両社の間隔はかなりある。

西金砂神社は道路が整備されているので何度か行ったが、東金砂神社までの山道はかなり狭いらしく、行ったことが無かった。

金砂神社は延暦25(806)年創建の古刹で、2003年(平成15年)に開催された第17回「金砂神社磯出大祭礼」で広く知られるようになった。

渡御行列が神輿を担いで、西金砂神社・東金砂神社と水木浜の間を延べ10日で往復する神事で、行列は500mに及ぶ。

72年に一回という長いスパンで開かれるから、2度見るという人は稀だろう。

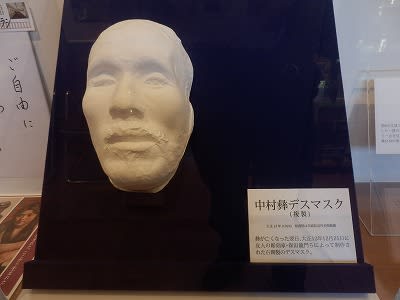

幕末の天狗党の乱や明治政府による廃仏毀釈などの混乱でなくなっていた東金砂神社の山門に仁王像が本年2月に安置された。

東京国立市の仏像彫刻家・関頑亭(がんてい)さん(94)が制作した約2メートルの阿形(あぎょう)と吽形(うんぎょう)の二像。

漆を何度も塗り重ねる「脱活乾漆」と言われる技法で、制作に約5年を要したという。

仁王像の制作を関頑亭さんに依頼し寄進したのは、近くでそば店「慈久庵」を経営する小川宣夫さん。小川さんはこの地(現・常陸太田市、旧・水府村)の生まれで、都内でそば店を開き水府産の蕎麦粉を使用し評判の店だった。

蕎麦による地元の発展を願い、帰郷して龍神ダムの近くに「慈久庵」を開店した。自らも蕎麦畑を切り拓き、栽培し、製粉する。自家製の蕎麦を使用し、全てを自分一人で調理しサービスする。

開店と同時に満席となる評判の店で、全国からお客さんが来る。

東金砂神社までの登山道は車一台がやっとの林道で対向車が来たらどうしようと思うような道で勾配もきつい。

社務所の脇のモチノ木、樹齢約500年とか。

仁王門までの階段はかなりの角度。

「阿形像」は怒りの表情を顕わに。

「吽形像」は怒りを内に 秘めた表情に。

更に、「田楽堂」までの階段も急だ。

本殿

田楽堂からさらに、急な階段を上ると本殿。

西金砂神社のような見晴らしではなかった。

多くの寺社仏閣で感じることだが、急な山の傾斜地などに、人力しかない古の人々が堂宇を築いた信仰心にはただ圧倒される。

下山し、龍神峡に向かう県道は車の列。

これらの車の、何分の一でも東金砂神社を訪れても良いのではとも思ったが、対面交通のできない山道では、どうしようもない。

何れは整備されるだろうが、この清閑な環境を守れるか、難しい問題だ。

*関頑亭さんは私が骨董に入門した当時(約40年前)、古美術の愛好家として度々紹介された著名人で、現在もご活躍とは存じ上げなかった。東金砂神社の宮司さんの話によると、開眼会にもお見えになったとのこと。

94歳にしてお元気らしい。彫刻家は長寿の方が多いように思う。

「新京極通」はお寺の参道を広げて見世物小屋や物売りや飲食の店等にした。

「新京極通」はお寺の参道を広げて見世物小屋や物売りや飲食の店等にした。