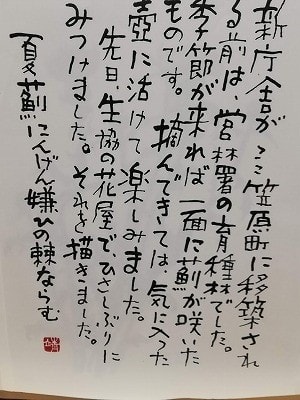

中澤敦子さん@「シャンソンカフェ・ルーブル」

2017年4月からスタートするNHK連続テレビ小説は『ひよっこ』。

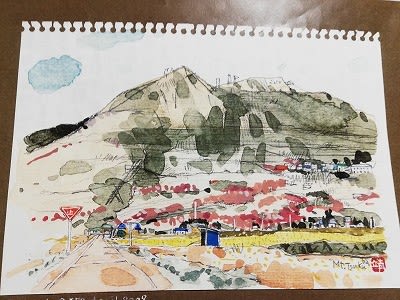

茨城県の北西部が舞台で常陸太田市や常陸大宮市、久慈郡大子町などがロケ地になる事が予想される。

ヒロインには朝ドラ『あまちゃん』で大ブレイクを果たし、2015年には女性芸能人のCMランキングで2位に入るなど、様々なジャンルで目覚ましい活躍をしている有村架純さんが選ばれ、大きな話題になっている。

1964年、東京オリンピックが始まる年、茨城県の大農家に生まれた17歳の谷田部みね子(有村架純)からスタートするらしい。

茨城が舞台とあって、重要なポイントが『いばらき弁』。

方言指導のスタッフとしてオーデションで選ばれたのが中澤敦子さん。

1941年水戸生まれ、ストーリーとほぼ同じ時代を歩んできた。

役者稼業だが、4年前から本拠地を故郷の水戸に移し、「シャンソンカフェ・ルーブル」のオーナーとなった。

店は泉町1-2-26、作田ビルの2階。

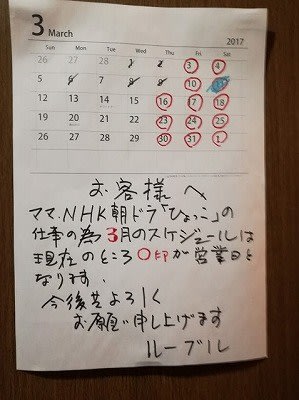

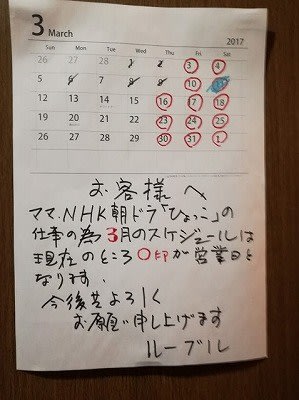

僕も幾らかシャンソンに興味有りなので、お茶飲みに伺っていたが近頃は休みの日が多かった。

偶々、前を通りがかったら店頭を掃除中。

仕事で東京から戻ったところで、今からオープンとのことで話を伺った

『朝ドラの仕事で不在が多いようだ』との噂話は事実だった。

放送開始前、進行中の話ゆえに詳しいことは話せないこともあろう。

とにかく、標準語の脚本を茨城弁に書き直し、テープに吹き込み役者さんがそれで覚える、と言う段取りらしい。

ストーリーに現実感を与える「茨城弁」は大切。

今では、住民の全てが「正調・水戸弁、茨城弁」を話せない時代。

本番では、どの様に仕上がっているのか?放送開始が待ち遠しい。

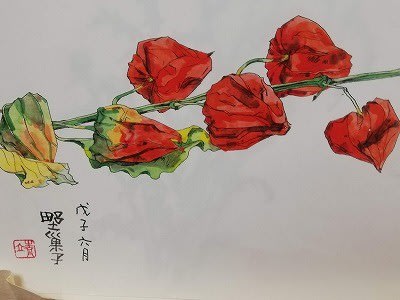

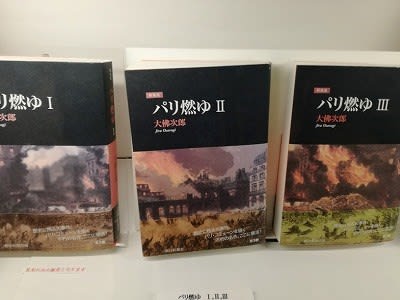

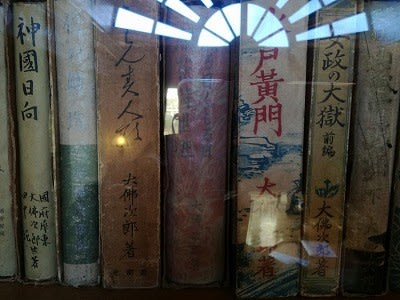

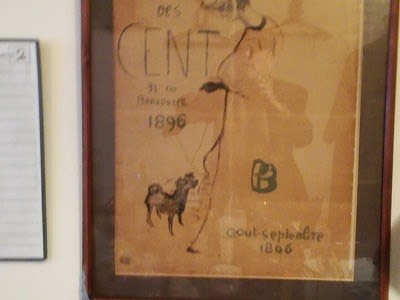

久し振りの店内を改めて見渡せば。

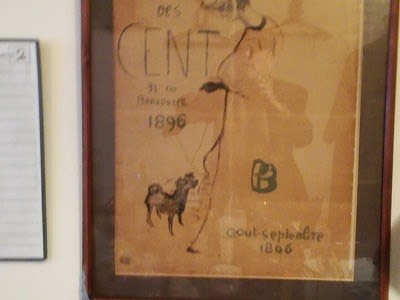

「パリ万博ポスター」ボナール作。

タナグラ人形と木内克作のテラコッタ像の飾られた棚。

*タナグラ人形はギリシアのタナグラ (Tanagra) で紀元前4世紀後半から作られたテラコッタの人形)

*木内克(きのうち よし、1892年 - 1977年)は、水戸市出身の彫刻家。

何れの品も新橋の「シャンソンカフェ・ルーブル」在ったものだ。

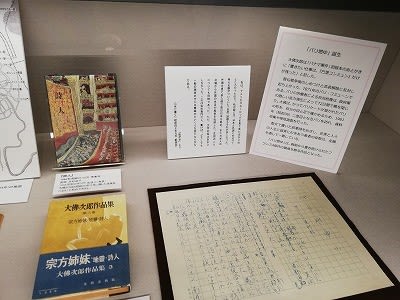

先代のママが亡くなった後、中澤さんが2代目を継ぎ営業。

水戸に移住に際し、持ち帰った思い出の品々。

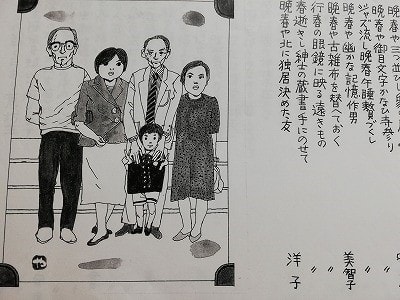

1988年3月・当時のルーブルを報じた「読売新聞」

話しをしていて、お互いに1941年12月18日生まれ、と知った。

自分と同じ生年月日の出会ったのは初めてだ。

朝ドラの放送は半年間、収録済は、三分の一らしい。

収録が終了し、完全に店に復帰したらまた伺いたい。