恒例の水戸の「梅祭り」が始まった。今年は、お正月を過ぎてから寒くなり、その影響で梅の開花も遅れているようだ。どちらにしても2月から3月にかけては天候が不順な時期だ。特に、土曜・日曜が悪天候になる日も多いのは残念である。

昨日の午後から今日の午後まで春一番が吹き荒れ、嵐のようだった。

21日から23日まで東京に行き、下町散歩と庭園巡りを楽しんできた。

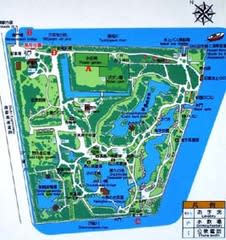

今回の目的の一つは「向島百花園」。江戸時代の町人文化が花開いた文化・文政期(1804~1830年)に佐原鞠塢(さわらきくう)と云う粋人が、交友のあった文人・墨客の協力を得て、梅や草花鑑賞の花園として造られたものだという。従って、大名庭園のような広さや華やかさは無いがとても親しみやすい庭園だ。

入り口の門には太田蜀山人の扁額、両脇には詩人・大久保詩仏が書いた「春夏秋冬花不断」「東西南北客争来」の木板がかっている。園内には芭蕉の句碑を含め合計29の句碑、石碑が随所に建ち、庭造りに力を合わせた人達の足跡をたどれる。

「御成座敷」と呼ばれる茶室のような建て物もあり、俳句の会等の集りに借りる事が可能な様である。このような庭で、俳句会を開けたらさぞ楽しい事だろう。

草花で咲いていたのは僅かだが、名札を見ると中国や日本の古典に詠まれている山野草が丹念に植え込まれているようだ。梅は紅白ともに咲き初めていた。深川や向島は俳句をたしなむ連中の聖地でもあり、吟行らしき人達を多く見受けた。

自然に近い状態の造り過ぎない庭はとても好感を持てる。再訪を念じ、隅田川と墨堤に向かう。桜の季節には少しばかり早いが「長命寺の桜餅」6っこ入り1箱、¥1200を買う。早速一つ取り出し、言問橋の上で大川の流れを見ながらパクリ。程よい甘さの餡を、しょっぱく茎の強い桜の葉3枚で包んである。普通食べている桜餅とはかなり違った。堤の遊歩道は花見の時期に向けて改修中。来月は大混雑になることでしょう。

浅草側の堤の脇の公園では、梅祭りが行われていた。何処も似たようなもの。“花より団子”食べ物の屋台に人は群がり花をめでる人は僅か。

次回、下町散歩の途中の昼飯処の下見をする。土手通り、吉原大門前の桜なべ「中江」と隣の天麩羅「伊勢屋」の場所を確認する。明治初期の木造2階家の佇まいは時代を感じさせる。

次に、もう1軒は蕎麦屋。都電荒川線終点、三ノ輪駅近くの<南千住・砂場>江戸時代から続く老舗らしい。建物は戦後の建物だろうが、蕎麦屋の風情がある。

食べ物に凄く興味があるわけではないが、散歩コースは場所と食事をセットで考えるのが楽しい。

下町散歩は中高年に大人気らしい。勿論、僕もその一人だ。浅草近辺はそのような団体さんで舗道を歩けないほどなのには、驚いた。

全国から水戸の街を訪ね、歩く人達で溢れ返るほどになって欲しい。「東西南北客争来」の街になる要素はあるのに。

それには、「偕楽園」を「春夏秋冬花不断」の庭園にしては如何であろうか。「向島百花園」も当初は梅園から始まったらしい。あまりに“黄門様”や"梅の都“に拘りすぎているのでは?と何時も思う。「偕楽園」は茨城県の管理だと云うが、県の関係者の方、ご一考をお願いしたい。

西の谷の工事も残り僅かに成った。遊歩道の工事が終われば、オシマイ。ということらしい。これ以上、特別の手入れはしなくて結構だが、自然のままに見えるほど良い管理をして欲しいと願っている。