楽しいクレパス画展@笠間日動美術館

7月 22 日(木・祝)~9月 26 日(日)

こんな描きかたもあるの?楽しいクレパス画展

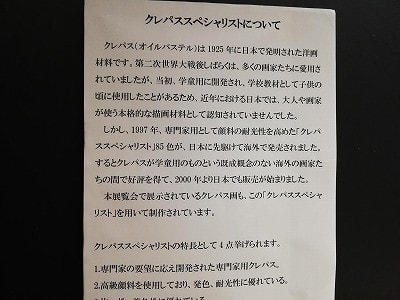

クレパスは世界初の描画材料として、1925年(大正14)に桜紹介が開発した。

「サクラクレパス」の登録商標で、クレパスの一般名称は「オイルパステル」という。

「クレヨン」と「パステル」の長所を取り入れ、専門家の画材として多様な技術に対応できる製品を開発した。

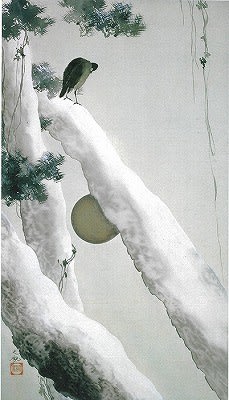

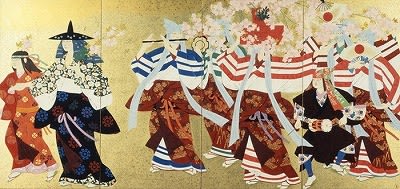

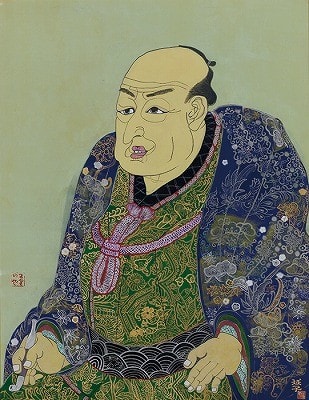

クレパスは軟質で伸びがいいので、スクラッチ技法や重ね塗りなど、幅広い絵画表現が可能な画材なので多くの作家が使用している。

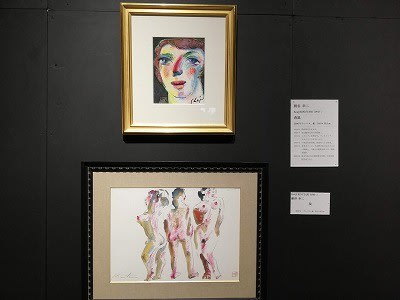

本展は現代洋画壇を代表する作家から若手まで、76点が展示されている。

笠間日動美術館は1972年(昭和47年)11月に東京・銀座にある日動画廊創業者、長谷川仁・林子夫妻により、創業45年と金婚式を記念し、長谷川家ゆかりの地である笠間に創設された。

日本を代表する画商の系列美術館であり、更に2000年には山岡孫吉(ヤンマー創業者)が収集した洋画コレクションも加わり、西洋の近代、日本の近・現代の巨匠が描いた絵画を中心に3千点を超す所蔵品がある。

フランス館および日本・アメリカ館と、企画展示館の間にある庭園からの眺めも素晴らしい。

7月 22 日(木・祝)~9月 26 日(日)

こんな描きかたもあるの?楽しいクレパス画展

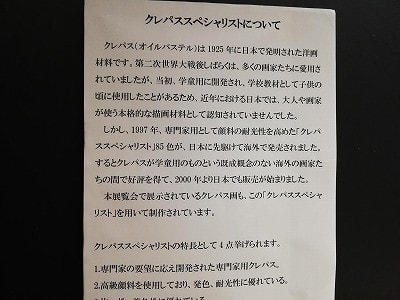

クレパスは世界初の描画材料として、1925年(大正14)に桜紹介が開発した。

「サクラクレパス」の登録商標で、クレパスの一般名称は「オイルパステル」という。

「クレヨン」と「パステル」の長所を取り入れ、専門家の画材として多様な技術に対応できる製品を開発した。

クレパスは軟質で伸びがいいので、スクラッチ技法や重ね塗りなど、幅広い絵画表現が可能な画材なので多くの作家が使用している。

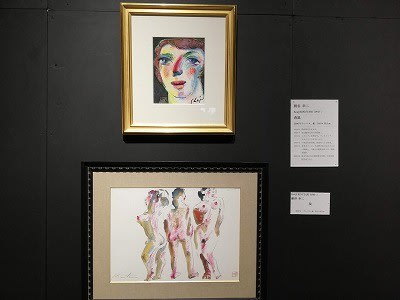

本展は現代洋画壇を代表する作家から若手まで、76点が展示されている。

笠間日動美術館は1972年(昭和47年)11月に東京・銀座にある日動画廊創業者、長谷川仁・林子夫妻により、創業45年と金婚式を記念し、長谷川家ゆかりの地である笠間に創設された。

日本を代表する画商の系列美術館であり、更に2000年には山岡孫吉(ヤンマー創業者)が収集した洋画コレクションも加わり、西洋の近代、日本の近・現代の巨匠が描いた絵画を中心に3千点を超す所蔵品がある。

フランス館および日本・アメリカ館と、企画展示館の間にある庭園からの眺めも素晴らしい。