「夭折の画家たち -青春群像-」展 其の1 @笠間日動美術館

2022年10月1日(土)~12月18日(日)

笠間日動美術館で開館50年記念「夭折の画家たち -青春群像-」展が開催されている。

夭折(ようせつ)は、年若いうちに死去することを意味し「早すぎる死」と惜しみ嘆くニュアンスを込めているが「夭折」というタイトルがつくと、それだけで不思議な世界に誘われてしまう。

青木繁、関根正二、中村彝、村山槐多、佐伯祐三、岸田劉生、松本竣介など、夭折の作家に加え、同時代を牽引した作家たちの作品も並ぶ「日動」ならではの企画展といえる。

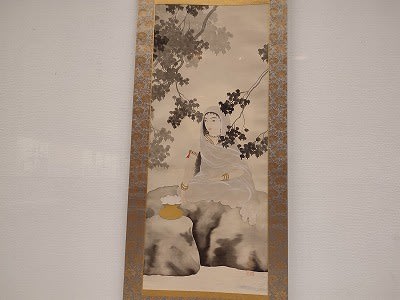

「パリの街角」佐伯祐三

佐伯祐三(1898 - 1928)の没する前年の作品。

パリの街並みを憑かれた様に荒々しく重厚に描いた佐伯祐三。

その生涯に魅了され『佐伯祐三』(阪本勝 著・日動美術出版・昭和45年)を読んだことを懐かしく思い出した。

「風景」佐伯祐三

現在の山手線とおもわれる高架線をコンテ・クレヨン・鉛筆などで、さらっと描いている。

「下落合風景」佐伯祐三(1927)

二度目の渡仏前の下落合の風景はパリを描いたものとはまるで異なる。

佐伯祐三と中村彝のアトリエはともに下落合にあった。

20年程前に両者のアトリエ跡を訪ねたことも思い出す。

「自画像」佐伯祐三

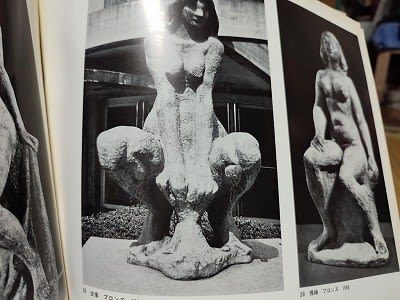

「女」荻原碌山

新宿「中村屋」のサロンに集った人々の一人が荻原碌山(1879- 1910)本名は守衛(もりえ)、「碌山」は号で「東洋のロダン」として知られる。

30年前頃、信州の「碌山美術館」を訪ねた思い出もよぎる。

小さな美術館だった。このような規模でいいから「後藤清一彫塑美術館」の実現を夢みたが、いまだに実現しない。

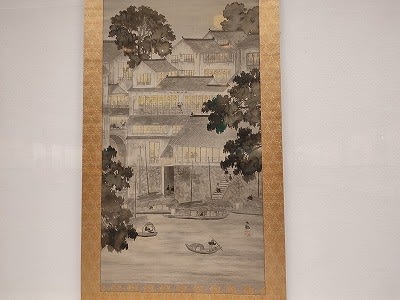

「少年像」中村彝

中村彝(1887- 1924)は水戸の生まれで、祇園寺に墓地が在る。

アトリエは「新宿区立中村彝アトリエ記念館」として保存されている。

落合には新宿区立の「中村彝」と「佐伯祐三」の記念館がさほど離れていない場所に在る。

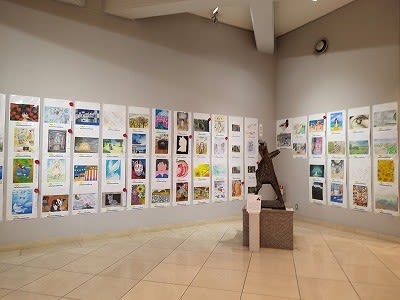

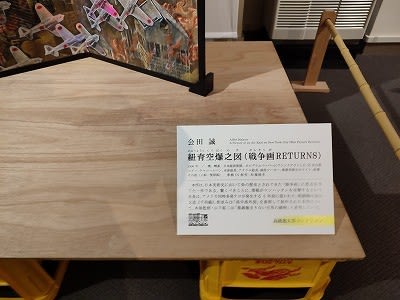

*日本における洋画商の草分けと言われる「日動画廊」を創設した長谷川仁(1897 – 1976)が’72年(昭和47年)に郷里に「笠間日動美術館」を創設した。全国的にも美術館が珍しかった当時、画家が寄贈してくれたパレットを展示するユニークな美術館は話題を呼んだ。

その後、ピカソ・ユトリロ・シャガール・マティス・セザンヌなどの企画展を次々と開催した。美術館としての評価が高まるに伴い、野外彫刻庭園や企画展示館を増設するなど設備を充実させた。

2000年に「茨城県陶芸美術館」と隣接の「陶芸の杜」が整備されたこともあるが、「お稲荷さん」の街が「美術・陶芸」の街として変貌した。

先駆けとなった「笠間日動美術館」「春風萬里荘」を運営する「日動画廊」の功績は大きく“開館50年”を迎えられたことは誠にめでたく、素晴らしいことだ。

2022年10月1日(土)~12月18日(日)

笠間日動美術館で開館50年記念「夭折の画家たち -青春群像-」展が開催されている。

夭折(ようせつ)は、年若いうちに死去することを意味し「早すぎる死」と惜しみ嘆くニュアンスを込めているが「夭折」というタイトルがつくと、それだけで不思議な世界に誘われてしまう。

青木繁、関根正二、中村彝、村山槐多、佐伯祐三、岸田劉生、松本竣介など、夭折の作家に加え、同時代を牽引した作家たちの作品も並ぶ「日動」ならではの企画展といえる。

「パリの街角」佐伯祐三

佐伯祐三(1898 - 1928)の没する前年の作品。

パリの街並みを憑かれた様に荒々しく重厚に描いた佐伯祐三。

その生涯に魅了され『佐伯祐三』(阪本勝 著・日動美術出版・昭和45年)を読んだことを懐かしく思い出した。

「風景」佐伯祐三

現在の山手線とおもわれる高架線をコンテ・クレヨン・鉛筆などで、さらっと描いている。

「下落合風景」佐伯祐三(1927)

二度目の渡仏前の下落合の風景はパリを描いたものとはまるで異なる。

佐伯祐三と中村彝のアトリエはともに下落合にあった。

20年程前に両者のアトリエ跡を訪ねたことも思い出す。

「自画像」佐伯祐三

「女」荻原碌山

新宿「中村屋」のサロンに集った人々の一人が荻原碌山(1879- 1910)本名は守衛(もりえ)、「碌山」は号で「東洋のロダン」として知られる。

30年前頃、信州の「碌山美術館」を訪ねた思い出もよぎる。

小さな美術館だった。このような規模でいいから「後藤清一彫塑美術館」の実現を夢みたが、いまだに実現しない。

「少年像」中村彝

中村彝(1887- 1924)は水戸の生まれで、祇園寺に墓地が在る。

アトリエは「新宿区立中村彝アトリエ記念館」として保存されている。

落合には新宿区立の「中村彝」と「佐伯祐三」の記念館がさほど離れていない場所に在る。

*日本における洋画商の草分けと言われる「日動画廊」を創設した長谷川仁(1897 – 1976)が’72年(昭和47年)に郷里に「笠間日動美術館」を創設した。全国的にも美術館が珍しかった当時、画家が寄贈してくれたパレットを展示するユニークな美術館は話題を呼んだ。

その後、ピカソ・ユトリロ・シャガール・マティス・セザンヌなどの企画展を次々と開催した。美術館としての評価が高まるに伴い、野外彫刻庭園や企画展示館を増設するなど設備を充実させた。

2000年に「茨城県陶芸美術館」と隣接の「陶芸の杜」が整備されたこともあるが、「お稲荷さん」の街が「美術・陶芸」の街として変貌した。

先駆けとなった「笠間日動美術館」「春風萬里荘」を運営する「日動画廊」の功績は大きく“開館50年”を迎えられたことは誠にめでたく、素晴らしいことだ。