≪石井善兵衛翁の偉功碑≫

大正13年江戸川大改修工事によって碑が移籍されて来た

この辺は江戸川土手右岸直下の佐倉街道です。

大正13年に河川修復工事によって”水神碑”もここへ移動された来たと理解しています。

この街道を佐倉街道と言い、そのむかし佐倉に至る参勤交代の道で、また江戸末期は成田詣で大いに賑わった。

この地から100M程西へ進と、「さくら街道」  として区民の憩い花見場所となっている。

として区民の憩い花見場所となっている。

今回はこの”水神碑”の裏面に刻んである石井善兵衛翁の業績を読み取ることです。

石碑に刻んだ文字は桜の枝が覆い、又文字に異物が混入されていて写真判読はとても無理と判断した。

帰り来て、「江戸川郷土資料館」にて、その資料をお借りして下記の文章となりました。

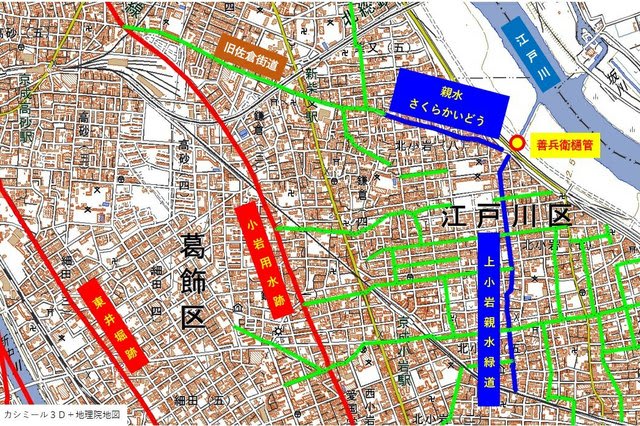

水元小合溜めから流れ出た、用水路(東井堀路、小岩用水路)

そして旧佐倉街道(さくらかいどう)等の地図です。緑色用水路です。

さくら街道を示す石柱と桜並木の始まり。

水神の碑、石碑裏に下記のような碑文が書いてある クリック拡大

≪石井善兵衛翁の偉功碑≫

旧文ですが、読むと易しい、この碑文が物語の主幹となっています。

南葛飾の地たるや土壌肥沃にして、最も耕作に適する。但夏季炎天数日に及ぶ時は毎に水澤枯渇し田圃荒廃に帰すること多く村民の疲弊も甚だしかりき。石井善兵衛翁はこれを憂い江戸川の水を引き之に潅かんとし、杉浦八五郎と共に計画するところありしも時運未だ会せず遂に明治10年の大旱魃に遭い全村困窮にを極む。この時翁巖然として其要を絶叫し有志糺合し協心同心寒暑を問わず、風雨の厭はず東奔西走し勧説惟れ努め又金毘羅皇神に祈願しその成功を期せり。衆始めて其至誠に服す。是より村民挙げて圦樋作業に従事し、明治11年5月漸く竣成し水利金通村民蹙眉を開く事を得たり。其歳九月東京府知事楠正隆巡視してその偉功を賞し、命じて善兵衛樋と呼ばしむ。

同14年重て府庁より賞状を付与さらる。爾来五穀豊穣人皆其堵に安じ和気蕩然として相楽しむ。大正13年江戸川改修のため、この問いを現位に移し、伊与田水田の大半を放水路となしたるを以て、同15年、3月之を小岩田普通水利組合に合併し、尚ほか配水路を掘削しついに今日の隆盛を見るに至れり。これは神明加護の致す所と士かも雖も翁の偉功も亦興つて力ありと謂はざるべからず。乃の碑を以てその功徳を不朽に表す云爾。

大正15年12 正5位勲三等 高倉正治撰井書

〇水神碑和親の力圦樋作業

竣工成りて五穀豊穣 (縄)

石碑は幅が1m余、高さが題座石を除きて3m余あり、かなり大きい石碑です。

石井善兵衛さんの偉功を後世に伝えるために、大正15年、「善兵衛樋」の場所に建立されていたが、

河川改修のために昭和42年に現在地に移設された。

馬頭観音地蔵菩薩

その近くに祠があり、馬頭観音碑と地蔵菩薩が祀られていた。

右側の地蔵菩薩は慈恩寺道の道標になっていて、

右面に 「 是より右岩附慈恩寺道 岩附迄七里 、是より左千手道 新宿迄壱里千手迄弐里半 」 とあり、

岩槻と千住の二方向と距離が示されている。

正徳三年(1713)に建立されたもので、埼玉県の慈恩寺まで行く旅人によって大事な道しるべで有ったようです。

上小岩親水緑道用水路 【 ↑ 地図参照)

この「善兵衛樋」からほぼ南に向かって約1キロメートル、「上小岩親水緑道」が続いています。

とても気分のいい道筋です。京成電車の線路にぶつかるまでの遊歩道です。

途中には、ベンチがあったり、草花や木々が植えられ、流れには、魚も泳いでいました。

要所要所には、発掘されたのでしょうか、大きな石組みが無造作に置かれています。

当時の名称は、北小岩川。下水道の整備に合わせて親水緑道とし、

このあたりでは、弥生時代後期から古墳時代にかけての史跡が見つかっているために、

古代の歴史をテーマに整備したようです。

こうして、旧佐倉街道も含め、かつての自然を再現(?)し保存することは、とても意義あることだと思いました。

open

次回は、古老探し求めて歩いたが出会わず、

石井善兵衛翁宅を知る人に出会う。

******************************

≪今朝の一句≫

岡江さん逝く

=岡江久美子さん感染非公表 「元気と報告するつもりが」・・・4/23(木) 19:11配信=

岡江さん「元気になった・・ら」非公開

急遽逝くとはコロナ恐ろし (縄)

合掌

水神様、地元の方の思いが込められています。親水緑道、成り立ちから整備まで、そして今は、憩いの場に無くてはならない場所に、でしょう。四季折々綺麗なところと思います。

岡江久美子さん、昨日、ネットで見てびっくりしました。ガン手術のことも知らなかったですから。合掌。

ひっそりと逝く人もありますね。

きのう(23日)コロナで亡くなった25人の方々の

人生模様をいろいろ想像しています。

岡江さん、今の63歳はあまりの若いですよね。

遺族のご主人・娘さんのコメントをかみしめています。

佐倉街道と成田詣での道はかさなるのですね。

先人のこうした熱意が人々を救い 今も役立っているのでしょう。

岡江久美子さんの訃報は信じられないくらい。何とも不運な方。惜しまれます。

それにしてもコロナはこわい。怪物みたいに思えます。

佐倉街道、さくらみち、桜かいどう、桜中学

むかしの名前を頂いて中学校までも・・・・が。

むかし道佐倉街道三度笠 (縄)

・コロナとは人は来ルナと言うらしき (縄)

本当に困ったものです。

IPS細胞の山中教授に言わせると、新コロナは長丁場マラソンでスト。

5月6日・・・・・考えが甘い甘い・・・・と!!!!

いったいいつ収まることですか。

、

昔参勤交代の頃佐倉道、人間が成田えお参りに行く人は成田街道、

人それぞれ時代によって呼び名が・・・・!

・ もう少しちょいと歩けば関所哉 (縄)

江戸川に関所跡があります。

おはようございます~♪

昨日、コメントしようと思いながら・・・でもちょっとググってからと、石井善兵衛と入力しましたら・・・

一番に縄文人さんの記事が出て来ました。

今日の記事(善兵衛3)はまた意欲的な探求です。

茅葺屋根の石井家を見つけた時は感動ものだったでしょうね!

ご一緒に歩いている気分で読ませていただきました。

石井善兵衛 こんな偉人が

その土地ごとに 時代ごとに おられるから

今の私たちの生活があるんですね、

私も以前 【水神】という小説から 筑後川から水を引いた先人たちの足跡を追いました。

はりつけ覚悟で成し遂げた5人の庄屋の物語

お墓まで訪ねました。

縄文人さんの探求心 いつもながら敬服いたします。

水神の碑って文字だけですが 私も気になりますね~。

縄文人さん この記事 ずっと興味深く拝見しました。

ありがとうございます。

今日もいい日でありますように・・・

石井善兵衛さん・・・・名前が良いですね。いかにも進んで善行をする方のように思えます。

信念を持って物事を進め、それが人の心を動かし、大きな仕事をなしえた良い見本ですね。

いつも思うことですが、こういうことにはいつもお上は、後手回しになるものですね。

三河でも明治用水という民間の力が原動力となった、似たような大事業がありました。

昔の人々の努力のあとがこのようにして掘り起こされて、善兵衛さんもきっと喜んでいることでしょうね。

≫一番に縄文人さんの記事・・

有難うございます、ググってもらいました。

同じ百姓、大した探求心ではありませんが、調べることは楽しいです。

この辺は目まぐるしい宅地化であっという間に、家が出来てしまった都市化の波、

しかし彷徨って訪ねた家の叔母さんのおかげでたどり着きました。

見つけた時は感動しました。

ご時世新コロナの旅でチョイと皆さんに迷惑、

4~5m位離れて会話しました。

、