積み上げるシリーズも何と今回で7回目w

自分でもそろそろ飽きが来ると思いましたが、

全然そんな事無く、むしろ昔を思いだして色々やりたい事が湧いてくる始末(照)

今回大変よい機会を頂いた感じで、ホント丁度良かった。

生き急ぐ訳ではありませんが、どんどん続きやります♪

tqtoshiです。

冒頭の通り、連日のRC-10整備は色々思い出して楽しい限り(笑)

どちらかと言うとマシン整備をしている時間より、

過去のブログ記事を繋げてリンク張る作業の方が長い気もしますがw

それははそれでやりたかった事ですので、自分としては満足ですね。

本日も続きを行って走り切ります♪

■tqtoshiさんメンテリスト♪

・初代RC-10

・初代RC-10(巻き線抵抗仕様)

・初代RC-10(ブラシレス仕様)

・RC-10質感号(17.5T)

・RC-10カーボン質感号(17.5T)

・初代RC-10ワールズ仕様(動態保存)

・2代目RC-10ワールズ仕様

・初代RC-10MID(動態保存)

・2代目RC-10MID

・RC-10カーボンバスタブ号(動態保存)

・RC-10コスプレ(スコーピオン仕様)

・RC-10コスプレ(アルティマ)

・RC-10コスプレ(ホーネット)

・RC-10アンディーズPROrace仕様

・RC-10 A&L仕様(タナトゥ仕様)

・RC-10 A&L仕様(飛道具仕様)

・MIP 4-10レジェンド(RC-10の4WD)

水色が調整済みもしくは整備済み。全部で12台完工w

本日はリストの中から、RC-10シリーズとしてはかなりレアな2台の整備。

一台は某有名な旧車マニア様の作品と、もう一台は素材が珍しい1台ですね。

※そっとリストに追加してますw

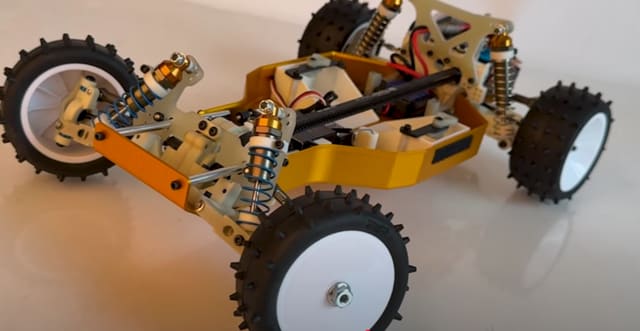

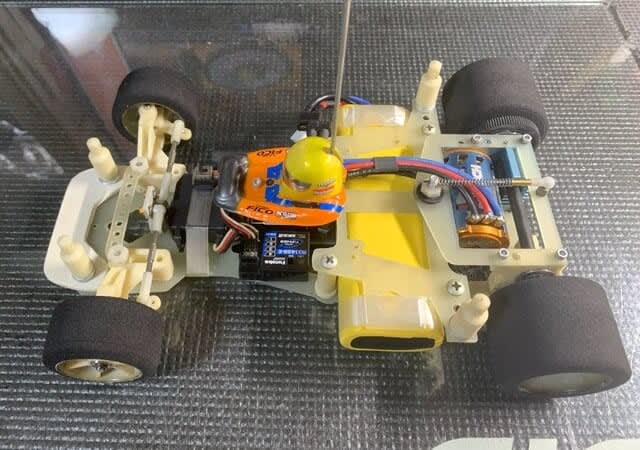

こちらがA&Lフルコンバージョン 通称:タナトゥ仕様(僕が呼んでいるだけです)

各種 一期一会 - こんぺハウス

各種 一期一会 - こんぺハウス 一期一会水系(ヤフオク)で捕まえるw

光り輝く - こんぺハウス ステアラックとダンパー設定

各種コソ連日(笑) - こんぺハウス A&L号 走る(事情によりほんの少しだけw)

元々のオーナー様が旧車マニアの中では、知らない人は居ない(断言w) タナトゥさんのマシンがこちら。

タナトゥさんとは直接連絡取れますし、携帯もLINEも交換してますので(笑)

直接交渉でも良いと思いますが、何とこちらヤフオクを介して入手したマシンw

モノ的には前回紹介のA&Lの足回りコンバージョンではなく、シャーシも含めた

コンバが組まれたマシンですね。フロントは前回同様RC-10と同等ですが、

リアはトレサスしか受け付けない割り切った設計。

そそっ コレ自体激レアなコンバージョンなんすね。(海外でもまず見ないシャーシですわw)

激レア以上に 攻めて走れない理由がこちら

こちらのマシンは、入手してからステアラックをA&L製の物に換装し、

ミッションも同社のベルトドライブユニット(リーサルウェポン)を装着。

全身A&L野郎としてw 勇んでコースに出たい所ではありますが、ミッションの繋ぎと

モーターガードが無くバトルは勿論、単独でも走行は気を使う感じでしたね。

まあそれでも異様なリアグリップと不思議な加速感は十分と体感し、

後のマシン製作のイメージと言う点では、強烈な体験でした。

まあ今回は、良い機会ですのでココらも整えて整備したいと思う訳(候w)

まずはウイング作りますw

毎度の工程ですね(笑)

もう4台目ですがウイングが各車無い理由として、外し易くて収納に困るからだなと(笑)

RCバックだとウイングはかなり高い位置で邪魔となるので、外すシーンも多く、

保管の途中で紛失か他車に転用で残って無いんですねw 今回も渋々作り出しますが、

合わせた京商製のリアウイング.............コレじゃなぃ感が半端なくマジ困りました←困って無いw

仕方ないのでド定番のJコン製のウイングで作り直しました(汗)

Jコンセプト製5.5インチ幅ウイング マジ優秀で素敵♪

最近の再販ブームでも積極的にパーツをリリースしているJコンセプト社は、

確実に社内にRC-10大好きな人が居そうですね(笑) 商品構成がマニア目線で素敵ですが

こちちらの5.5インチウイングは、形も丁度良く 実走でも効きが有るので最高ですね。

まあ日本に入る関係で、諸経費の都合か価格が良くありませんがwww

因みにウイング固定のウイングボタンはカワダ模型製。そしてワイヤーは某1/12マシンの

センターアンテナを加工しましたが、硬くて最高ですねw

仕上げとして、ウイングサイドにタナトゥさんのお名前と、当時のWEB:HP名を入れて完璧。

このタイムトンネルが無ければ、タナトゥさんは勿論 粉川さんにも会えてないと考えると

ホント偉大なHPでした。

重い腰を上げてw 連結部分を作ります。

こちらA&Lのコンバージョンには、6ギアとの接続用にカイダック製の

バンパーが付属しますが、高さのあるリーサルウェポンには取り付け出来ず。

こちら本家A&Lでパーツとして見た気もしますが、今更入手も難しいので自作ですね。

作業的に何度か採寸して1mmポリカ板で連結部分の寸法を確認。

驚いた事に1mm程度のポリカでも連結するとかなり剛性が上がるんですね。

その後曲げ部分のふくらみをイメージして紙で型を作成(笑)

こちらは全然剛性上がりませんでしたねw ←当たり前

ポリカの型と型紙で、素材に転写します。

カイダック板は加工もしやすくRC用の素材としては扱いやすい部類でが、

穴あけ等は慎重にそして正確にやっておいた方が仕上がりが綺麗なのは言うまでもありません。

今回は純正の約2.5mm材に対して、手持ちの3mm材からの切り抜き。

こちら2mmもありましたが、どーせ作るなら厚い方が良いかなっての選択。

で素材を切り抜いたら、断面を気が済むまで研いでw 曲げ作業に移ります。

当初お得意のヒートガンで楽勝かと思いましたが、この厚さと大きさだと上手く加熱できず超苦戦w

色々頑張りましたが最終的に、ストーブの上で鍋を湯を沸かしてそこに浸しながら整形(笑)

熱湯の方が微調整や細かい曲げも調整出来て良いですね。

右の写真で、上が純正 下が今回作成したモノです。

完成するとこんな感じ♪

凄まじい剛性upですね(当社比1250%UP)

A&Lの物はギアボックス以降に一部平面が構成されてますが、

手加工でそんなん再現出来る訳も無く、均等に湾曲させました。

一応モーターの干渉も積むか分かりませんが意識しまして万全。

何よりバルク・ギアユニット・シャーシが連結された事による剛性UPが凄まじく、

リア回りがよれる感じが全く無くなりました。これならガンガン走れるかもですね♪

何時付けるの ←今でしょw

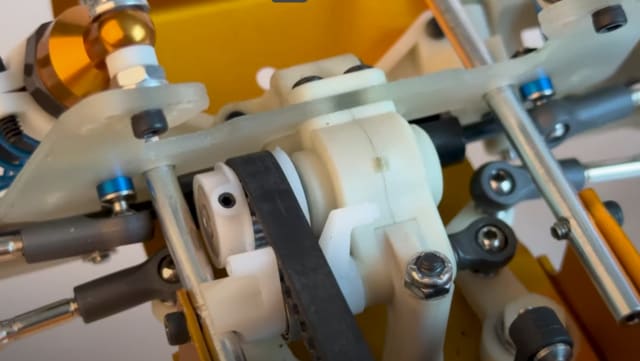

もうオマケですが、このA&L製のベルトドライブユニットにはOP設定もあり、

それがこちらのスリッパーユニットですね。こちら今のB4系統に比較するとプアですが、

ステルス初期やB2B3時代と比較すると、パットの面積も十分でホント本気だったんすね。

組んで意外と繊細な所もA&Lらしいと思いました。説明書は当然英語で、図解も少なく

間に合っているマニア向けですわコレw

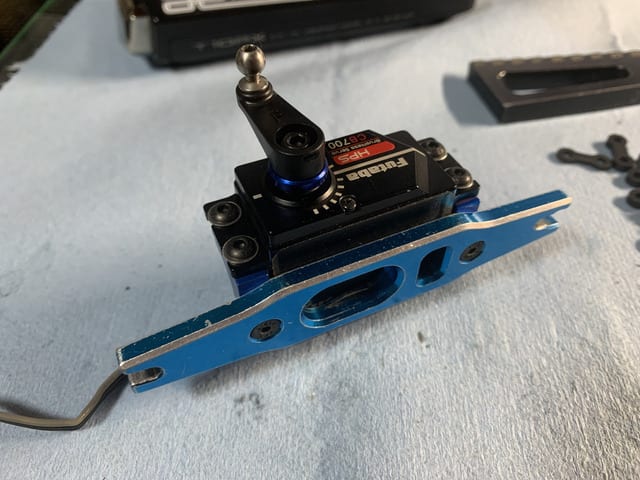

取り付けてあったダンパーは適当でしたたので作り直しました。

こちら当時適当に作成してましたが、今回改めて設定し直しました。

このマシンを作製した後、RC-10の足回りのセットアップは星の数ほど(イメージ)

やってますので脳内セットも相当レベルアップしてます(僕のですw)

具体的に、フロントに採用の1.02インチ長はストロークが長すぎるのでアソシ製シム4枚(約5mm)で規制。

リア側は1.32インチ長ですが、大きいシム2個に1枚(約6mm)使用してストロークを規制。

フロントはM寸ゴールドのスプリングをブルーに変更し、(車載後にグリーンに変更)

リアはブルーから荒巻シルバーに変更しておきました。

これでリアが何処までも粘りつつも、過敏な反応をしないフロントが出来ましたね(断言)

整備後のフロント廻り

元々作り込んでありましたので、ダンパーセットだけ変更しました。

フロントの1.02インチ長はRC-10とするとやはり長すぎの印象ですが、

ステー自体もA&Lなのでこの仕様が似合うと思ってます(笑)

因みにフロントのブルーのワイドアクスルは、再販ワールズと同等の長さですが、

コレ単体で過去に販売してました、RC-10GT2(1/10GPトラック)用ですね。

再販ワールズにもこのアクスルが付属し、普通のベアリング仕様のタイヤを付けると

全然曲がらない何見コレ仕様になると思いますが、当時はB4のベアリング仕様ホイルを想定していた筈。

なので幅からくる曲がり難さの解決には、滅茶グリップするフロントかナローアクスルをお勧めですね。

今後再販teamcar用のアクスルが出れば万歳ですがどーでしょうか。

リア回りも良いダンパーの効きになりました。

当初かなり伸びきりの設定でしたが、ストロークを詰めた関係イイ感じ。

自作したモーターガードは実用でもちゃんと機能すると思います。

何よりモーター剥き出しじゃない安心感が半端ねーw

一応整いました。

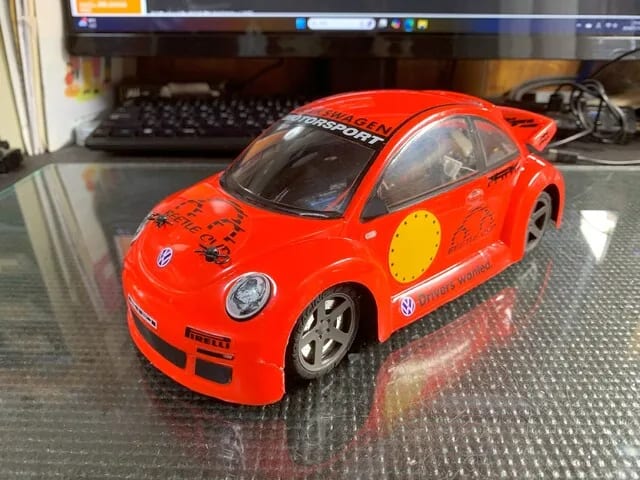

ボディはタナトゥさんが使用していた際に塗装した物と思いますが、

その繊細なマスキングテクには驚くばかり。この細い1mmラインは以前お聞きした話だと

完全にフリーハンドで仕上げているそうですが、マジすごくきれいでプロの仕事ですね。

今回各所手を入れてウイングも整いましたので全体的にマシン感が出てイイ感じ。

何時の日かメカ積んでまた走らせたいですね。

おまけ

こちらのA&Lにはトー角セット用にFRP製のプレートが用意されますが、

ちゃんと当時モノ所持してます(笑) あと使うシーンは不明ですが

激レアのスペアミッションも完備。コレでガシガシ行けそうですが、

多分行かないんでしょうねw

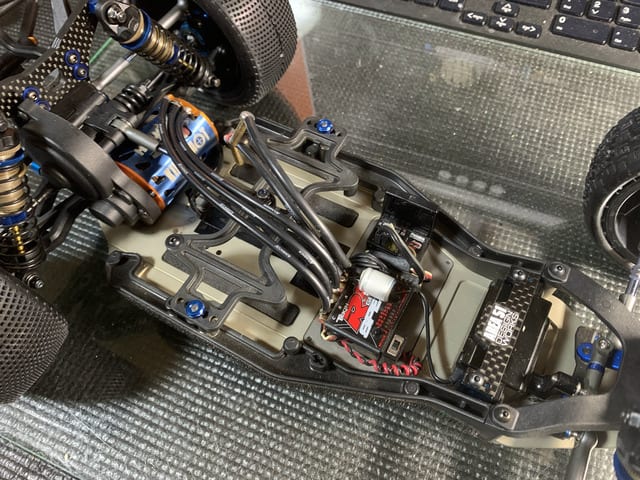

そして今までリストにすら載せてないカーボンバスタブ号がこちら

忘れていた訳では無いです。←登場しなさ過ぎで忘れてるw

カーボンアソシに苦戦w - こんぺハウス シャーシ作製

カーボンアソシ快走?? - こんぺハウス シェイクダウン

こちら今から約9年前の2016年にN山さんから提供頂きました(祝)

モノ的にはアソシRC-10の象徴とも言える、高剛性のアルミバスタブをカーボンに置き換えたキット。

カーボン一枚板のシャーシはアソシからも出てましたが、バスタブ形状は非常に珍しく

作るのにも大変なコストと手間がかかったと想定します。こちら昔自転車のホイル等でも有名な

ファイバーライト社から発売されてまして、そちらの商品ですね。

こちら発売時期は自分は良く判りませんが、RC-10内の定説だと硬すぎるシャーシは走らない筈でしたが、

組みあがったシャーシは、今まで知らない超軽い感じと、前に蹴飛ばす感覚がホント凄いと思いました。

そう 滅茶苦茶走ったんす(笑) 何すけどこの子はおいそれと走らせられない部分もあり、

その後優雅にtqtoshi家で余生を過ごしておりました。自分も出すの久しぶりですw

この子もウイングが付属してなかったので作りましたw

もうこのシリーズ毎度ウイング作るので、自宅在庫がバンバン減りますが、

まだあと10台分位は作れそうですね。むしろ今回のでちゃんと保管箱が閉まり

イイ感じ(ならイイじゃん)

ダンパーの設定にも時代を感じますねw

この頃は速いRC-10を作り出し、走り出した頃なので試行錯誤期ですね。

当時良いスプリングの組み合わせが確定してなかったので、よく使用してたのが

写真にもある京商製のM寸オレンジですね。よく「迷ったらM寸オレンジ」と

オサールさんとも言ってましたが、このバネはとにかく腰がありグリップが抜けにくいのが特徴。

何すけどM寸用なので長さが足りず、また加圧が凄くシビアなので何時しか使わなくなりました。

たぶん当時はボディカラーと合わせる要素が強かったと思いますがw

踏襲しましてオイルだけ入れ替え。9年と言う長期保管のダンパーは流石に漏れが激しく

オイル量的には7割くらいに減ってましたね。

そそ京商製スプリングは、アソシ製に比較しやや内径がデカいです。

この当時は気が付きもしませんでしたが、後の走行でコレがスプリングシートからずれて

走行性能が悪化する事を発見します。なので対策としては、下部のスプリング受けにも

丸いスプリング受けをセットすると快適。モノ的には昔のヨコモのダンパーに付属の

丸いカラーが塩梅良いですが、無ければTRFダンパーのVパーツでも代用は可能ですね。

フロントは再販ワールズダンパーステーに、0.89インチ長ダンパー。

ココだけ見ても特性が読める位 設定は各種トライしました。

この組み合わせ、一見良い感じですが、バンプ時のストロークが足りず、

デカいジャンプやギャップで納まり的にはイマイチ。フラットなコースでしたらアリですが

パルだと辛いシーンも多く、いつの間にか使わなくなりました。

その代わりこのダンパーの長さを利用した、長いダンパーステーを使用する事を思いつくのは

この遥か後ですね(歴史だw)

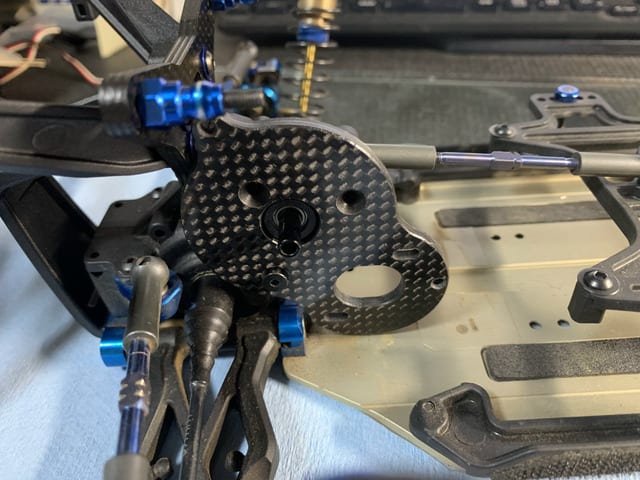

この子の真骨頂は何と言ってもシャーシですね。

ホント カーボンの網目が美しい限り。

バスタブの内側まで綺麗に網目が揃ってるのは手作業で作られているのですかね。

とにかく軽くて硬くて最高なんすけど、コレは内側だけでシャーシ側(裏)は酷いもんでしたw

ですので、当時色々な経緯でORF(オサール・レーシング・ファクトリー)に修正依頼。

仕上がったシャーシは、超絶に鏡面の素晴らしい出来でホント素晴らしいですね。

因みにこのシャーシ仕上げは、超絶な平面が出ていて、シャーシ裏面の流速が究極に上がります。

その効果で強烈なダウンフォースが発生し、シャーシを安定させる仕組み(想定)見たいです。

←ここは希望的効果ですねw

まあ今まで体感した事ない軽快なフィールと、蹴とばす感覚。

カーボンバスタブは有りだと思います。

ノーズプレートもカーボン一体成型w

RC-10のアルミ製ノーズプレートをほぼそのままカーボン化。

コレだけでもすごい技術だと思いますが、製品版には穴あけ加工がされておらず、

ココの穴開けは自分でやりましたが、本当に緊張と技術的に難しかった。

この作業2度とやりたくないですね。(2度と買えないと思いますがw)

多分ここがウイークポイントだと思います。

純正アルミ製バスタブも、ココは細くなってますがカーボンバスタブも同形状w

しかもバルクと大幅に寸法が違い、アルミ製シムで詰めて固定してますが、

まず激しいクラッシュは厳禁ですね。コレは怖すぎで他の人に貸せません(汗)

リアのM寸 苦労したな~(遠い目w)

RC-10のダンパー長を、純正の1.32インチから1.02インチにする事は、

当時のレースシーンでも流行りましたが、ホント合うの意味で走る様にするには

純正の高さのステーでは実現不能の話なんだと思います。

コレに合う少しだけ高さを下げたステーと、腰の有る短いバネの組み合わせは、

ホント難しく、出来たとしてもタイヤグリップの幅が狭いので、

最終的には無しですかね。いやはやマジで深いRC-10の脚の話。

激レア同士水入らず♪ (コレは違うw)

片方は速さを求めてレースシーンで磨かれダブルウイッシュボーンを捨てたコンバージョンと、

違うアプローチで剛性を高め、究極のコーナーリングを狙った車両。

全然違う方向性ですが、共通するのは共に激烈に入手難なのと、タナトゥ先生のボディが付属している事ですね。

まじボディって言うか、「作品」すな。どちらも非常にカッコイイすね。

今回のエントリー、ともに激レア過ぎで本人異様に疲れました(僕ですw)

(*´ω`*)

寝ますw