今回は埼玉の秩父三社(秩父神社、三峯神社、寳登山神社)で有名な神社の内、秩父郡長瀞町に在る寳登山神社(ほどさんじんじゃ)のご紹介です。

訪れたのは2週間程前、仕事の納品を済ませ一寸時間が取れたのと、普段は余り電車は使わないのですが、たまたま6月末迄使える東武鉄道の株主優待乗車券が有ったので、池袋より東武東上線の終点寄居駅迄行き、そこで秩父鉄道に乗り換え長瀞駅で下車、寳登山神社と山頂の奥社まで出掛けた次第です。

梅雨時で晴れ間と雷雨等々目まぐるしい天気の変化でしたが、幸い神社周辺ではほとんど雨にも降られず山頂の奥社まで巡る事が出来ました。

この寳登山神社、主祭神は神日本磐余彦尊(かんやまといわれひこのみこと_神武天皇)、大山祇神(おおやまづみのかみ)、火産霊神(ほむすびのかみ)の三柱、創立は1900年前と言われ、御神徳は火災盗難よけ・諸難よけの守護神として関東一円より年間100万人の参拝者が来社するそうです。

尚、神社の詳細に付いてはこちらの公式サイト、

http://www.hodosan-jinja.or.jp/gaiyou/

をご覧下さい。

では長瀞駅よりご案内・・・

秩父鉄道長瀞駅、寳登山神社以外にも荒川の長瀞ライン下りの乗船口が有る駅としても親しまれている。

駅の表示。

駅の横にはレンタサイクルも有る。

長瀞の案内板。

駅前、寳登山神社の大鳥居。突き当たりが寳登山神社の参道。

神社の社号票。

参道横にはライン下りの受付。因みに荒川最下流(東京北区から河口まで)では私もジェットでライン下り(笑)

参道の桜並木、この長瀞周辺と寳登山は花見の名所としても有名。

参道横のタチアオイ(アオイ科)その1.

その2.

参道横の竹林。

その中の新井家住宅(記念館)時間の関係で寄り道はしなかった。

参道を振り返ると駅前の大鳥居、更にその先はライン下りの荒川。

神社境内入り口の社号票。

参道と突き当たりは境内の広場。

かなり傷んでいるが、寳登山神社の説明。

相生の松、赤松と黒松の2本の松が祀られている。(この時雨が降って来てm上部まで撮れなかった)

松の説明。(詳しくは神社のサイトで)

縁結び、相生の松。

境内(石段下の石灯籠)。

境内の東屋と寳登山登山口(徒歩)。

こちらはバス専用駐車場、銅像は渋沢栄一?(近くへ行っていないので詳細は不明)

記念館。

記念館入り口。

反対側より・・・

大絵馬。

拝殿への石段と鳥居。

石段前の鳥居。

その上部。

参道の石段と拝殿。

手水処。

参道の小さな石橋。

石段中程。この辺りずっと小雨に降られていた・・・

拝殿前の狛犬(呍形)、後は神楽殿。

同じく拝殿前の狛犬(阿形)、後は授与所。

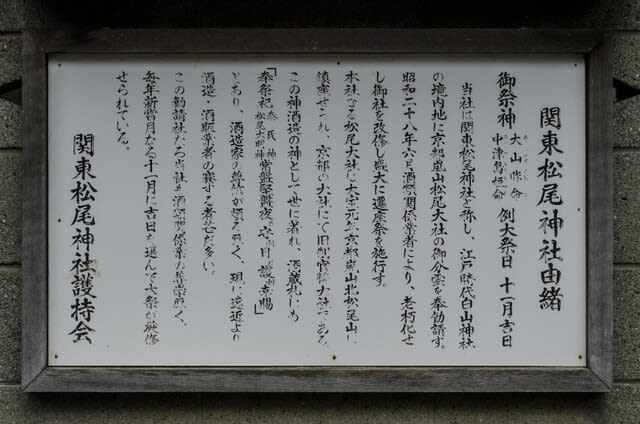

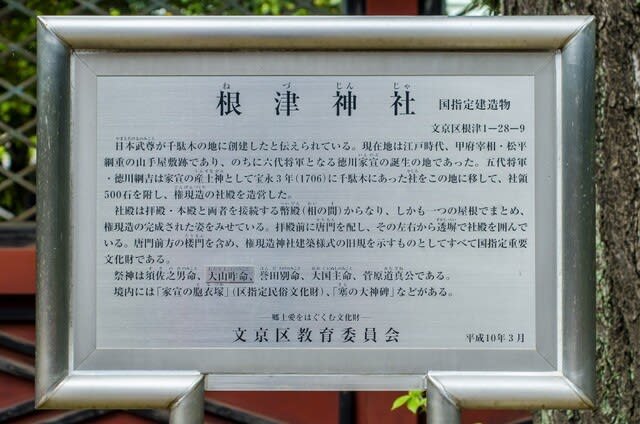

由緒。

木に隠れて見づらいが、建物は神楽殿。

寳登山神楽の説明。

この倉庫らしい建物の近くに水神社が在るらしいのだが、分からなかった。

寳登山神社拝殿、その1.

その2.反対側より・・・

その3.拝殿上部。

その4.拝殿の飾り。

その5.狛犬も入れて正面斜めより。

授与所。

本殿裏側。

拝殿屋根。

本殿横の絵馬掛け。

奥は、境内社の日本武尊社(やまとたけるのみことしゃ)。

境内社の日本武尊社(やまとたけるのみことしゃ)。

境内の招魂社。

境内の藤谷淵神社(ふじやぶちじんじゃ)、多くの神が祀られている。

寳登山神社本殿側より境内社、宝玉稲荷神社(ほうぎょくいなりじんじゃ)の鳥居。

その参道、寳登山神社本殿側より。

こちらは寳登山神社本殿を迂回し下からの参道。

参道を登った所の赤鳥居。

寳登山神社に続く橋。

宝玉稲荷神社拝殿前の狛狐(呍形)。

宝玉稲荷神社拝殿前の狛狐(阿形)。

拝殿。

その内部。

稲荷社裏にも狛狐。

少し寄って・・・

向かって左側、こちらは阿形。

その反対側、右側は呍形。

稲荷神社を出てまた寳登山神社に戻る途中の宝玉稲荷神社(御祭神は菅原道真公)。

ここにも沢山の絵馬。

寳登山神社から宝登山ロープウェイ山麓駅へ・・・

近道をしたら道は結構荒れていた。

この頃は雨が止んできた。

そして宝登山ロープウェイ山麓駅。

と、今回はここまで。後は余りにも花が少なかったので、ありきたりですがオマケのカット、事務所近くのアジサイ。

ガクアジサイ(隅田の花火、アジサイ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

西洋アジサイ(ハイドランジア、アジサイ科)、その1.

その2.

その3.

今回はここまでです。次回は宝登山山頂と奥社のご紹介です。

ご覧頂き有難うございました。

訪れたのは2週間程前、仕事の納品を済ませ一寸時間が取れたのと、普段は余り電車は使わないのですが、たまたま6月末迄使える東武鉄道の株主優待乗車券が有ったので、池袋より東武東上線の終点寄居駅迄行き、そこで秩父鉄道に乗り換え長瀞駅で下車、寳登山神社と山頂の奥社まで出掛けた次第です。

梅雨時で晴れ間と雷雨等々目まぐるしい天気の変化でしたが、幸い神社周辺ではほとんど雨にも降られず山頂の奥社まで巡る事が出来ました。

この寳登山神社、主祭神は神日本磐余彦尊(かんやまといわれひこのみこと_神武天皇)、大山祇神(おおやまづみのかみ)、火産霊神(ほむすびのかみ)の三柱、創立は1900年前と言われ、御神徳は火災盗難よけ・諸難よけの守護神として関東一円より年間100万人の参拝者が来社するそうです。

尚、神社の詳細に付いてはこちらの公式サイト、

http://www.hodosan-jinja.or.jp/gaiyou/

をご覧下さい。

では長瀞駅よりご案内・・・

秩父鉄道長瀞駅、寳登山神社以外にも荒川の長瀞ライン下りの乗船口が有る駅としても親しまれている。

駅の表示。

駅の横にはレンタサイクルも有る。

長瀞の案内板。

駅前、寳登山神社の大鳥居。突き当たりが寳登山神社の参道。

神社の社号票。

参道横にはライン下りの受付。因みに荒川最下流(東京北区から河口まで)では私もジェットでライン下り(笑)

参道の桜並木、この長瀞周辺と寳登山は花見の名所としても有名。

参道横のタチアオイ(アオイ科)その1.

その2.

参道横の竹林。

その中の新井家住宅(記念館)時間の関係で寄り道はしなかった。

参道を振り返ると駅前の大鳥居、更にその先はライン下りの荒川。

神社境内入り口の社号票。

参道と突き当たりは境内の広場。

かなり傷んでいるが、寳登山神社の説明。

相生の松、赤松と黒松の2本の松が祀られている。(この時雨が降って来てm上部まで撮れなかった)

松の説明。(詳しくは神社のサイトで)

縁結び、相生の松。

境内(石段下の石灯籠)。

境内の東屋と寳登山登山口(徒歩)。

こちらはバス専用駐車場、銅像は渋沢栄一?(近くへ行っていないので詳細は不明)

記念館。

記念館入り口。

反対側より・・・

大絵馬。

拝殿への石段と鳥居。

石段前の鳥居。

その上部。

参道の石段と拝殿。

手水処。

参道の小さな石橋。

石段中程。この辺りずっと小雨に降られていた・・・

拝殿前の狛犬(呍形)、後は神楽殿。

同じく拝殿前の狛犬(阿形)、後は授与所。

由緒。

木に隠れて見づらいが、建物は神楽殿。

寳登山神楽の説明。

この倉庫らしい建物の近くに水神社が在るらしいのだが、分からなかった。

寳登山神社拝殿、その1.

その2.反対側より・・・

その3.拝殿上部。

その4.拝殿の飾り。

その5.狛犬も入れて正面斜めより。

授与所。

本殿裏側。

拝殿屋根。

本殿横の絵馬掛け。

奥は、境内社の日本武尊社(やまとたけるのみことしゃ)。

境内社の日本武尊社(やまとたけるのみことしゃ)。

境内の招魂社。

境内の藤谷淵神社(ふじやぶちじんじゃ)、多くの神が祀られている。

寳登山神社本殿側より境内社、宝玉稲荷神社(ほうぎょくいなりじんじゃ)の鳥居。

その参道、寳登山神社本殿側より。

こちらは寳登山神社本殿を迂回し下からの参道。

参道を登った所の赤鳥居。

寳登山神社に続く橋。

宝玉稲荷神社拝殿前の狛狐(呍形)。

宝玉稲荷神社拝殿前の狛狐(阿形)。

拝殿。

その内部。

稲荷社裏にも狛狐。

少し寄って・・・

向かって左側、こちらは阿形。

その反対側、右側は呍形。

稲荷神社を出てまた寳登山神社に戻る途中の宝玉稲荷神社(御祭神は菅原道真公)。

ここにも沢山の絵馬。

寳登山神社から宝登山ロープウェイ山麓駅へ・・・

近道をしたら道は結構荒れていた。

この頃は雨が止んできた。

そして宝登山ロープウェイ山麓駅。

と、今回はここまで。後は余りにも花が少なかったので、ありきたりですがオマケのカット、事務所近くのアジサイ。

ガクアジサイ(隅田の花火、アジサイ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

西洋アジサイ(ハイドランジア、アジサイ科)、その1.

その2.

その3.

今回はここまでです。次回は宝登山山頂と奥社のご紹介です。

ご覧頂き有難うございました。