今回も前回に引き続き栃木県足利市織姫神社と織姫公園周辺のご紹介です。

前回織姫公園の横を通って関東ふれあいの道へ入り両崖山山頂に在る足利城本丸を目指したのですが、結構道はハードになり完全にハイキングコース、両崖山に向かうと帰りの電車の時間に間に合わず途中で引き返し、織姫公園まで戻った所で今回の記事となりました。

そんな訳で今回は織姫公園の花々や、織姫神社からの景色、また神社から足利市駅迄のご紹介です。(因みに神社からの帰り道は往路からの別の道、渡良瀬川添いの道を通って帰りました)

と言う事で、今回は前回の続き織姫公園から・・・

まずは公園の絨毯の様な芝桜(ハナシノブ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

藤の説明。

織姫公園のフジ(マメ科)、(藤棚、但し撮影時は4月の上旬、未だフジは蕾)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

未だ花が残っていた葉桜、その1.

その2.

織姫公園内に在った古墳とその説明、その1.

その2.説明文。

その3.文面。

その4.全景。

その5.裏側より。

その6.出土品の説明。

その7.立ち入り禁止の札。

また織姫神社に戻り、往きと別の狛犬(呍形)。

反対側の狛犬(阿形)。

神社境内からの眺め、渡良瀬川の西側。

神社境内からの眺め、中央の杜は鑁阿寺と足利学校。

そのアップ。

神社真下、初回にご紹介した帝釈山法玄寺の屋根。

足利市駅方向、橋は中橋。

中橋のアップ。

帰りは神社の男坂より下山。

正面の山は富士山城跡。

織姫神社、男坂の石段、その1.

その2.

石段横のツツジ(ツツジ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

また石段に戻り、男坂の石段、その3.

その4.

詳しく見なかったがこの足利市に功績が有った人の碑文か?

足利氏の系譜。

男坂の石段、その5.

その6.男坂の登口。

織姫神社を振り返って・・・

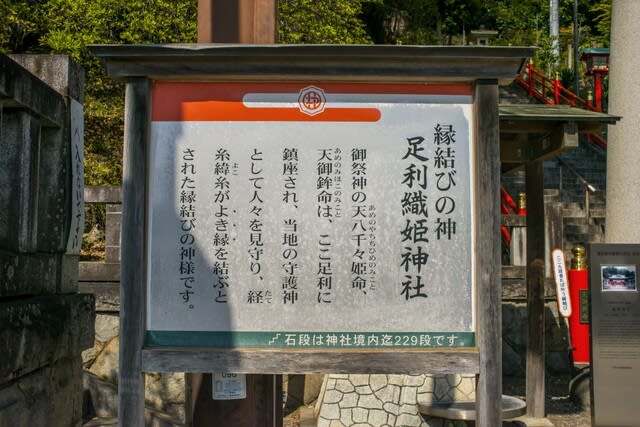

道を隔てて織姫神社の真向かい、八雲神社、主祭神は素盞嗚男命(スサノウノミコト)。

拝殿。

表鳥居。

天然記念物のイチョウ。

その説明。

イチョウの幹。

織姫神社正面の道。

歩道部分。

道端のスノーフレーク(ヒガンバナ科)、その1.

その2.

ハナニラ(ヒガンバナ科)とスノーフレーク(ヒガンバナ科)。

そしてハナニラ。

こちらも道の横、庭に植えられていたシモクレン(モクレン科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

渡良瀬川の堤防から織姫神社。

渡良瀬川堤防上の道。(西側)

堤防横のソメイヨシノ(桜、バラ科)、未だ満開を過ぎた所で花は残っていた。その1.

その2.

その3.

その4.

道端のヤグルマギク(キク科)、その1.

その2.

帰りの中橋、隣は橋の架け替え工事。

日もだいぶ西に・・・

橋脚の基礎工事。

その対岸。

ここから橋の風景、モノクロにした3点、その1.

その2.

その3.

渡良瀬川南側から・・・

渡良瀬川の河原。

上流側。

そしてここからはスズメ(スズメ科)の団体さん、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

その8.下手なスズメの写真はここまで、取りあえず群れていたので撮ってみました(..;)

そして今回の最後は河原のアブラナ(菜の花、アブラナ科)その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

その8.

4月上旬に行った足利市、何とか今月中に載せ終わる事が出来ました。

やっと行けた足利市の人気スポットの一つ、足利織姫神社はここまでです。

また少々間が空きますが、次回は埼玉県東松山市ぼたん圓をご紹介したいと思います。

長々とご覧頂き有難うございました。

前回織姫公園の横を通って関東ふれあいの道へ入り両崖山山頂に在る足利城本丸を目指したのですが、結構道はハードになり完全にハイキングコース、両崖山に向かうと帰りの電車の時間に間に合わず途中で引き返し、織姫公園まで戻った所で今回の記事となりました。

そんな訳で今回は織姫公園の花々や、織姫神社からの景色、また神社から足利市駅迄のご紹介です。(因みに神社からの帰り道は往路からの別の道、渡良瀬川添いの道を通って帰りました)

と言う事で、今回は前回の続き織姫公園から・・・

まずは公園の絨毯の様な芝桜(ハナシノブ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

藤の説明。

織姫公園のフジ(マメ科)、(藤棚、但し撮影時は4月の上旬、未だフジは蕾)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

未だ花が残っていた葉桜、その1.

その2.

織姫公園内に在った古墳とその説明、その1.

その2.説明文。

その3.文面。

その4.全景。

その5.裏側より。

その6.出土品の説明。

その7.立ち入り禁止の札。

また織姫神社に戻り、往きと別の狛犬(呍形)。

反対側の狛犬(阿形)。

神社境内からの眺め、渡良瀬川の西側。

神社境内からの眺め、中央の杜は鑁阿寺と足利学校。

そのアップ。

神社真下、初回にご紹介した帝釈山法玄寺の屋根。

足利市駅方向、橋は中橋。

中橋のアップ。

帰りは神社の男坂より下山。

正面の山は富士山城跡。

織姫神社、男坂の石段、その1.

その2.

石段横のツツジ(ツツジ科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

また石段に戻り、男坂の石段、その3.

その4.

詳しく見なかったがこの足利市に功績が有った人の碑文か?

足利氏の系譜。

男坂の石段、その5.

その6.男坂の登口。

織姫神社を振り返って・・・

道を隔てて織姫神社の真向かい、八雲神社、主祭神は素盞嗚男命(スサノウノミコト)。

拝殿。

表鳥居。

天然記念物のイチョウ。

その説明。

イチョウの幹。

織姫神社正面の道。

歩道部分。

道端のスノーフレーク(ヒガンバナ科)、その1.

その2.

ハナニラ(ヒガンバナ科)とスノーフレーク(ヒガンバナ科)。

そしてハナニラ。

こちらも道の横、庭に植えられていたシモクレン(モクレン科)、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

渡良瀬川の堤防から織姫神社。

渡良瀬川堤防上の道。(西側)

堤防横のソメイヨシノ(桜、バラ科)、未だ満開を過ぎた所で花は残っていた。その1.

その2.

その3.

その4.

道端のヤグルマギク(キク科)、その1.

その2.

帰りの中橋、隣は橋の架け替え工事。

日もだいぶ西に・・・

橋脚の基礎工事。

その対岸。

ここから橋の風景、モノクロにした3点、その1.

その2.

その3.

渡良瀬川南側から・・・

渡良瀬川の河原。

上流側。

そしてここからはスズメ(スズメ科)の団体さん、その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

その8.下手なスズメの写真はここまで、取りあえず群れていたので撮ってみました(..;)

そして今回の最後は河原のアブラナ(菜の花、アブラナ科)その1.

その2.

その3.

その4.

その5.

その6.

その7.

その8.

4月上旬に行った足利市、何とか今月中に載せ終わる事が出来ました。

やっと行けた足利市の人気スポットの一つ、足利織姫神社はここまでです。

また少々間が空きますが、次回は埼玉県東松山市ぼたん圓をご紹介したいと思います。

長々とご覧頂き有難うございました。