4月13日頃に、同店の公式ツイッターにおいて告知された。張り紙らしき画像もアップされており、それには「諸般の事情により」閉店とある。新型コロナウイルス感染症との関係には言及していない。マスコミでの報道はされていないようなので弘前市民がどの程度知っているかは不明だが、ツイッター上では、惜しむ声が多い。

以上が事実。地元紙や弘前経済新聞が取材して伝えてくれるかと期待したが、時世に配慮したのか今のところなし。

以下は、個人的な考察と思い出です。

2008年8月撮影。現在は電光掲示板がなくなった以外、さほど変わっていない

2008年8月撮影。現在は電光掲示板がなくなった以外、さほど変わっていないお店の名前は「焼き肉」や「モーモー」ではなく「焼肉モ~モ~」が正式なようで、公式ツイッター内ではそれで統一されている。※以下、両表記が混在します。

閉店の張り紙も「焼肉モ~モ~」名義だが、店舗の看板では「ぐるめーどバイキング 焼肉モ~モ~」。【店舗名は末尾の追記も参照】

「momo(oの上に伸ばす棒)」と斜めに書かれた黄色い半袖Tシャツを来た、まだら模様で角のある舌なめずりする牛のキャラクターもいる。

開通間もない新しい道路側から。左が弘大・右が土手町方向

開通間もない新しい道路側から。左が弘大・右が土手町方向焼肉モ~モ~があるのは、弘前大学・文京町地区のすぐそば。大学正門から土手町・駅方向に250メートルほどの所。

富田大通りがカクカクと曲がった変形十字路交差点角に面しているが、10年少し前までは東方向・松森町へ抜ける広い道路はなく、変形丁字路(Y字路?)であった。

2階建ての建物で、1階のスーパーというのは、今はユニバース(本社八戸市)の小型店舗「Uマート 弘大前店」が入る。【スーパーの詳細や続報は末尾の追記参照】

1階のスーパーは入れ替わりがあり、僕が知るこの25年の間で3社。

1995年時点では「マルサン(店舗名不明【19日追記・「マルサン富田店」だったという話あり】)」。秋田市広小路のドーミーインの場所にあったマルサンと同じロゴだが関係は不明。弘前市内にはヨーカドー斜め向かいの区画整理地区に秋田のような大きな店と住吉入口バス停付近の現空き地にも小さいのがあった。【12日補足・秋田のマルサンは1994年7月閉店(建物解体は2004年)なので、弘前のほうが後まで残った。秋田のマルサンの本社は秋田市にあったという話もある。】

その後いつの間にかマルサンはなくなり(おそらく1999年以降。他のマルサンもなくなった)、ブックマックス近くの富田町(現・

さらに、2008年夏(西弘前駅改名騒動の直前だった)にマルエスが倒産。いくつかの店舗がユニバースへ譲渡されたうちの1つ(上の写真は開店直後)で、現在に至っている。

したがって、歴代のスーパーマーケットとモ~モ~の間には、同じ建物に入る店子どうしという関係しかないはず。

マルエス倒産直後2008年7月末の貴重な写真

マルエス倒産直後2008年7月末の貴重な写真↑閉店時点ではモ~モ~とUマートの看板が左右に並んでいるが、マルエス時代は右側が空いていた。ということは、マルサン時代もここに看板があったのかもしれないが、記憶にない。【11日補足】夜はモーモーの看板は内側から点灯するそうだ。Uマートは点灯せず。

大学方向を背に

大学方向を背にスーパーの出入り口は2つあるが、モーモーへは大学側入口(上の写真左)のドアを1枚入って、その左側にある階段を上るのだったかな。

「ぐるめーどバイキング 焼肉モ~モ~」の名の通り、焼き肉バイキングの店。肉は各自トングで取ってくる方式で、カレーなどその他料理やデザートの品数も豊富。

今は中学生以上の基本料金1980円(税抜?・時間制限なし?)、飲み放題も付いた宴会コースが男3900円、女3700円のようだ。

そんなわけで、秋田の「エルバート(スーパー「ト一屋」系列、現存せず?)」とほぼ同じ雰囲気や位置づけの店だと思う。今は全国チェーンの「すたみな太郎」があるけれど、それ以前からある地域限定版のような。

したがって、子どもや家族連れを含む広い世代に親しまれるとともに、場所柄、弘前大学学生の利用も多かった。

閉店発表後、ツイッターでは、

「部活の打ち上げで何度も行った」「親戚の集まりはモ〜モ〜」「(弘前)市民なら一度は行ったことがある」「モーモーで初めてライチを食べた(複数投稿あり)」

「モーモーなくなった弘大生死んじゃう!!」「モーモーの客99%弘大生ってイメージある」

といった声。

弘前大学を舞台にした漫画「幼なじみになじみたい(作・新挑限)」があるそうで、それにも描かれているそうだ。建物外観はほぼそのままで、看板は「し~し~」のようなもの、Uマートは「Vマート」とされている。

さて、焼き肉モ~モ~の運営会社や歴史について調べたのだが、ほとんど情報がない(だから報道に期待したのだけど)。

数少ない情報としては、

・かつては青森市の観光通りにもモ~モ~があったが、閉店した。

・モ~モ~以前のマルサンの2階は、ゲームセンターだった。

・モ~モ~閉店を受けて「26年間ありがとうございました」。

「26年間」が営業していた期間だとすれば、1994年頃オープンになる。ダイエー弘前店(ジョッパル。現・ヒロロ)がオープンした年。【営業期間については、末尾の17日付追記も参照】

スーパー部分の造りからすれば、新しくても1980年代築っぽい(1995年時点で新しくはなかった)から、その前にゲーセン時代があったとしてもおかしくはないかも。

ところで、バカヤローカーブや寒沢スキー場を広めた、弘前大学生協が新入生向けに配布していた冊子には、大学周辺での生活に欠かせない情報が細かく載っていた。店舗の情報も多く、当時はシェアが高かった「マルエス」「サークルK」から、居酒屋まで。

立地と価格からして食べるにも飲むにも重宝だから、モ~モ~が載っていてもおかしくはないが、1995年版と1996年版を改めて見た限り、ひとことも出ていない。

別刷りの大学周辺マップの1995年版では、マルサンを示す「スーパーマーケット」のみ。

このことは、当時はオープン間もない頃で、掲載が間に合わなかったか、新たに載せる機会を逃してしまっていたことを示すのではないだろうか。

個人的な思い出。直接的には卒業直前にみんなで行ったこと。

間接的ながら強烈だったのが、1年次に履修した、とある共通教育(一般教養)科目の試験問題。

焼肉モーモーが出題されたのだ! 僕はそれで、このお店の存在を初めて強く意識した。

人文学部経済学科(今は人文社会科学部になったんだね)の教官が担当する、マクロ経済学的内容の科目。先生のお名前も、講義内容も忘れてしまったが、試験のことはよく覚えている。

試験問題は、B5判2面をB4判に割り付けたワープロ打ちの紙に、穴埋めの短文がいくつも(たぶん50問とか)並ぶ形式だった。「インフレーションでは、物価は継続的に( )し、通貨の価値は( )する。」みたいな。

その中に混ざって、2~3問だろうか「この問は、内容に関わらず何か書けば正解とする」という注記付きの問題があった。「この科目の担当教官を優良可で評価すれば( )である。」とか。【12日追記】あと「私はこの科目で「可」しかもらえないのなら、単位はいらない。」に○×で答える問題もあったような。

点数配分は示されなかったが、全体に占める割合としては低いから、不合格者救済やサービスのための問題というよりも、試験中の息抜きや先生の遊びだったのか。

その1題に、「弘前大学正門近くの焼肉モーモーは( )。」というのがあった。モーモーorモ~モ~は別として、左の言い回しでだいたい合っていると思う。

問題を見て、まずは驚いた。そしてモーモーの名前は知っていたが当時まだ行ったことなかったし、さらに何か気の利いたことを書いたほうがいいのかと悩んだ。

解答欄が小さいし、「(おいしい)」と当たり障りなく書いておいて、後で単位ももらえた。

その先生のお気に入りの店だったのだろうか。

1990年代後半のデフレ不況下では、100円ショップや食べ放題が台頭した。モーモーもその流れに乗って登場したのかもしれない。

試験では、そういう点に言及すれば良かったのかな?

「弘前大学正門近くの焼肉モーモーは(デフレーション状況下の消費者心理をとらえるとともに、大学近くの市街地に出店して市民と学生の取りこみに成功している)。」欄が足りないけど。

そう言えば、その頃、コミックソング「ヨーデル食べ放題」(桂雀三郎withまんぷくブラザーズ)が流行した。1996年発売で、全国的ヒットは2000年になってからだそうで、モーモーより後だ。

新型コロナウイルスで飲食店はどこも厳しい。今朝の「サンデー・ジャポン」のホリエモンの話では、大手飲食チェーンの経営者は、この状況が続けば、会社は1年持つかどうかと考えているとのこと。

上記の通りモ~モ~閉店の理由は不明だが、特にバイキング焼き肉店は、団体客は見こめないし(弘大は、学生教職員に対し自宅外飲酒を禁じ、5名以上の会食を控えさせている)、汚染対策が大変だし、テイクアウトも難しいはずで、どうしようもなかったかもしれない。収束後、復活はあるのか、2階はどうなるのか。

【11日追記】店舗名について。

かつては青森市にも店があった名残りなのか、「焼肉モ~モ~ 弘前店」といった「弘前店」の表記が、飲食店情報サイト類で散見される。食べログでは「ぐるめーどバイキング」が付かない「焼肉モーモー 弘前店」となっている。

公式ツイッターや店舗外観の表示では「弘前店」は確認できない。

アサヒビールの「アサヒグルメガイド・アサヒビールの飲めるお店検索」に登録されていた。アサヒスーパードライとフリージングハイボールを扱っていた。

そこでは「焼肉モーモー弘前店」。住所末尾には「マルエス主婦の店弘大前店2F」。なお、定休日は12月31日と1月1日。席数は300席と登録されているが、食べログでは定休日は同、席数255席・全席禁煙となっている。

【17日追記】閉店後も公式ツイッターで情報発信を続けてくれており、それによれば15日頃には店内や看板の撤去が進んでいる模様。

17日頃になって、公式ツイッターの閉店告知に寄せられた100件近いコメントに対して、モ~モ~側から返事のコメントが付いた。

「約30年間ありがとうございました」→30年前だと1990(平成2)年。

再開・復活については「(可能性は)会社としてはほぼゼロに等しい」とある一方、「なんとも言えない」とも。→運営会社は存続するようにも読める。

また、新型コロナウイルスで経営状況が厳しかったことへの言及もあり、それが閉店の原因だと示唆しているようにも読める。

あと、「フワ」という部位の肉(牛? の肺)を扱う、弘前で数少ない焼き肉店であったそうだ。

【30日追記】その後5月29日付で、ユニバースの公式サイトに「Uマート弘大前店閉店についてのお知らせ」がアップされた。

モ~モ~の1階のUマート弘大前店が6月30日で閉店することになり、建物全体の今後が気にかかる事態になった。

また、大学生などは桔梗野方面に行けばスーパーがあるが、ここより逆方向在住の高齢者などは弘前駅前まで出ないと買い物できなくなるかもしれない。

告知では、

「建物・設備の老朽化が激しく、同じ場所に建て直すには敷地面積が狭隘で、近くに手頃な物件もないことから、2020年8月に家主様との建物賃貸借契約が期間満了を迎えるのを機に、やむなく閉店することといたしました。」としている。

2008年8月オープン、店舗面積1177平方メートル(356坪)。

地元マスコミでも報道され、30日アップの陸奥新報サイトでは、直接的な新たな情報はないが、「同店2階には飲食店「焼肉モ~モ~」が入居していたが、今月10日に閉店している。」とモーモー閉店にも触れている。そして、

「建物は1986年に「マルサン富田店」として建てられたもの。」

と、建物は築34年(思っていたより新しかった!)、スーパーはマルサン、マルエス、Uマートと3社入ったことが判明した。

【6月21日追記】6月18日には弘前経済新聞サイトに「弘前大学近くのスーパー「Uマート」閉店へ 弘前大卒業生らから惜しむ声も」がアップ。

これもモーモー閉店は軽く触れただけ。しかも、マルエスから引き継いでUマートになった経緯しかなく、マルサンはひとこともなく、建物がいつできたかも分からない内容。陸奥新報より遅く、内容が薄いと言わざるを得ない。

【2021年9月22日追記】「ノスタルジーはスーパーマーケットの2階にある」という本が出ているのを知って、思い出したかもしれないこと。

マルサンだった1995年頃には、2階の一部が衣料品売り場だったような気もする。上って行ったことはないが、階段下にそういう案内が出ていたような(本のように、昔はそういう形態の食品スーパーがたまにあったから、他店と混同しているのかもしれないが)。

※続きはこちら。2020年11月。

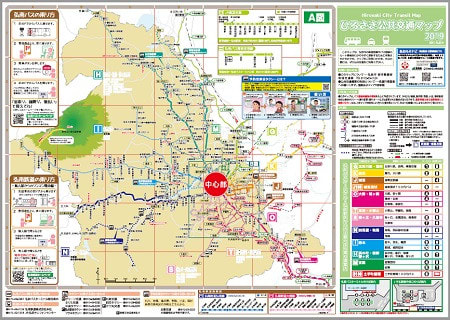

現行の2019年版日本語版おもて面

現行の2019年版日本語版おもて面 拡大

拡大 マップを加筆・修正

マップを加筆・修正 青森局ニュースサイトより

青森局ニュースサイトより 朝日自動車中古の前・後ドアのオートマ日野レインボー

朝日自動車中古の前・後ドアのオートマ日野レインボー

(再掲)余白たっぷり極めてあっさりと「 相 馬 」

(再掲)余白たっぷり極めてあっさりと「 相 馬 」 雪で見えないけど下り側

雪で見えないけど下り側 新しくなった!

新しくなった! これも弘南バス標準

これも弘南バス標準 弘前大学前上り時刻表

弘前大学前上り時刻表 (再掲)このタイプはバス停名は車道向き面にだけ、ふりがな付きで表示されるのが原則

(再掲)このタイプはバス停名は車道向き面にだけ、ふりがな付きで表示されるのが原則 下土手町

下土手町 シティ弘前側。左奥が駅

シティ弘前側。左奥が駅 駅前交番側

駅前交番側 上と逆側から。左が交番

上と逆側から。左が交番 2018年末撮影

2018年末撮影 変わっている!

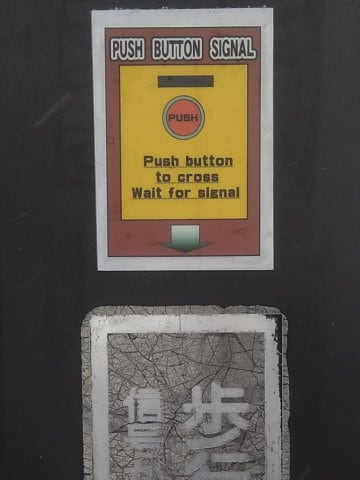

変わっている! 大きい「押ボタン信号」が上記以前からあったもの。その下に!

大きい「押ボタン信号」が上記以前からあったもの。その下に! 「PUSH BUTTON SIGNAL」

「PUSH BUTTON SIGNAL」 元日朝の中土手町

元日朝の中土手町 現状

現状 シャッターのすき間から。きゅるるるときしむ二重のドアが懐かしい

シャッターのすき間から。きゅるるるときしむ二重のドアが懐かしい 改札内通路の窓から東方向

改札内通路の窓から東方向 (再掲)2018年は青森だけ併記

(再掲)2018年は青森だけ併記 現在。たしかに大館も秋田も深浦も併記

現在。たしかに大館も秋田も深浦も併記 新雪の弘前公園

新雪の弘前公園 車道も積もっているが、除雪車が出るほどではない

車道も積もっているが、除雪車が出るほどではない お堀の対岸の角に注目

お堀の対岸の角に注目 追手門側からズーム

追手門側からズーム まだ松より低いけど枝ぶりは安定してきたかな

まだ松より低いけど枝ぶりは安定してきたかな お堀左の斜面が石垣だが、シートで覆われ、そこに雪が付着している

お堀左の斜面が石垣だが、シートで覆われ、そこに雪が付着している 移設中の天守。向こうにそびえる岩木山はもちろん見えず

移設中の天守。向こうにそびえる岩木山はもちろん見えず 展望デッキから本来の天守台

展望デッキから本来の天守台 武徳殿休憩所の前、写真右側の木

武徳殿休憩所の前、写真右側の木 この木

この木 こんな感じ

こんな感じ 売っていた!!

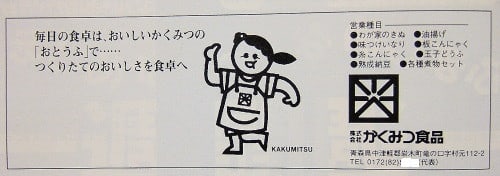

売っていた!! 「お岩木なっとう 中粒」

「お岩木なっとう 中粒」

パックはごく普通

パックはごく普通 お岩木なっとう

お岩木なっとう 「営業種目」のところ

「営業種目」のところ 「熟成納豆」ってのがあるのですが…

「熟成納豆」ってのがあるのですが… (再掲)手前のメガネ屋の隣にトンガリ屋根の先端がちょっとだけ見える。奥の巨大構造物は中三

(再掲)手前のメガネ屋の隣にトンガリ屋根の先端がちょっとだけ見える。奥の巨大構造物は中三 現在

現在 右隣はスマイルホテル弘前(旧・

右隣はスマイルホテル弘前(旧・ 土手町循環100円バスの陸奥新報前バス停

土手町循環100円バスの陸奥新報前バス停 「弘前市」と書かれた黄色い除雪道具

「弘前市」と書かれた黄色い除雪道具 「バス停の除雪に、スコップをご利用ください。 弘前市建設部道路維持課」

「バス停の除雪に、スコップをご利用ください。 弘前市建設部道路維持課」 交差点の信号柱の上

交差点の信号柱の上 銀色のPanasonic製ドーム型カメラ

銀色のPanasonic製ドーム型カメラ (再掲)

(再掲) 白鳥とPOLICE

白鳥とPOLICE 日野リエッセだけど…

日野リエッセだけど… (再掲)2015年

(再掲)2015年 西目屋村役場行きリエッセ。これが多数派仕様

西目屋村役場行きリエッセ。これが多数派仕様 行き先表示

行き先表示 (再掲)雪山をギリギリ通過する日野レインボー

(再掲)雪山をギリギリ通過する日野レインボー

(再掲)2002年

(再掲)2002年 (再掲)

(再掲) 青森200か952 51215-2 弘前営業所

青森200か952 51215-2 弘前営業所 10-16 51217-9 和徳車庫

10-16 51217-9 和徳車庫 年の瀬の土手町を行く。リアウインドウには場違いに医院の広告

年の瀬の土手町を行く。リアウインドウには場違いに医院の広告 青森200か11-15 31311-9号車 2001年製 和徳車庫 2018年春頃から運用

青森200か11-15 31311-9号車 2001年製 和徳車庫 2018年春頃から運用 11-62 31502-2 2003年製 弘前営業所

11-62 31502-2 2003年製 弘前営業所 1998年新車導入の青森22か12-80

1998年新車導入の青森22か12-80

側面はごく普通のエアロミディ

側面はごく普通のエアロミディ 後部

後部 車内の座席

車内の座席 碇ケ関~大鰐温泉辺りのリンゴ畑も雪の中

碇ケ関~大鰐温泉辺りのリンゴ畑も雪の中 弘前公園内 追手門を入ったところ

弘前公園内 追手門を入ったところ 下乗橋から堀と石垣。左奥に天守

下乗橋から堀と石垣。左奥に天守 こんな光景 ※待機しているバスについては

こんな光景 ※待機しているバスについては 観光タイプのバスよりも高い雪山

観光タイプのバスよりも高い雪山 バスターミナルを出て駅へ向かう市道もボコボコ

バスターミナルを出て駅へ向かう市道もボコボコ 県道3号線・下土手町は狭くなっているが路面は露出

県道3号線・下土手町は狭くなっているが路面は露出 佐藤長城東店前。奥にアートホテル弘前シティが見えている

佐藤長城東店前。奥にアートホテル弘前シティが見えている 横型信号機の欠点が!

横型信号機の欠点が! こんなの見たことない!

こんなの見たことない! 赤と青はかろうじて見え、黄色は完全に隠れている

赤と青はかろうじて見え、黄色は完全に隠れている 横から

横から 反対向きは落ちたのかこの程度

反対向きは落ちたのかこの程度