検察庁法改正問題で、きゃりーぱよぱよのような芸能人から元検事総長のような専門家に至るまで、日本中が「反対!」の大合唱。

しかし、元検事総長や元検事などの専門家の意見は既得権益の死守のため発言するポジショントークと考えるべき。

肩書に惑わされてはいけない。

権利が複雑に絡む人間社会では、どの組織でも忖度や権力闘争があるのはある意味当然。

日本の官庁は財務省のように省益あって国益無しが典型だが、検察庁のように巨大な既得権益を守るため元検事総長なОBまでソプ動員して巨大権力の死守を目論む。

従って、検察など絶対権力を持つ巨大組織を管理・歯止めを掛ける部署は必要不可欠。

検察庁法では内閣がその役割として任免権を持っている。

巨大権力を有する検察組織に対する最低限の抑止装置つまり歯止めだ。

だが、これはあくまで検察内部が推薦した人物を形式上追認しているに過ぎない。

今回は定年延長という別の要素も含まれては来ているが、これも管理の一つに含まれる。

何れにしても、検察をチェックする機能だけは絶対に必要。

内閣が検察官を任命するのは内閣の政治介入という論もあるが、これは憲法が定めた検察暴走への最低限の歯止めである。

憲法第七条五項の「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」については、

天皇は「任命権者による任命(又は免官)を経た後に天皇による認証を受ける」となる。

天皇が任免自体を行う訳ではない。

つまり、天皇の国事行為は「任免」ではなく「認証」となる。

憲法3条国事行為⇒内閣の承認

憲法第七条五項の「法律の定めるその他の官吏」とは、検察法でいう「認証官」であり、具体艇的に言うと検事総長、次席検事そして6人の高検検事長になる。

つまりこれら承認官の職務を内閣の承認なしに天皇が認証したら憲法違反になる。

今回の検察釣法改正のように、「認証官」の定年を明記しないままに、定年と再起用を行うと、天皇の承認を省略し認証官が誕生することになり憲法違反になる。

検察庁法改正案

【おまけ】

元検察トップら、法務省訪問 法案反対の意見書を提出へ

松尾邦弘・元検事総長(77)ら検察OBの有志が15日午後3時すぎ、政府の判断で検察幹部の定年延長を可能にする検察庁法改正案に反対する意見書を提出するため、法務省を訪れた。意見書は、田中角栄元首相が逮捕されたロッキード事件の捜査経験者ら十数人の連名。政府提出法案に対し、元検察トップが反対する行動を起こすのは極めて異例だ。

松尾氏は法務事務次官を経て2004年から2年間、検事総長を務めた。改正案は、検事総長や高検の検事長ら検察幹部が定年に達しても、政府の判断で職務を延長することができると規定。衆院内閣委員会で審議しているが、ネット上で抗議が広まっているほか、野党は「検察の中立性や独立性を損なう」と激しく反発している。

[朝日 2020.5.15]

https://digital.asahi.com/articles/ASN5H4ST0N5HUTIL00V.html?iref=comtop_8_02

検察庁法改正案(検察庁法改正法案)条文全文

今回の検察庁法改正案(検察庁法改正法案)とは国家公務員法等の一部を改正する法律案の第四条(検察庁法の一部改正)のことになり、「国家公務員法等の一部を改正する法律案」衆議院議案受理年月日は2020年3月13日、衆議院付託年月日は4月16日、衆議院付託委員会は内閣委員会。

5月8日、検察庁法改正案(検察庁法改正法案)の委員会審議は与党が強行する形で始まり、また「立憲民主党などの野党統一会派や共産党は森雅子法相が出席する形式を求めた」が与党は拒否。

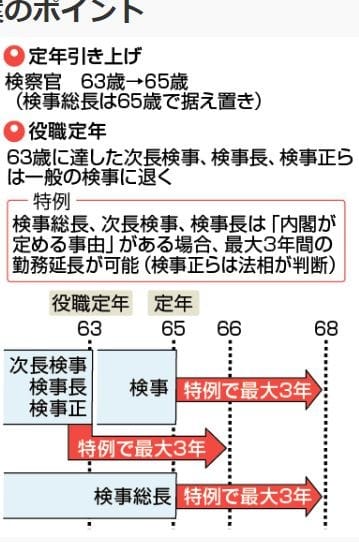

毎日新聞の社説(5月11日)は「(検察庁法)改正案は、検事総長を除く検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる。

5月8日、検察庁法改正案(検察庁法改正法案)の委員会審議は与党が強行する形で始まり、また「立憲民主党などの野党統一会派や共産党は森雅子法相が出席する形式を求めた」が与党は拒否。

毎日新聞の社説(5月11日)は「(検察庁法)改正案は、検事総長を除く検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる。

63歳になったら検事長や次長検事、検事正などの幹部には就けない役職定年制を導入する。

一方で、役職定年や定年を迎えても、内閣や法相が必要と認めれば、最長で3年間、そのポストにとどまれる。 これでは時の政権の思惑によって、検察幹部の人事が左右されかねない。政権にとって都合のいい人物が長期間、検察組織を動かすという事態も起こり得る」と指摘。

なお、野党は検察庁法改正案(検察庁法改正法案)について修正案を出す方針を決め、「全検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる規定は残すが、検事総長の定年を特例的に68歳まで3年間延長できるようになる部分などの削除を求める内容」となるとの報道もあるが、5月12日の衆議院内閣委員会・理事懇談会で示される予定。

検察庁法改正案条文全文(「国家公務員法等の一部を改正する法律案」より抜粋)

(検察庁法の一部改正)

第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第九条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の六項を加える。

法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。

法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

法務大臣は、前二項の規定により検事正の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした検事については、当該期限の翌日に他の職に補するものとする。ただし、第二十二条第三項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の七第一項の規定により当該検事を定年に達した日において占めていた職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び前項の規定により他の職に補するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職に補することに関し必要な事項並びに第三項及び第四項の規定による年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は、準則で定める。

法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

第十条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

前条第二項から第七項までの規定は、上席検察官について準用する。

第十一条中「第九条第二項」を「第九条第八項」に改める。

第二十条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、同条に次の一項を加える。

前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

第二十条の次に次の一条を加える。

第二十条の二 検察官については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

第二十二条中「検事総長」を「検察官」に改め、「、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に」を削り、同条に次の七項を加える。

検事総長、次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

検事又は副検事に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第九条第三項又は第四項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により検事正又は上席検察官の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該検事正又は上席検察官の職を占める職員については、引き続き勤務させることについて法務大臣が定める準則(以下単に「準則」という。)で定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則」とあるのは「準則」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。

内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

第二十九条及び第三十条を削る。

第三十一条中「互に」を「互いに」に改め、同条を第二十九条とし、第三十二条を第三十条とする。

第三十二条の二中「この法律」を削り、「乃至第二十条」を「から第二十条の二まで」に、「乃至第二十五条」を「から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条」に、「(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条」を「附則第四条」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第三十一条とする。

第三十三条を附則第一条とし、第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を附則第二条とし、第三十七条から第四十二条までを削る。

附則に次の二条を加える。

第三条 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

第四条 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。(衆議院ホームページより)

なお、野党は検察庁法改正案(検察庁法改正法案)について修正案を出す方針を決め、「全検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる規定は残すが、検事総長の定年を特例的に68歳まで3年間延長できるようになる部分などの削除を求める内容」となるとの報道もあるが、5月12日の衆議院内閣委員会・理事懇談会で示される予定。

検察庁法改正案条文全文(「国家公務員法等の一部を改正する法律案」より抜粋)

(検察庁法の一部改正)

第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第九条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の六項を加える。

法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。

法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

法務大臣は、前二項の規定により検事正の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした検事については、当該期限の翌日に他の職に補するものとする。ただし、第二十二条第三項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の七第一項の規定により当該検事を定年に達した日において占めていた職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び前項の規定により他の職に補するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職に補することに関し必要な事項並びに第三項及び第四項の規定による年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は、準則で定める。

法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

第十条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

前条第二項から第七項までの規定は、上席検察官について準用する。

第十一条中「第九条第二項」を「第九条第八項」に改める。

第二十条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、同条に次の一項を加える。

前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

第二十条の次に次の一条を加える。

第二十条の二 検察官については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

第二十二条中「検事総長」を「検察官」に改め、「、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に」を削り、同条に次の七項を加える。

検事総長、次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

検事又は副検事に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第九条第三項又は第四項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により検事正又は上席検察官の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該検事正又は上席検察官の職を占める職員については、引き続き勤務させることについて法務大臣が定める準則(以下単に「準則」という。)で定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則」とあるのは「準則」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。

法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。

内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。

法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。

第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

第二十九条及び第三十条を削る。

第三十一条中「互に」を「互いに」に改め、同条を第二十九条とし、第三十二条を第三十条とする。

第三十二条の二中「この法律」を削り、「乃至第二十条」を「から第二十条の二まで」に、「乃至第二十五条」を「から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条」に、「(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条」を「附則第四条」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第三十一条とする。

第三十三条を附則第一条とし、第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を附則第二条とし、第三十七条から第四十二条までを削る。

附則に次の二条を加える。

第三条 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

第四条 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。(衆議院ホームページより)

だが、何か重要な事をお忘れでは無いですか?

政府は、リーマンショック以上の景気悪化の場合、消費税を見直すとした「政府の公約」をしている。

現在の状況はリーマンショック異常だ。

沖縄の自称芸能人から新聞記者らしき専門家に至るまで、日本中が「消費税反対!」の大合唱をすべき時期だ。

8000万人の大多数の民意を無視して、余りにも少数派の民意を優先させのが民主主義手続きの鉄則なのだろうか。

“今回は”の釈明会見は理解し難い。もしも、与野党の間でなにかの取引か合意が在ったとしたら将来に禍根を残すことになる。

日本共産党が結果的にSNS政権批判戦術に自信を深めることになる。衆院選で印象操作を芸能人にけしかけることが起きて来る。

然し、本当に魔訶不可思議なSNS検察法改正反対騒動でした。

普段から『権力がーっ』と政府を目の敵にしてきた日本共産党が、組織自己改革を目指した検察庁が既得権益構造を自由化させようとしたことに対して、改革は国家国民のために止めろとする民主主義統治に背いた裏活動を敷いて来た。訳が判らん。

その推進役が普段から法曹界に無縁で無関心の芸能人だった。

言うのは誰でも自由だが、そこに真実がないと風説として詰られることになる。

そこに真実が在れば、それが芸能人で在れ誰で在れ、その意見を阻むことは出来ない。

単に勉強していますから言います程度の乗りだけじゃ駄目なのだ。真実がすべてだ。

更に掘り下げて勉強した結果で真実を掴みましたと言えば別のことだが。

なぜ、芸能人が突然と政治に目覚めたのだろうか、訳が判らん。

コロナ禍対策で政府批判SNSに懸命だった芸能人たちが、コロナ収束で行き場をなくして今度は検察法改正なのか。SNSしか他にすることがないのだろうか。

スポニチアネックス『堀江貴文氏検察庁法改正今国会成立断念で改めて検察批判「あの手この手で権力を維持しようとする」』報道。

あ~あ、官僚に舐められたらしょうがない訳よ。コロナ禍増加局面に於いて、政府が執った対策が霞ヶ関高級官僚に丸投げだった。

結果、有事なのに厚労省が単独で鎮圧を担うことになった。

それが行政特有の縦割り態勢だったから、他省庁との情報共有も支援の態勢もないものだから、当然に、現場で人手不足と言う霞ヶ関なのに人材の偏在が起きた。

横浜港湾岩壁係留の英国籍クルーズ船コロナ感染防疫で、陸自の保健部が厚労省職員を支援したが、そもそもが陸自に初めから支援を依頼していなかった。縦割りのお陰だ。

厚労省なのに、この種の惨禍に自衛隊が専門家で在ることを知らなかったなら一大事だ。

河野防衛大臣も初めから厚労省に支援を申し出ていなかった。

陸自には細菌戦争・化学戦争・放射能戦争対応の設備と車両と救急車が在るが、お声が掛かっていない。空自には空輸可能の二人用のコンテナ型検査治療設備が在るが、利用されていたかも判らない。

これが縦割り行政の特徴で在り、事態が大ごとになってやっと全省庁が共に動き出すので、全てが後手に回り遅きに失したになる。

アメリカ政府はコロナ禍有事に際して、省庁の縦割り行政を止めて、省庁間を縦横無尽に情報が横断する横割り行政を執り、そのための調整部所を造った。

今回の教訓、有事は行政が横割り態勢で力を集中させる事。“ユイユイユイ 結いマール 皆でやれば言葉がはずむ♪”の精神よ。

なお、堀江貴文氏が今回、『こうやって検察はあの手この手で権力を維持しようとすることがよーくわかったよね。そして多くの人たちがその問題点に気づかぬまま』

(㊟“多くの人たち”は、芸能人の不思議なSNSを信じ込んだ人たちを指す。芸能人が場違いの政治的発言をしたから新鮮に見えたのだ。今まで歌手と想っていたが、実は偉かったのだ、スゴ~イと想った訳さ)

そして、『#検察庁法改正案に抗議しますとか言ってる奴ら、むしろ問題なのは検察官起訴独占主義と独自捜査権限と人質司法のコンボなのであって、そこが三権分立を脅かしてること知ってるんかいな』

更に、『定年延長なんぞ些末な事項にすぎぬ。そんなクソどうでもいいことに馬鹿は気付かず、ほくそ笑むのは検察ばかりなり』

最期に、『何一つ民主的プロセスを経ないで権力を手にした検察官が正義の味方と信用してしまってる奴らはキムタクのドラマの見過ぎ笑。こういうこと書くと、安倍政権の犬がとかリプしてくる馬鹿いるけど、私は是々非々で判断してる。例えば緊急事態宣言は愚策であると批判してるぞおれ』

「検察=昔の特高」みたいなイメージ(影像)に見えてきましたが、どうなんでしょう?

◾️「確かに国民の審判を受けずに権力を持った」よーなんですが…

◾️ この影響なんでしょうか・パチンコ屋(賭博)が繁殖・繁栄するのは?(国家予算に匹敵する?ほどの金が動いているらしい→北に流れる?)

https://www.youtube.com/watch?v=hrC6-_qKR54&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=i_Sb_Mbk0P0&list=TLPQMTkwNTIwMjB88iRSPXwMBA&index=2