今日は陽射しが落ち着き幾分過ごしやすい一日となりそうです。

今回は、神社でお参りされる際目にされる注連縄についてお話をさせて頂きます。

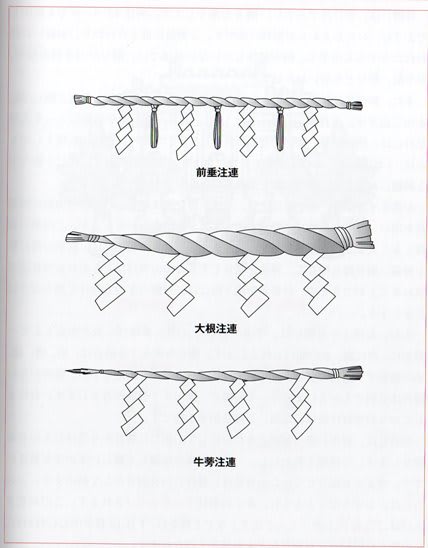

注連縄とは、神前、神域、祭場など神聖、清浄な場所であるという事を示す為に張りめぐらす縄の事を言います。注連縄は表記も多種多様で”〆縄” ”標縄” “一五三” ”七五三” ”締縄” 多くの表記が有ります。また”一五三” “七五三”は垂らす藁の節の数に基づいていると言われています。また、様式も多種多様で、一部ですが”前垂注連” ”大根注連” ”牛蒡注連” が有ります。

上の絵のように大根注連と牛蒡注連は左右太さが異なります。神前では、向かって右が上位とされている為、右が太く左が細くなるように、取りつけます。

注連縄には、紙垂(しで)を挟み込みます。またこの紙垂そのものが、神聖・清浄である事を示すものでも有ります。横綱が土俵入りの際に腰に巻いているのも、注連縄の一つです。

鳥居の注連縄

手水舎の注連縄

本殿前の注連縄

注連縄ひとつとっても様々な様式が有ります。本日ご紹介させて頂いた三種は一部でございますので、お参りをされる際、是非足を止めてご覧下さい。