当社神職も所属いたします神奈川県神道青年会より創立70周年記念事業「神奈川県神道青年会 こども神社体験学習」参加募集についてのご案内を頂きました。当社社務所に申し込み用紙を準備しております。興味のある方はお手にして下さい。

神奈川県神道青年会FaceBookに記載の募集要項となります。

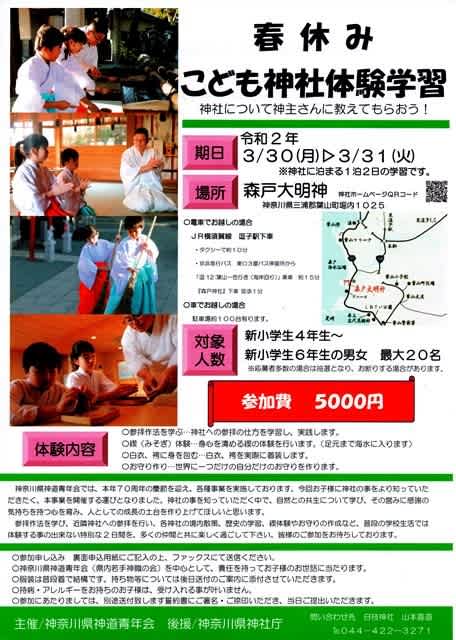

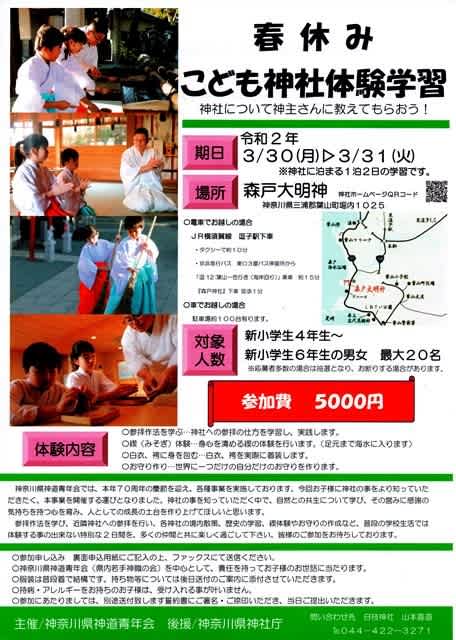

「神奈川県神道青年会 こども神社体験学習」参加募集について

神奈川県神道青年会は創立70周年の佳節の年を迎えるにあたり、様々な事業を企画しております。

今回その事業の一つとして小学生のお子様に神社のことを知ってもらい親しんでもらおうと「こども神社体験学習」を企画させていただきました。

募集期間は令和元年12月20日(金)~令和2年2月15日(土)までになります。

抽選の結果については2月末日までにご連絡させていただきます。

下記の要項をよくお読みいただいてお申し込み下さい。

皆さまのご応募お待ちしております。

・開催期日 令和2年3月30日(月)~31日(火)

・集合時間 3月30日(月) 10時より受付開始 10時30分までにお越し下さい。

・解散時間 3月31日(火) 12時30分 お迎えをお願い致します。

・会 場 森戸大明神 「参集殿」 神奈川県三浦郡葉山町堀内1025

JR横須賀線 逗子駅下車 京浜急行バス東口3番バス停留所から「逗12:葉山一色行」乗車 約15分 『森戸神社』下車 徒歩1分

自家用車の駐車場もございます(100台駐車可能)

*森戸大明神内 参集殿にて宿泊致します。

・対象年齢 小学校新4年生~新6年生

・募集人数 20名 *応募者多数の場合は抽選となり、 お断りする場合がございます。

・募集期間 令和元年12月20日(金)~令和2年2月15日(土)

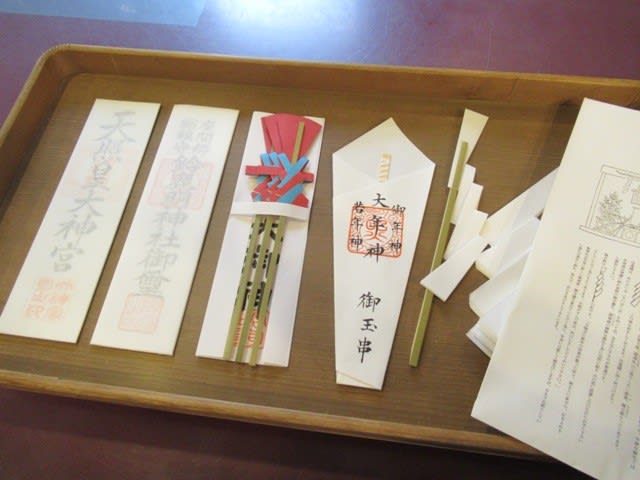

・内 容

○神社のことを学ぶ ○バスにて近隣神社への参拝

○禊(みそぎ)の体験 ○お守り作り ○神話の語り部

○白衣(はくい)、白袴(はっこ)を着てのお参り

*都合により内容を変更する場合があります。

・持ち物

○洗面用具、歯ブラシ、タオル ○バスタオル

○パジャマ ○防寒着

○着替え(服装は普段着で構いません) ○雨ガッパ

○折りたたみ傘

○小さいかばん(バスでの移動時に荷物を入れるもの)

○筆記用具 ○白の靴下2足

○白のトレーナー(白衣を着る際に使用します)

○酔い止めのお薬(乗り物酔いをしやすいお子様はご用意下さい)

○保険証のコピー

・応募方法

必要事項を添付の申込書に記載いただき、下記応募先にFAXもしくはメールにてお申し込み下さい。

①申込児童氏名(ふりがな)・性別 ②生年月日 ③学校名・学年

④保護者氏名 ⑤郵便番号・住所 ⑥連絡先(ご自宅と携帯電話)

⑦メールアドレス ⑧申込児童身長・足のサイズ

*応募結果、また詳細の内容につきましては、2月末日までにお知らせします。

・参加費

1人 5,000円(宿泊費・食費・保険料を含む) 当日お預かり致します。

・応募先 日枝神社

〒211-0002 神奈川県川崎市中原区

上丸子山王町1-1455

電話番号 044-422―3271

FAX番号 044-422-6711

メールアドレス:nobumitihie@yahoo.co.jp

・担当 神奈川県神道青年会 山本喜道(のぶみち)

(日枝神社 禰宜)

神奈川県神道青年会(県内神社の若手神職の会)の会員が責任を持って子供達のお世話を致します。

*頂いた個人情報は、子供体験学習以外で使用しません。

*行程は都合により変更になる場合がございます。

*アレルギー(食べ物、ぜんそくなど)・持病をお持ちのお子様は受け入れることができません。ご注意下さい。

*子供達は1泊2日の傷害保険に加入致します。

*1泊2日の体験学習には看護師が常駐します。

*宿泊時には神社参集殿で羽毛布団を用意して就寝いただきます。

*行程の中でマイクロバスでの移動がございます。乗り物酔いをしやすい子供は酔い止めのお薬を各自ご用意下さい。また青年会員にその旨お伝え下さい。

*不要なものは持ち込まないようにお願い致します。(携帯ゲーム機など)

お金やスマートフォンなどの貴重品は当日の受付時にこちらでお預かり致しますのでお申し出下さい。

なお、ご不明な点は、上記応募先電話番号にお問い合わせ下さい。

[主催] 神奈川県神道青年会 [後援] 神奈川県神社庁