箱根登山鉄道「彫刻の森」駅下車、徒歩2分。

四季折々の雄大な自然が楽しめる箱根彫刻の森美術館は

その自然を生かして1969年(昭和44年)に開館した国内で初めての野外美術館だ。

入場料は大人1,600円。

施設のガイドマップ。

緑豊かな庭園に、近・現代を代表する彫刻家の名作約120点が常設展示されている。

また、ピカソ館をはじめとする4つの室内展示場や

子どもたちが体験できる作品、天然温泉の足湯もあり、

心豊かな憩いのひとときを過ごすことができる素敵な所だ。

チケットを買ってエントランスを入るとエスカレーターに乗って屋外展示場へ向かう。

最後に暗いトンネルを抜けると目の前に沢山の彫刻作品が飛び込んでくる。

実は今まで、当美術館に来るチャンスがなくて初めての訪問になる。

トンネルの中を歩いているとワクワクドキドキするなにかを感じた。

はじめに目にしたのもが、この箱根の山々の自然の中に点在している彫刻。

しかも右端に見える彫刻は有名なものだ。

この屋外美術館は真ん中の茶色の箱の先まで続いている広大なものだ。

この有名な彫刻は1909年作

エミール・アントワーヌ・ブールデル(フランス1861-1929)の「弓をひくヘラクレス」。

この金と銀の不思議な作品は土田隆生(1943~)の「眩驚一V」1990年。

円形広場という一等地にある。

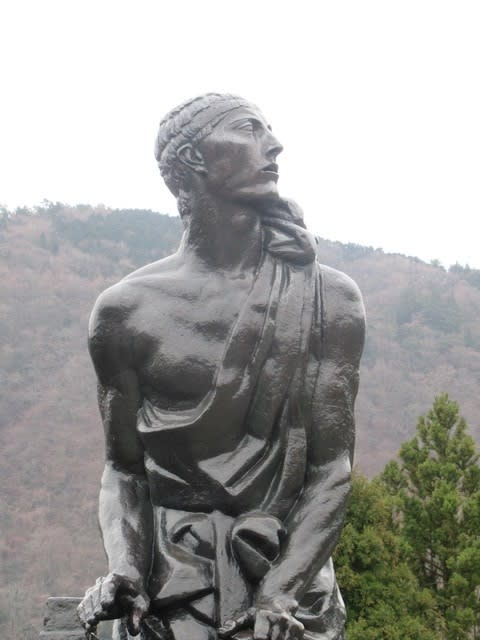

これも著名な作者の作品。

アリスティド・マイヨール(フランス 1861~1944)の「とらわれのアクション」1906年。

画家として活躍していたマイヨールが彫刻に転じたのは40歳を過ぎてからのことだった。

彼のつくる女性像は鋭く突起した部分がなく、丸みのある形の連続である。

岡本太郎の作品「樹人」 1971年 強化プラスチック。

1929年の渡仏後、岡本は次第に純粋抽象の世界から離れ、シュルレアリスムに出会う。

1940年フランスからの帰国後、彼は戦後いち早く対極主義を唱え、

理論面でも日本の前衛芸術をリードしてきた。

「芸術は爆発だ」という彼の言葉はあまりにも有名。

この「樹人」も自由奔放に増殖し続けていくようなダイナミックな生命力に溢れている。

イタリアの彫刻家ジャコモ・マンズーの作品「衣を脱ぐ(大)」。

その後には「死の扉」習作12点を常時展示しているマンズールームがある。

「嘆きの天使」1986年作。

フランソワーザビエとクロード・ラランヌ(仏)夫妻の作品。

「生活が芸術の中にあるように、芸術は生活の中になければなりません」

という2人の理想から生まれてくるもの。

カール・ミレス(スウェーデン アメリカ)の作品「人とペガサス」1949年。

遠くから見ると人がまるで浮いて飛んでいるようで瞬間足が止まって空を見上げてしまう。

「自由」「勝利」「力」「雄弁」この寓意的な4体の像は、アルゼンチン建国の父、

アルヴェアル将軍騎馬像の高い台座の四隅を飾っているのもである。

ブールデルは同国政府の委嘱により第一次世界大戦中にこの壮大な記念像を製作した。

彫刻の本質に立脚する的確で簡清な表現は重厚な存在感を生み、

ロダンに次ぐ彫刻の新時代をひらいたブールデルの天才を如実にものがたっている。

多田美波(1924-2014年)の作品「極」1979年。

第一回ヘンリー・ムア大賞を受賞している。

ライナー・クリスター(ドイツ)(1935~2002)の作品「大きな手」1973年、アルミニウム製。

サンティアゴ・デ・サンティアゴ・エルナンデス(スペイン)(1925~)の

作品「抱擁」1986年作。

この像を拭き掃除しているスタッフと2人の男女像が相まって

何か一つのドラマのストーリーが流れているように見え、しばし見続けてしまった。

こんもりした丘の上には様々な彫刻が点在して、不思議な光景を作っている。

そしてこの光景が心地良いのはやはり芸術作品だからだろう。

そのうちの一つがフランシスコ・ズニガ(コスタリカ)(1912~1998)作の「海辺の人々」1984年。

この像のセンターは見た瞬間、相撲取りに見えてしまった。

丘の上のもう一つはオシップ・ザッキン(ロシア-フランス)(1890~1967)作の「住まい」1960年。

なるほど、これが住まいねー?

アギュスタン・カルデナス(キューバ)(1927~2001)作の「休憩する女」1976年。

益々、題名と作品が結びつかない。

井上武吉の作品「my sky hole 84 HAKONE」。

天に伸びる4本の柱から球体がぶら下がっている。

様々なものを映し出す空の穴は無限の世界を作り上げる。

この作品は他にない動的なものがあり、

しばし歩む足が止まってしまう程のインパクトがあった。

この作品はどなたもが記憶があると思う、有名な名作品です。

北村西望の作「将軍の孫」。

長崎平和公園の平和記念像は氏の作品で、氏は1958年に文化勲章を授与している。

アルナルド・ポモドーロの作品「球体をもった球体」。

歯型のような割れ目と噛まれたような内部は、

滑らかな表皮と対照的な様態を見せ、見る者を驚かせる。

ジュリアーノ・ヴァンジ作の「偉大なる物語」。

総重量25トンを超えるイタリア・カラーラ産の大理石に彫られた群像。

人間の存在とその意味、とくに男の人生をあらわしている。

後藤良二作の「交叉する空間構造」。

黒い男性像と赤い女性像が各72体、お互いに手足をつなぎ連なっている。

炭素原子を人体に置き換えダイアモンドの分子構造を表している。

人間の連帯が生みだす若々しいエネルギーを感じさせてくれる作品だ。

違った方向から見た丘の上の作品群。

緑豊かな庭園の野外美術館の素晴らしさが伝われば幸いです。

カール・ミレスの作品「神の手」。

この作品は大自然の中で見る場所・場所によって表情を変える不思議な作品だ。

手の指の上で何かを訴えているような人の像はまるで生きているようだ。

バリー・フラナガンの「ボクシングをする2匹のうさぎ」。

2匹のうさぎが戯れているようで躍動感が伝わってきて楽しい。

広いウッドデッキと数本の杉の木の中にある大きな大きなベンチが2つ。

よく見ると卵の目玉焼きが2つ。

なんてユニークな発想だろう。

硬くなった頭にガツンと衝撃を与えられた。

星形を角度を変えて重ねた図形の迷路「星の庭」。

中に入って空を見上げるとまた違う印象を持つらしい。

山本信・作の「ハイッ」(Hey!)1992年。

コミカルな姿といい、色使いといい、見ていると心が和む作品だ。

あの有名なジョアンミロ(1893-1983)の作品「人物」1972年。

これは、ひと目見てミロだとわかる。

堀内紀子・作「ネットの森」。

おくりもの、未知のポケット2、手染めナイロン組紐、手鉤編。

この作品は建築設計、構造設計の方々、そして外国企業の共同作品だ。

作品の中を登ったり、跳ねたり、ボールに乗ったり。

色彩と造形をからだ全体で感じられる体験型アート作品だ。

オシップ・ザッキン(ロシア-フランス)(1890-1967)の作品「山野を歩くヴァン・ゴッホ」1956年。

小さな子供が真剣にレンズを向けている姿が印象的だ。

ピカソ館。

ここではパブロ・ピカソの陶芸を中心に絵画や彫刻、タピスリー、

ジェマイユ、金銀オブジェなどの多彩な技法の作品を展示している。

特にピカソのあまり見ることができない青の時代の作品がとても新鮮でインパクトを感じた。

この館の大きなアールで白一色に黒字でPICASSOの意匠デザイン。

まさにシンプル イズ ベストの建物だ。

フェルナン・レジェ(フランス)(1881-1955)の作品「歩く花」(1952)ブロンズ塗料。

20世紀前半に活躍した画家レジェは晩年に建築との共同製作を目的とするモニュメントを手がけた。

躍動感あふれるこの作品は太陽に向かって勢いよく前進しているかのように見える。

レジェの作品の所から次のエリアに向かう道中の風景。

整備された自然の中に芸術が点在していて素晴らしい野外美術館だ。

この辺は人体彫刻の集まるエリアで、この作品はイタリア現代彫刻の代表的作家

エミリオ・グレコの作品「水浴びをする女」。

山々をバックに思い切り背伸びした姿は何とも爽快だ。

そういえばこの像を見て頭に浮かんだのが埼玉県立近代美術館のある

北浦和公園のメインアプローチの所に圧倒的存在を示している

エミリオ・グレコ作の「ゆあみ」だ。

姿はそっくりだ。

岡本寛、ルクムエナ・センダ作「妖精たちのチャペル」2005年。

総合プロデューサーは桂由美、監修はアートアソシエイションジャパン瀬戸本淳建築研究室。

ステンレススチール、フロートガラス、高透過フロートガラスでできている。

さすが温泉処の箱根、源泉かけ流し足湯でホッと一息。

ここが彫刻の森美術館の一番奥にあたる。

ガブリエル・ロアール作「幸せをよぶシンフォニー彫刻」。

高さ18メートルの幻想的なステンドグラスの棟の上からは、美術館全体と箱根の山々が見渡せる。

それにしても、ここ彫刻の森美術館は本当に様々な要素が盛り込まれていて、

入館前の想像をはるかに超える刺激性があって、この段階で頭がパンクして、

なかば恍惚状態になっていた。

ここはすごい所だ。

ロバート・マンゴールド(アメリカ)1930-作。

「風の歌V」1989、ステンレススティール塗料。

6色に塗り分けられた48枚のステンレス製の翼。

金属製の翼が風を受けて軽やかに回転する。

この辺りは巨匠ヘンリー・ムーア(イギリス)(1898-1986)の作品が沢山並べられていた。

「ふたつに分けられた横たわる像・ポインツ」「ファミリー・グループ」

「ふたつに分けられた横たわる像No1」「母と子・台座」「大きな糸つむぎの形」。

背景に咲いているのは河津桜(3月7日撮影)。

次のエリア、緑陰広場に来て、また強烈なインパクトある彫刻が現れた。

ニキ・ド・サン・ファール(フランス)(1930-2002)の作品「ミス・ブラック・パワー」1968。

ポリエステル樹脂とポリウレタン塗料。

妊娠した友人の日ごとに大きくなっていくお腹に発想を得たという。

その堂々たる様が全ての女性を讃えている。

猪熊弦一郎(1902-1993)作「音の世界」1979。

アントニー・ゴームリー作「密着Ⅲ」。

手足を思い切り伸ばし、大地にまさに密着しようとしている姿。

作者自身の体の型を取って作った。

鉄の塊が自重で地球の芯に引きつけられる姿は私たちも地球の一部であることを強く感じさせる。

緑陰広場、その先の幸せをよぶシンフォニー彫刻を見渡せる所からパチリ。

自然の樹木の中に彫刻が散存しているのがわかる。

伊藤隆道(1939~)の作品「16本の回転する曲がった棒」1969。

この作品は電気を使い、モーターで回っている。

ステンレスの曲がった棒は単純な動きを繰り返しているのに、

光を反射させながら空や周りの風景を写しこみ、くねくねとうなっているように見える。

今度は帰路のコースから見た芝の丘の彫刻作品群。

この芝が緑に変わるとこの風景も一変するのだろう。

人に聞いた話では夜のライトアップ見学イベントもやっているとか。

時期や時を変えて改めて訪れてみたいものだ。

これが本館ギャラリー。

コンクリート打放し壁に張りつけた作品はジャン・デュビュッフェ(フランス)1901~1985作の

「アルボレサンス」(1971~80)、エポキシ樹脂とポリウレタン塗料製。

ジュリアーノ・ヴァンジ(イタリア)1931~の作品「追憶」2004、花崗岩。

いよっ!最後に大物が出てきた。

オーギュスト・ロダン(フランス)(1840-1917)作の「バルザック」1891-98。

「考える人」の作者ロダンは生命感溢れる表現で彫刻界に近代化をもたらした。

文豪バルザックの苦悩する内面性を深夜に想いを練るガウン姿で表現している。

本館ギャラリーで行われていた名作コレクション。

隣りの新館にはミュージアムグッズ、アート雑貨などが売られている

ショッピングモール、2つのレストランなどがある。

約1時間半の駆け足の鑑賞。

入館前までは軽い気持ちで入ったが、途中から彫刻芸術と箱根の自然のコラボに圧倒され、

大いに芸術的精神が満たされた幸せな時間を過ごすことができた。

次の機会はゆったりとした日程でじっくり堪能したいと思いながら、出口のトンネルに向かった。

このトンネルも気のせいか芸術的トンネルに見えてしまった。

ということで興奮した時を過ごし写真もなんと216枚も撮ってしまった。

そのうちの100枚弱をアップ。

自分の記憶では約2,400件ほどのブログ内で過去最大のブログになったのかもしれません。