城南宮から見た京セラ(株)の本社ビル。

世界に冠たる京セラの本社は京都市伏見区にあるが他にも京都市内には著名な大会社の本社が沢山ある。

任天堂(株)、(株)ワコール、(株)島津製作所、オムロン(株)、(株)堀場製作所、

日本電産(株)、村田製作所(長岡京市)などである。

あの狭いエリアにこのビックカンパニーの数の多さ、なぜだろう?

すごいですネー。

藤森神社で見かけた自販機

さずが勝運の神社。

必勝祈願の白馬が走っている。

京都中華の名店のひとつ祇園の路地に入って突き当りにあった「盛京亭」さんが

なぜか閉店してしまったとのこと。

名物のかやくご飯を一度食べてみたかった。

(2022-4-14番外編384参照)

創業300年近くの京菓子店そして葛切りで有名な「鍵善良房」さん。

古色蒼然として店に入ると左右には鍵善の歴史を見てきた重厚な家具がデンと置かれている。

(2021-5-13付パート5参照)

この鍵善さんの隣りのビル、井澤ビル5階に入居していた

創作フレンチ「祇園呂色(ろいろ)」(2021-8-6付参照)も閉店したようだ。

このコロナ禍で京都の飲食店もさぞ大変な時を過ごしたのだろうとこの看板を見て思った。

黄昏時の祇園花見小路はこの写真を見てもだいぶ人が戻ってきたのがわかる。

弁柄色の壁で有名な祇園のシンボル「一力茶屋」には縁あって

今年6月に宴席を持つ予定でその時詳細にアップするつもりです。

乞うご期待を!

時間調整もありゆっくりと花見小路を散策するとかなりの変化にビックリ。

外観は祇園の和の雰囲気は残しつつもお茶屋(お店)の中はまったく今風でお洒落。

チョコの「LADUREE」さん、デニッシュパンの「グランマーブル」さん、

洋菓子の「ぎをんさかい」に変身している。

これも時代の流れか!

今年いよいよ耐震工事が完了して祇園甲部歌舞練場が完成柿落し公演として

第149回都をどりが4月1日(日)から1ヶ月間実施される。

昨年南座にて華やかな都をどりは見ることができた(2022-5-25付参照)が

TVでもドキュメンタリーで放送されていた歌舞練場は是非一度見学してみたいものだ。

「よ-いや、サァー」

こちらは京都五花街合同公演の「早春夢舞台」のポスター。

2月26日(日)南座で行われた。

ちなみに五花街とは祇園甲部、宮川町、先斗町、祇園東、

そして後日詳しくアップ予定の上七軒の花街を総称して呼んでいる。

その工事で最後の追い込み中の歌舞練場と弥栄会館を全面改修して建設中の帝国ホテルの現場。

2枚目写真の生コン車奥に見える唐破風の屋根の建物が祇園甲部歌舞練場だ。

ここ数年、京都に来ると新幹線の窓越しに気になっていた大工事現場がある。

これは京都市立美術大学(京都芸大)と京都市立美術工芸高校(現銅駝美工)新築工事の現場風景。

設計は(株)内藤建築事務所、施工は(株)竹中工務店だ。

他でも見たが京都では「京都市建築物環境配慮性能表示」が実施されている。

このプロジェクトにはスミダマンの知人も一時参加していて、

このエリアの地権者が京都の長い歴史を背負っていて一筋縄ではいかないと言っていた。

その配慮からか、通常の現場ではほとんど見ない

「暴力団等排除宣言 不当要求断固拒否」の看板が仮囲いに貼られていた。

この現場の前面道路に丁寧な内容の交通標識を発見。

この道は下り坂と上り坂(9%の傾斜度)になっていて追突が多く発生しているのだろう。

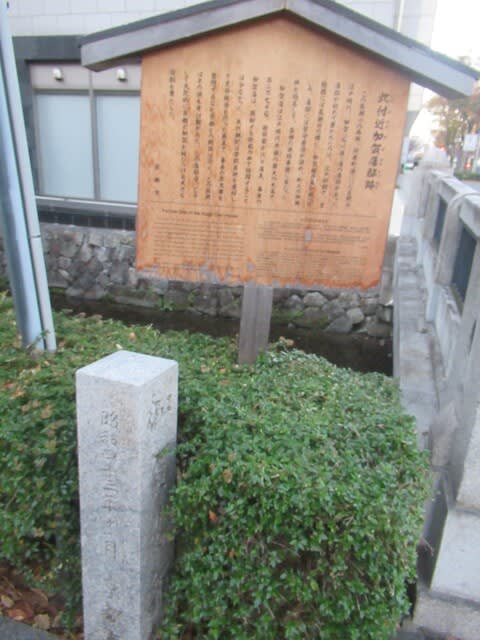

慶長19年(1614年)角倉了以によって開かれた京都の中心部と伏見港を結ぶ運河「高瀬川」の記念碑。

1200年の歴史の塊、京都には街を歩くとこのような記念碑が至るところにあって本当に楽しい。

まちなか再発見「下京ぶらり見て歩き」

新日吉神宮(東山区)の祭礼に合わせて崇仁地区から

曳き出される祭屋台の「崇仁船鉾」がビルの一角に納められていた。

明治28年2月1日、日本最初の電気鉄道はこの地(京都駅近く)が発祥の地。