室町時代、室町幕府の足利将軍家によって制定された「京都五山」。

その中で最も高い格式の”別格”に定められた京都および日本の禅宗を代表する寺院・南禅寺。

そんな南禅寺の中門をくぐって最初に現れるのが、ここ天授庵。

その庭園の全景です。

天授庵は南禅寺の塔頭(たっちゅう)寺院で紅葉の名所としても人気があり、その季節はライトアップされ、長蛇の列が出来る。

あの有名なJR東海のポスター「そうだ京都行こう」にも成ったことがある。

創建は南北朝時代はじめの1339年(暦応2年)南禅寺の開山・大明国師こと無関普門禅師をまつるための寺院として、時の南禅寺の住持(15世)、

虎関師練が光厳天皇の勅許の下で建立した。

しかし、その後の南禅寺大火や応仁の乱で焼失。

その後しばらく荒廃した状態だったものの、桃山時代に入り茶人としても有名な戦国大名・細川藤孝(細川幽斎)の援助を受けた僧・雲岳霊圭(幽斎の血縁)により再興された。

当庵には細川幽斎が再興した寺院のモダンなデザインの枯山水庭園と南北朝時代の池泉回遊式庭園がある。

本堂前庭(東庭)は枯山水で正門より本堂に至る幾何学的な石畳を軸として配するに数の石と白沙を以てし、之れに緑苔を添えたものである。

スミダマングループがこの庭に立った時は来訪は誰もおらず、この素晴しい「青もみじ」を独りじめ状態。

その上動画を見れば聞こえてくる僧侶の読経の響きと合いまって感動的な時が流れた。

(本堂で法事が行なわれていた。)

書院南庭は庭園の根本的構想或いは設計とも言ふべき地割の上から見ると明らかに鎌倉末期から南北朝時代の特色を備えている。

特に中央の出島にそれが顕著である。

即ち書院側より長下な出島を作り、向い側からやや小さい出島を配し、之等をさながら巴形に組み合わせることによって

東西大小の二池を区切って居る処、又大小の出島を作り池庭の汀の線に多く変化を見立て居る。

書院南庭を先に進むとところどころ苔むした自然の中に竹林が現われる。

本当に京都は竹林がよく似合う。

緑いっぱいのお庭に池と飛石、そしてさりげなく咲くかきつばたの美しい姿。

もう絵画の世界です。

静寂につつまれた庫裏の中は立ち入り禁止

スミダマンはどのお寺の庫裏もその軸組で組み立てられた空間を見ると魅了されてしまう。

そんな庫裏の先の書院本堂の窓枠の先の青もみじをズームで撮った一枚。

これも完璧に絵画そのものです。

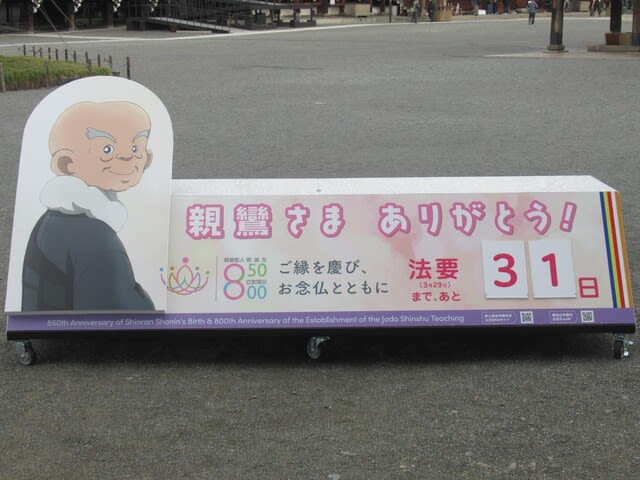

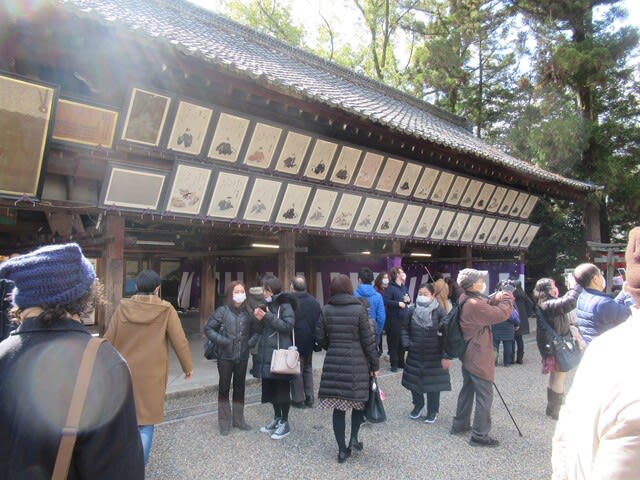

庫裏の壁に貼られた各種ポスター。