今宮神社楼門から撮った前面道路(今宮門前通り)の風景。

当神社は北区紫野今宮町にあり、比較的静かなエリアにある。

京都市北区・上京区において大きな氏子区域を持っているそうだ。

左側の先には大徳寺がある。

この朱塗りの楼門は大正15年の建立で国登録有形文化財となっている。

この地には延暦13年(794年)の平安遷都以前から

疫神スサノオを祀る社(現・摂社疫神社)があったとされる。

平安遷都後にはしばしば疫病や災厄が起こり、

神泉苑、上御霊神社、下御霊神社、八坂神社などで疫病を鎮めるための御霊会が営まれたという。

広い境内には拝殿、神楽殿など様々な建物が点在し、又、他の神社にはあまりない

「唐崎の松」と言われる松林が境内の真ん中にあり一種独特のホットする安らぎの雰囲気を作り上げている。

当神社は疫病鎮めのため一条天皇は正暦5年(994)に疫病をひとたび船岡の上へと奉安して

御霊会を修せられ、長保3年(1001)には新たに三神を祀る神殿を現在地に造営して、再び御霊会を営まれた。

今宮の名は、この新しい宮に由来している。

こちらが明治35年に再建された本殿・幣殿本殿。

当神社は大己貴命・事代主命・奇稲田姫命

三柱を祀る神社であり、鎮疫の神として信仰が厚い所だ。

正にコロナ退散にはピッタリの神社だ。

この方々は旅行者の人かもしれないが、総じて京都の人々は信仰心が厚いと旅をして実感している。

それは小さい子供の頃から地蔵盆をはじめ8月の送り火など

様々な神事が各所いたる所で一年中行なわれている街で生活をしていると

自ずと自然に身についてしまうのではないか。

当神社は別名「玉の輿(たまのこし)神社」とも呼ばれている。

西陣の八百屋に生まれた「お玉」が江戸幕府第3代将軍徳川家光の側室となり、

5代将軍綱吉の生母・桂昌院として従一位となった。

このことが「玉の輿」ということわざの由来になったとの説がある。

桂昌院は京都の寺社の復興に力を注いだが、今宮社に対する崇敬と西陣に対する愛郷の念が非常に強かったという。

丁度旅をした時期は七五三のお参りの時期で種々の神社でこのような光景を目にしたが、

今宮社でもほほえましい光景に思わずシャッターを押してしまった。

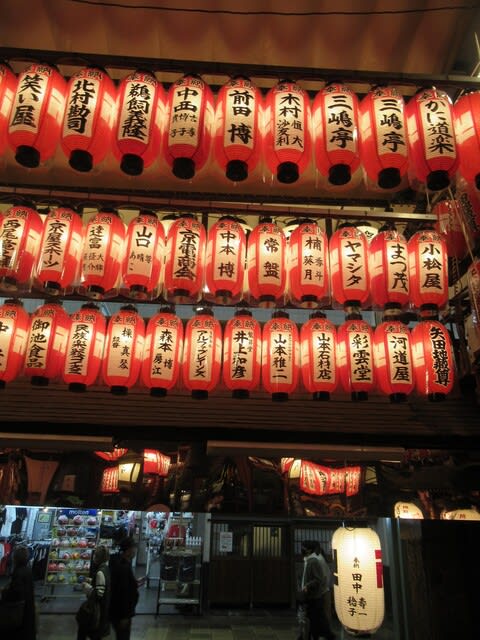

明治14年に再建された東門を出ると門前参道に有名な「あぶり餅」屋2軒の店が建っている。

ここから見ても大変な人混みだ。

あぶり餅は祭事で用いられる竹や供え餅を参拝する人々に厄除けとして提供したのが始まりとされる。

東門から見て左側が「一文字屋和輔(いちもんじやわすけ)」と右側が「かざりや」の2軒の店が建つ。

一文字和輔は1000年の、かざりやは江戸時代初期の創業と伝わる。

親指大にちぎった餅にきな粉をまぶし、竹串に刺したものを備長炭であぶって、白味噌のたれをかける。

2軒とも販売は店頭に限定している。

定休日も同じだが白味噌は2軒で異なるものを用いている。

向かい合った2軒はそれぞれひいきが付いていてどちらも繁盛して、

お互いの商売を牽制するような素振りはまったく見せていないそうだ。

しかしながら「本家」「元祖」「正本家」「根本」などの字が双方の店に踊っている。

内と外では様子が異なるのも京都らしい。

尚この日は残念ながらこの長蛇の列を見て食べることをあきらめた。

また次回のおたのしみが一つ増えました。