会津鶴ヶ城の案内図。

左側には鶴ヶ城歴代領主とその家紋が書かれ、その変遷がわかる。

1384年(至徳元年)華名家東黒川城を建てる。

1589年(天正17年)伊達政宗が会津に入る。

1590年(天正18年)蒲生氏郷が会津藩主として黒川城に入る。

1598年(慶長3年)上杉景勝が入り120万石となる。

1601年(慶長6年)上杉景勝が米沢に転じ蒲生氏郷の子・秀行が会津に入る。

1627年(寛永4年)伊予松山より加藤嘉明が会津に、天守閣を五層に改める。

1642年(寛永20年)三代将軍家光の弟・保科正之が最上から23万石で入封。

1862年(文久2年)松平容保京都守護職に命じられる。

1868年(慶応4年)戊辰戦争1ヶ月龍城の末、開城。

西出丸駐車場に車を置き、梅坂のダラダラ坂を登り、

観光案内所管理事務の前を通って鶴ヶ城天守閣へ。

会津は盆地の為とにかく暑い。

幕末の戊辰戦争で約1ヶ月に及ぶ戦いが鶴ヶ城中心に行われた。

鶴ヶ城は砲弾にさらされ傷つき荒れ果てた。

戊辰戦争後、天守閣は政府の命令により取り壊された。

市民の願いが叶い、天守閣が復元されたのは昭和40年のことであります。

再建された天守閣内は郷土博物館として会津の歴史や文化を紹介している。

一層は鶴ヶ城の歴史と会津の遺産。

二層は領主の変遷と国づくり、会津を治めた歴代城主。

三層は幕末の動乱と会津、戊辰戦争や白虎隊など幕末期を中心に紹介。

四層は会津のゆかりの先人たち、明治に生きた会津人。

五層は城下町展望、雄大な会津の景色と城下町を一望。

又、天守閣の屋根瓦を2011年に赤瓦に葺き替え、

他の城とは全体を見ると趣が違って見える。

尚、今回は天守閣には登りませんでした。

天守閣の一角にはかなりの古木桜があった。

さぞ春の桜の季節は天守閣と相まって

この一帯は華やいだ風景になっている事だろう。

この石垣は鶴ヶ城の大手門の渡り櫓などへ

簡単に昇り降りができるように造られている。

V字型に造られており「武者走り」とも呼ばれ、

鶴ヶ城の石垣の特色の一つになっている。

天守閣方向から茶室・麟閣の方面を撮った一枚。

芝生の庭が広々としてよく整備された気持ちの良い空間だ。

茶室・麟閣は千利休の子・千少庵が建てたと言われる茶室で、

蒲生時代の創建の伝承をもち、

武家茶道の様式を備えた茶室として珍しい建物です。

明治7年に若松城解体の際、城下に移築され保存されていましたが

平成2年に元の場所である鶴ヶ城内に移築復元された。

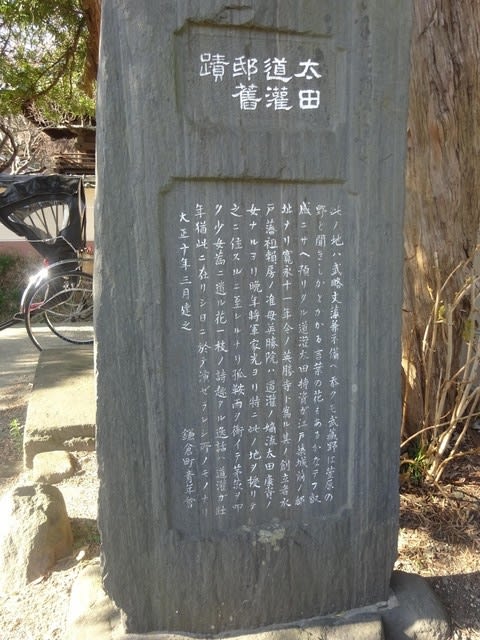

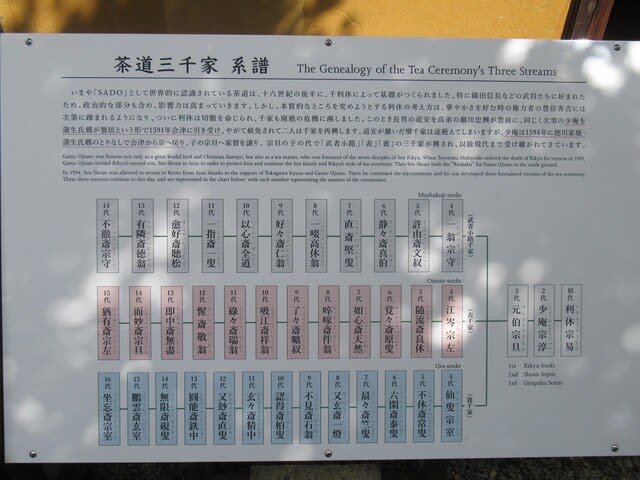

天正19年、千利休は豊臣秀吉の怒りにふれ、死を命じられた。

この時、千利休の茶道が途絶えることを惜しんだ

会津の領主、蒲生氏郷は利久の子の小庵を会津に匿い、

豊臣秀吉に「千家復興」を願い出た。

この結果、武者小路千家、表千家、裏千家の

三千家が興され現在に伝えられている。

戊辰戦争後は茶人・森川義兵衛宅で大切に保存され、

平成2年会津若松市市制90周年を記念して、

この麟閣を元の場所へ移築復元し後世に伝えるものとした。

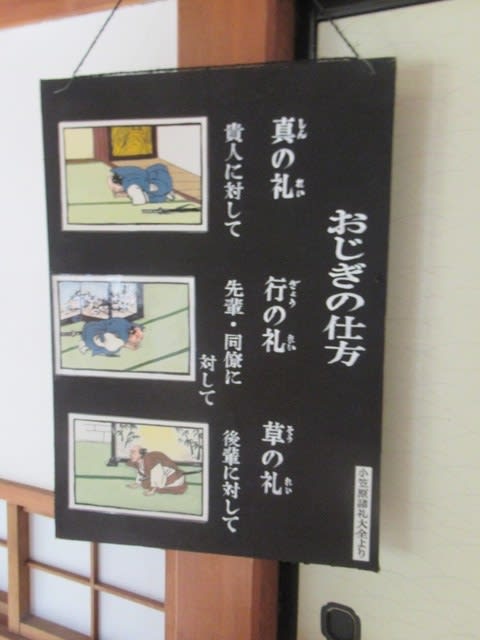

茶会に先立って客が連客と待ち合せたり、身支度を整えて

席入りの準備をするための場所で寄付という。

客が露地入りして亭主の迎えを待ったり、中立ちの際に一旦露地に出て、

後の席入りの合図を待つ場所である腰掛待合。

内路地の出入口に設けられた門で、高さが低く抑えられ、

茶室のにじり口も同様、潜りの意味が込められている。

露地にある水場のことで、つくばいという。

客は手水鉢で手を洗い、口をすすいで席に入る。

この手水鉢は鶴ヶ城の遺構を活かしたものだそうだ。

茶室・麟閣は本丸御殿の最端部にあり、

特別な客を招き入れることを意味している。

現在は数寄屋座敷の一部である鎖の間と

三畳台目を中心として茶室のみが復元されている。

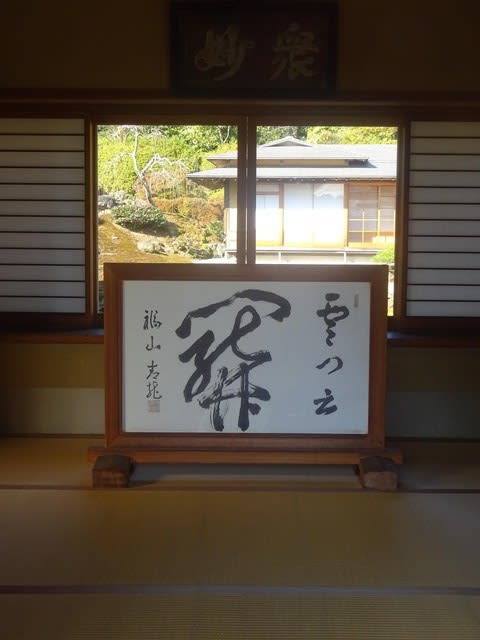

茶室の床柱は千少庵が削ったと伝えられ、

表千家ご当主の扁額が二つ掲げられている。

「にじり口」と言って茶室特有の出入口。

頭を下げ体を縮めないと入れない小さな入口とすることで

平等の精神をあらわしている。

麟閣では小庵を偲びながらお抹茶を楽しむことができる。

饅頭付で一服600円。

武者小路千家ご当主の扁額がかかげられている裏門。

ここは本丸唯一の高桜建築「御三階」があった。

藩主の御休息の間のすぐ背後に位置し、限られた人しか近づけなかった。

会津若松市としては将来再び往時のような姿で

よみがえらせる事も検討しているとのこと。

鶴ヶ城は戊辰戦争の後、解体されたことが強いイメージとして残っているが

前述した城の歴史通り、ここも二の丸、三の丸など立派な城郭を巡らせ、

そして堀もしっかりと造られている。