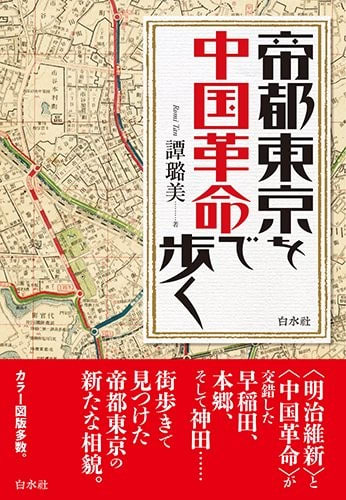

譚璐美『帝都東京を中国革命で歩く』(白水社、2016年)を読む。

かつて清国から日本に多数の留学生が来ていた時代があった。欧米への留学がうまくいかなかったからでもあるが、日本がアジアの中でいち早く近代化を進めたからでもあった。日清戦争に敗れたのはそれが理由だと見なしたからであり、また、自国はいまだ列強にやられ続けていた。

それは最初から矛盾をはらんでいた。いずれは日本も自国への侵略を強めてくることは明らかだったし、実際にそうなった。清国打倒は同床異夢なのだった。

しかしいずれにせよ、その特殊な一時期、日本は中国革命の後背地となっていた。辛亥革命も、また袁世凱を相手にした第二革命も。(大島渚『アジアの曙』はこのあたりの時期を描いている。)

本書には、魯迅、孫文、黄興、周恩来、秋瑾といった面々が、若い頃、東京に住んだときの様子が書かれている。革命に成功したときには東京でも肩で風を切るように歩いていたというし、日本が中国を侵略しはじめると抗議のため自国に戻ったりもしている。夢、先の見えない恐ろしさ、怒り、そんなものが混ざりあった雰囲気だったのだろうか。頭山満、宮崎滔天ら日本のアジア主義者も共鳴していたようだ。

興味深いというべきか、やはりというべきか、そのような社会でのリベラルな日本人であっても、中国を下にみくだすパターナリズムが既にあった。講道館柔道の嘉納治五郎は、中国人留学生も受け入れる学校を開いた教育者でもあったが、かれは中国人留学生との議論で激昂してこう言い放ったという。1902年のことである。その後の傀儡国家を通じた侵略と支配の道はもう敷かれていたということか。

「中国の国体は、「支那人種」が「満州人種」の下に屈服することで成り立っており、この名分にはずれてはならぬのである。ゆえに、「支那人種」の教育は、「満州人種」に服従することをその要義とする……この(支那人種の)民族性は長い間にできあがってしまったものなのだ。」

●参照

岡本隆司『袁世凱』

菊池秀明『ラストエンペラーと近代中国』

ジャッキー・チェン+チャン・リー『1911』、丁蔭楠『孫文』(辛亥革命)

大島渚『アジアの曙』(第二革命)

尾崎秀樹『評伝 山中峯太郎 夢いまだ成らず』(第二革命)

武田泰淳『秋風秋雨人を愁殺す』(秋瑾)

汪暉『世界史のなかの中国』

汪暉『世界史のなかの中国』(2)

中塚明・井上勝生・朴孟洙『東学農民戦争と日本』

井上勝生『明治日本の植民地支配』

玉居子精宏『大川周明 アジア独立の夢』

満州の妖怪どもが悪夢のあと 島田俊彦『関東軍』、小林英夫『満鉄調査部』

森島守人『陰謀・暗殺・軍刀』

大城立裕『朝、上海に立ちつくす』(東亜同文書院)