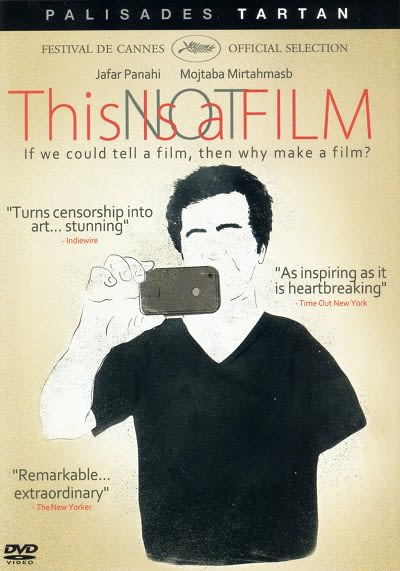

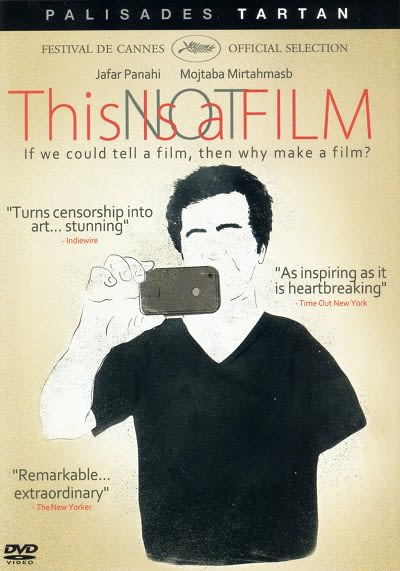

ジャファール・パナヒ『これは映画ではない』(2011年)のDVDを入手した。

パナヒは、2010年、イランの現在のアフマディネジャド政権に拘束され、20年間映画を作ってはならないとの命令をくだされた。

インタビューを受けてはならない、映画をつくってはならない、脚本を書いてはならない。ならば、以前に書いた脚本を読み、演じるのならよいだろう?―――というわけで、軟禁されている自宅内で、映画のコンセプトを説明し、朝食を食べ、ペットのイグアナ(!)と遊び、携帯で食べ物の調達や自らの減刑に向けた働きかけなどの連絡を行ったり。

ときおり無力感や焦燥感をのぞかせるものの、パナヒは笑みさえも浮かべ、泰然としている。その挙句に、この「映画ではない」、ひきこもりの映画である。それはひたすらにユーモラスである。

パナヒ、恐るべし。わたしもくだらぬことで鬱々としている場合ではないね(関係ないが)。

映画のなかで、パナヒは、作ろうとしてイラン当局の許可が下りなかった映画のコンセプトについて語る。最初は、イラン・イラク戦争の最終日、故郷に帰る人びとを描く映画。次に、街の大学に行きたいのを阻止するために、若い女性が狭い部屋に拘束されるという映画。

パナヒは映画のことしか語らないが、2009年のイラン大統領選において、対抗馬のムサビ候補を応援した咎もあった(選挙自体は不正だったと評価されている)。その上にイランの現実を国内・国外に示す映画を作ろうとするパナヒは、アフマディネジャドにとって気に入らない存在であったのだろう。同様に、イランの映画作家バフマン・ゴバディも、イランに帰国できないでいる。

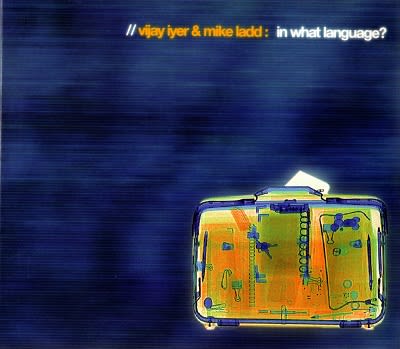

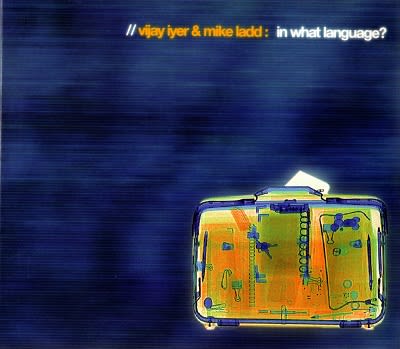

ところで、ヴィジェイ・アイヤー+マイク・ラッド『In What Language?』(PI Recordings、2003年)という、パナヒをめぐる事件を契機に吹き込まれたアルバムがある。

Vijay Iyer (p, key, electronics, all compositions)

Mike Ladd (voice, electronics, all lyrics)

Latasha N. Mevada Diggs (voice, electronics)

Allison Easter (voice)

Ajay Naidu (voice)

Ambrose Akinmusire (tp)

Rudresh Mahanthappa (as)

Dana Leong (cello, tb, flh)

Liberty Ellman (g)

Stephan Crump (b)

Trevor Holder (ds)

一言でいえば、ジャズ、ヒップホップ、ポエトリー・リーディングの融合セッションである。

「In What Language?」とは何か。ジャファール・パナヒは、2001年の春、香港の映画祭への出席後、ニューヨークのJFK国際空港でブエノスアイレス行きの便に乗り換えようとしていたところ、特段の理由なく拘束され、手錠をかけられ、香港に送り返された。パナヒは、乗客たちに、こう説明したかったのだという。「わたしは泥棒ではない!わたしは人殺しではない!・・・わたしはただのイラン人、映画作家だ。しかし、これを言うには、何語で?」

アフマディネジャド大統領が反米色を強硬に打ち出していることもあり、米国も、パナヒへの抑圧を政治利用している。あれず・ふぁくれじゃはにさんのブログによると、オバマ大統領は、2011年に、パナヒの名前も挙げてメッセージを世界に発信していた。しかし、ブッシュ政権とはいえ、「9・11」前の米国にしてこの有様だった。

もはや世界は点と点でもピラミッドでもありえない。このアルバムは、空港という多世界の結節点において、さまざまな声を噴き出させている。コルカタ。トリニダード。コートジボアール(象牙海岸)。ムンバイ。イエメン。世界銀行。シエラレオネ。歌詞カードを読んでも頭では理解できず、体感するほかない言葉の洪水が詰め込まれている。

ヴィジェイ・アイヤーの硬質なピアノは全体を効果的に引き締めており、リバティ・エルマンのギターは相変わらずスタイリッシュである。そして、ルドレシュ・マハンサッパのアルトサックスによるソロに耳を奪われる。マハンサッパはまだ40歳そこそこのプレイヤーで、イタリア生まれ、米国育ち。スティーヴ・コールマンを思わせることも多々ある。