下田市は7日、同市の委託を受けた静岡文化芸術大学が策定した「防災機能を併せ持つ道の駅」などの基本計画案を、策定に協力したワークショップ参加者らに示した。

(注:市民への説明はもちろん、周辺住民や計画地内の地権者や耕作者への説明は一切なし)

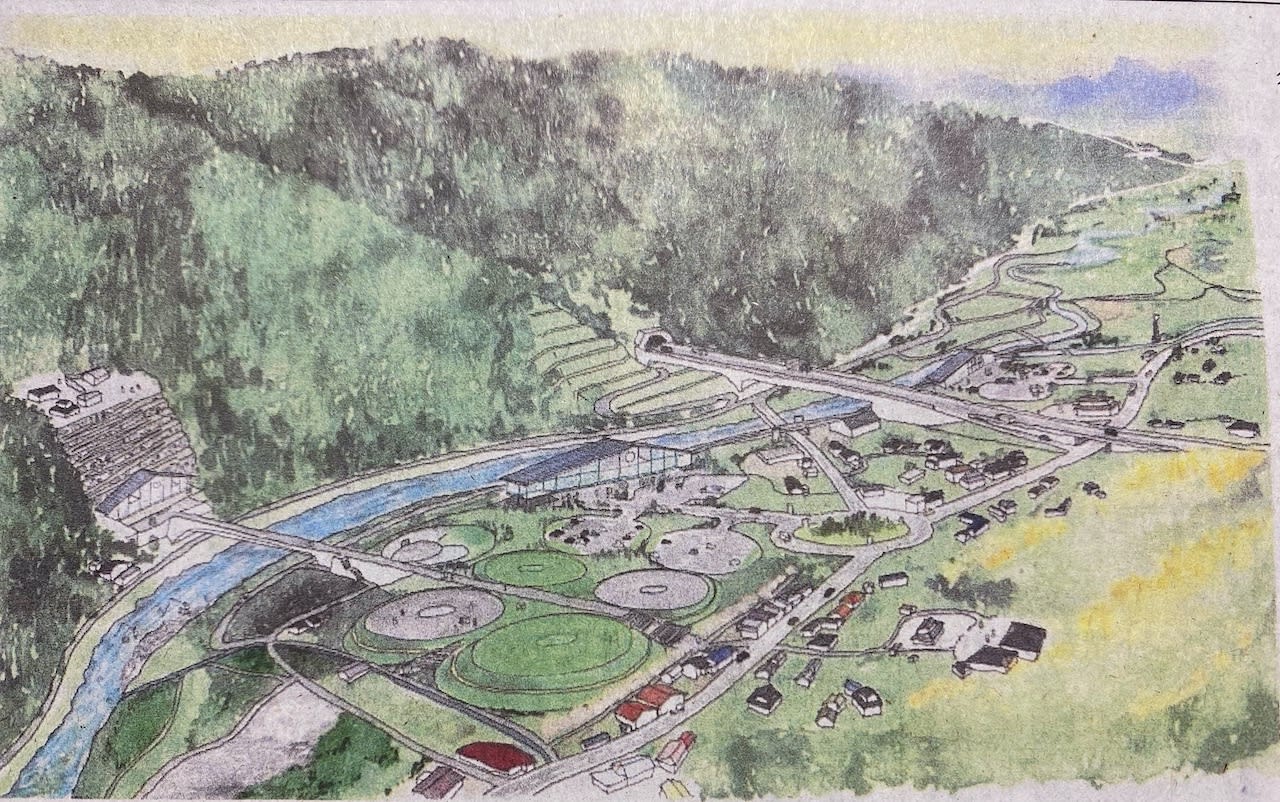

いわば、地元を知らない学者や学生が作った絵に描いた餅である。

かつて県が同大学に委託した静岡駅から県庁に至る街路づくり案の成果品(絵)を見たが、これと同じで(工法、予算、効果、費用便益分析などは全く考慮していないため)現実離れしておりこのまま実行されることはない代物である。

それがこの、いかにも文化芸術大らしい絵である。

ちなみに、この計画地全体が土砂災害洪水ハザードマップ及び液状化危険度マップ上でともに防災上の問題がある土地になっている(=河川改良、地盤改良、治山など対策にかかる費用が別途生じる)ことや需給見込みに基づく規模算定などはお構いなしのファンタジーらしい絵である。

よって、下田市は今後住民説明会や具体的設計を進めていくそうであるが、現在進行中の別地(ここより上流)での箕作公園造成事業でさえ5年前の元の絵とは全く異なる設計になっており、この絵にいくら税金を使ったかはわからないが大学の授業支援で終わったね、となりそうである。

とはいえ、何らかのものは作る方向で進めてきており、何もできないとはならないとはいえないのが役所というもの。

今後の鍵を握るのは、一に計画に必要な用地を確保できるか(どれだけの地権者が売るか)、二に24時間解放が義務付けられた「道の駅」によって

夜間騒音トラブルに悩まされるであろう隣接住民への対策と理解、ということになる。これまでの市の強引な手法をみるとかなり厳しい道が待っていると想像するに難くないだろう。

(ちなみに我が家の水田は1433番地であり売却の意思は全く無いのはこれまでどおりであるが、この絵では右上の縦貫道高架の影に隠れていてはっきりしないものの、位置や規模の適正論点の中で十分収用阻止が可能なような案となっており、また、道の駅が逆側(縦貫道東側)に位置することとなったため夜間騒音の被害は軽減されるとともに現診療所もそのまま維持される計画案となっているなど、あくまで個人的にはであるが一部評価する。ただし、市民として、費用対効果など市の財政的な問題としての是非評価は別である。)

<参考>

一昨年に行われた計画地内農業者へのアンケート結果

液状化危険度(赤:液状化発生の可能性が高い)(黄:液状化発生の可能性がある)

<関連記事>