「リアル三国志」を合言葉に、中国での最新の発掘成果で漢から三国の時代の実像を紹介。曹操の墓「曹操高陵」など。Cf. 主に黄巾の乱(184年)から諸葛亮の死(234年)までの50年間が『三国志』(『三国志演義』)で描かれる。

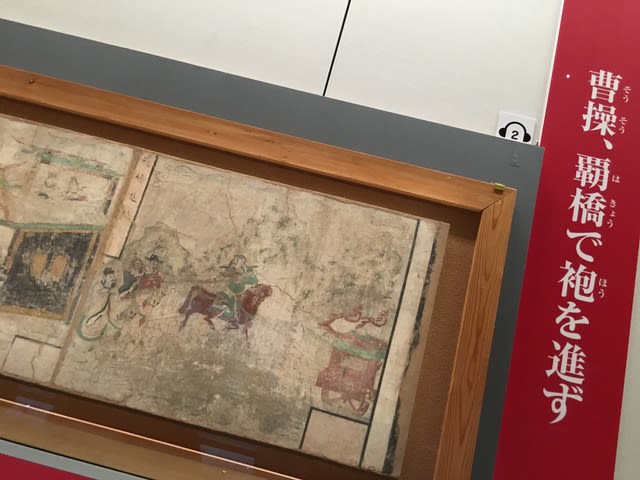

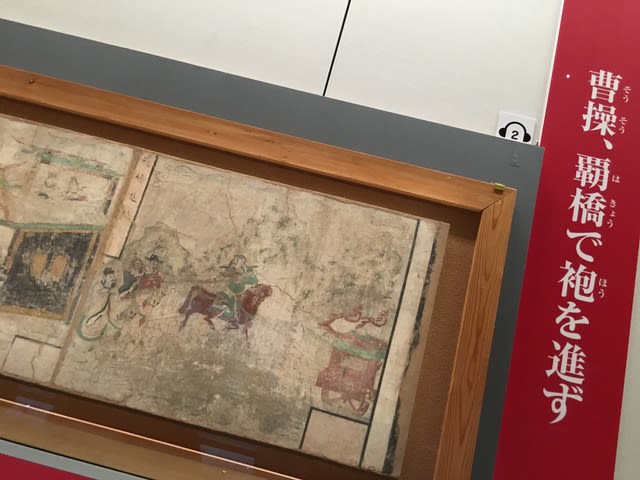

(関帝廟壁画、清時代18世紀、内蒙古博物院「曹操、覇橋で袍を進ず」)

《参考》『三国志』(『三国志演義』)の概観

(1)「黄巾の乱」(184-)と「桃園の義」(劉備・関羽・張飛)!

後漢末期、「黄巾の乱」が起こる。黄巾の乱に心を痛める劉備(リュウビ)に2人の豪傑、関羽と張飛が意気投合し、「桃園の義」と呼ばれる義兄弟のちぎりを結ぶ。官軍に義勇軍として参加した劉備は、各地で活躍。黄巾の乱は、首謀者・張角の病死で終息する。

(2)董卓(トウタク):献帝(位189-220)を擁立する!

後漢で実権を握ったのが董卓(トウタク)。少帝を廃し献帝(位189-220)を擁立する。これに対し各地の勢力が曹操の呼びかけに応じ董卓に対し連合軍を結成。袁紹(エンショウ)を盟主に董卓と争う。だが呂布(リョフ)の活躍もあり董卓が抵抗。

(3)袁紹:反董卓連合軍解散(191年)後の最大勢力!

董卓は都・洛陽を焼き払い、自分の根拠地の近くに新しい都を移す(長安)。都が無くなり、連合軍は解散(191年)。各地で、群雄が割拠する。当時の最大勢力は、袁紹(エンショウ)。

(4)「官途の戦い」(200年):曹操(後の「魏」初代皇帝曹丕・位220-226の父)が袁紹を破る!

曹操は、黄巾の残党を加え、急速に勢力を拡大。董卓は、呂布の反乱により殺される。呂布は、その残党との争いに負ける。196年、曹操は、皇帝・献帝を自分の本拠地・許昌に迎える。曹操は当時最大勢力の袁紹と決戦。「官途の戦い」だ。曹操は10倍の袁紹軍を撃破。袁紹はまもなく病死。袁紹の勢力圏は曹操に吸収される。

(5)孫権(後の「呉」初代皇帝・位229 -252):200年に軍閥の後継者となる!

この頃南方では孫策が急速に勢力を伸ばしていたが、200年春、刺客に殺され、孫権が19歳で軍閥の後継者となる。

(6)「三顧の礼」(200年):劉備(後の「蜀」初代皇帝・位221 -223)が諸葛亮を軍師とする!

劉備は優秀な軍師の存在がない事に気づく。当時既に高名な劉備が、膝を曲げ、青年諸葛亮を「三顧の礼」で自陣に迎え入れる。諸葛亮が劉備に戦略と方針を与える。「天下三分の計」だ。曹操に対し、劉備と孫権がそれぞれ領土を分け、劉備と孫権で共に曹操に当たる。

(7)曹操に対し孫権が開戦を決意する!

曹操のつぎの目標は孫権の呉である。曹操は孫権に降伏の勧告をする。諸葛亮は、この呉と連合を結ぼうと考え、単独で呉に赴く。曹操軍100万に対し、呉軍は5万。降伏論が呉で主流だったが、諸葛亮が重臣たちを論破し、孫権は開戦を決意した。

(7)-2 「赤壁の戦い」(208年):曹操軍と孫権・劉備連合軍の戦い!

水上での戦いに強い呉軍。ただ、あまりの戦力差に、呉軍は攻め手をかく。曹操軍も水上の戦闘に慣れず、うかつに攻め込めない。呉軍は事態の打開をはかり、一つの策を打ち立てる。火攻めだ。これが成功し曹操軍の舟は次々に炎上、曹操は、命からがら逃げ出した。これが「赤壁の戦い」だ。

(7)-3 劉備が中国の西方(後の「蜀」)に領土を獲得!

赤壁の戦い後、劉備は本拠地を手に入れ、中国の西方に領土を獲得した。これが諸葛亮の言う、天下三分の計の出発点となった。(後に、「魏」の曹操、「蜀」の劉備、「呉」の孫権に天下が三分される。)

(8)「定軍山の戦い」(219年):漢中をめぐる戦いで劉備が曹操に勝利!

劉備が、曹操の漢中を攻めるが戦は長期にわたり(217-219)、両者とも決め手を欠いていた。が「定軍山の戦い」において、劉備が曹操に勝利する。漢中は劉備のものとなり、劉備が「漢中王」となる。

(8)-2 関羽による曹操への攻撃!

さらに劉備の義兄弟、関羽が曹操に対し攻撃を開始。曹操はこれを大変恐れ、都を移そうかとまで考えた。そして曹操は孫権との合同作戦を決意した。

(8)-3 関羽の死(220)

呉は、当時、呂蒙(リョモウ)が、対関羽の前線にいたが、関羽は彼を警戒。そこで、関羽を油断させる為、呉は当時まだ無名の陸遜(リクソン)を司令官にする。これに油断した関羽が、防御の兵士を、曹操に対する攻撃につぎ込む。後に残る将兵も少ない中、裏切り者が城を明け渡し、関羽は撤退。しかしついに孫権軍に捕らえられ殺された。

(9)220年、後漢が滅亡し、曹丕が「魏」を建国し皇帝を称す!

220年、曹操は病死。息子の、曹丕(ソウヒ)が跡を継ぐ。曹丕はすぐ、漢の皇帝から、譲り受ける(禅定)という形で皇帝の座を奪う。漢は滅亡。曹丕は「魏」を建国。

(10) 221年、劉備が「蜀」を建国し皇帝を称す!

これに対し劉備も皇帝を名乗り、「蜀(ショク)」を建国した。皇帝となった劉備は、関羽の死に対する恨みから、国内の反対を押し切り、孫権の呉に攻め込む。だがこの戦で、最大の力となるはずの、張飛が、部下に殺される(221年)。それでも劉備は戦いを決行。初めは優勢だったが、「夷陵の戦い」で、陸遜の火計により大敗。劉備はこれに大きなショックを受け、やがて諸葛亮に後を託し病死(223年)。第2代皇帝・劉禅、丞相・諸葛亮。

(10)-2 蜀の2代皇帝・劉禅(位223- 263)、丞相・諸葛亮!

諸葛亮は丞相として、蜀の国を強大化するため、南の地方を制圧し、国内を固め、法律を制定し、魏に対し攻め込む機会をうかがう。

(11) 魏の2代皇帝・曹叡(位226-239)!

魏では、曹操の息子曹丕(初代皇帝)が226年、死亡。その息子が跡を継ぐ(2代皇帝・曹叡。)

(12)諸葛亮「出師の表」(227年):魏への攻撃(「北伐」)!

諸葛亮は「出師の表」(臣下が出陣する際に君主に奉る文書)(227年)を劉禅に対し上奏、悲壮な決意を込め、魏に対し攻撃を開始した。しかし、後継と目していた馬謖(バショク)が、「街亭の戦い」で、命令違反を行い、このため諸葛亮の軍は敗北、撤退した。

(13)229年、孫権が「呉」の皇帝を称す!

229年、呉の孫権も帝位につき、ここに、3人の皇帝(220年・魏の曹丕、221年・蜀の劉備、229年・呉の孫権)による中国支配が成立する。

(14)「五丈原の戦い」で諸葛亮が死亡(234年)!

5度に渡り、「北伐」と呼ばれる、魏に対する戦を仕掛けた諸葛亮だが、5度目の北伐の際、「五丈原の戦い」(234年)で諸葛亮が死亡。(『三国志』の話は、終わりを告げる。)

(14)-2 蜀の滅亡(263年)!

やがて魏が蜀の首都、成都を陥落させ、蜀の第2代皇帝・劉禅は魏に降伏。これによって蜀は滅んだ。

(15)魏の滅亡と晋の建国(265年)!

魏の晋王・司馬炎が、第5代皇帝・曹奐から帝位を簒奪し、晋を建国。ここに魏も滅亡した。(265年)

(16)呉の滅亡、晋の中国全土統一(280年)!

晋の初代皇帝・司馬炎は、呉制圧の大軍を南下させる。呉が晋に降伏。ここに呉は滅び、晋が中国全土を統一した。(280年)