重文「書状(与一郎宛)」織田信長筆、天正5年(1577)、東京・永青文庫:信長はさすが尊大な権力者とわかる文面。代筆が多いが、これは自筆。

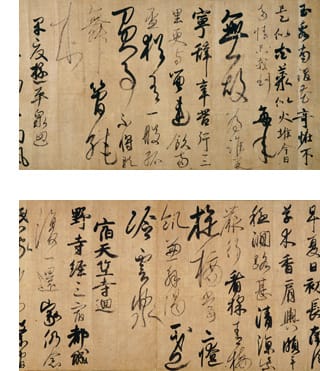

国宝「手鑑(テカガミ)藻塩草(モシオグサ)」、奈良~室町時代、8~16世紀、東京国立博物館:筆跡のアルバムに相当。鑑定に使用。342の断簡が貼られている。壮観。

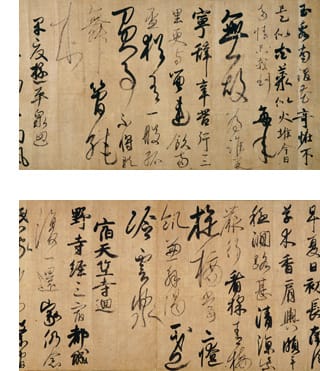

国宝「御堂関白日記、寛弘4年下巻」藤原道長筆、1007年、京都・陽明文庫:道長がその昔、筆をとってここに書いたのだと思うと感慨。

「玉泉帖(ギョクセンジョウ)」小野道風筆、平安時代・10世紀、宮内庁三の丸尚蔵館:三跡の最初の人。「和様の祖」。『白氏文集』を抄出したもの。カエルの努力に学んだ人。

国宝「平家納経、法師品第十」長寛2年(1164)、広島・厳島神社12世紀:金銀の箔や砂子で豪華。法華経を書写した装飾経。無常観をいやし救いを求めた。法華経は「写経成仏」を説く。

国宝「扇面法華経冊子(センメンホケキョウサッシ)、巻第一、観普賢経(カンフゲンキョウ)」平安時代、12世紀、大阪・四天王寺:扇形の冊子本で風俗画の上に経文。扇の地紙が写経用紙として転用され珍しい。

国宝「古今和歌集(元永本)」藤原定実筆、元永2年(1120)、東京国立博物館:唐草、菱、七宝などの文様を雲母(きら)刷りにした唐紙が美しい。

国宝「熊野懐紙『深山紅葉、海辺冬月』」後鳥羽上皇筆、建仁元年(1201)、京都・陽明文庫:後鳥羽上皇の激しい性格が筆致に出ている。上皇は熊野信仰に熱心だった。

「四季草花下絵和歌巻(シキソウカシタエワカカン)」本阿弥光悦筆、江戸時代17世紀、個人:大きな下弦の月が大胆。

国宝「手鑑(テカガミ)藻塩草(モシオグサ)」、奈良~室町時代、8~16世紀、東京国立博物館:筆跡のアルバムに相当。鑑定に使用。342の断簡が貼られている。壮観。

国宝「御堂関白日記、寛弘4年下巻」藤原道長筆、1007年、京都・陽明文庫:道長がその昔、筆をとってここに書いたのだと思うと感慨。

「玉泉帖(ギョクセンジョウ)」小野道風筆、平安時代・10世紀、宮内庁三の丸尚蔵館:三跡の最初の人。「和様の祖」。『白氏文集』を抄出したもの。カエルの努力に学んだ人。

国宝「平家納経、法師品第十」長寛2年(1164)、広島・厳島神社12世紀:金銀の箔や砂子で豪華。法華経を書写した装飾経。無常観をいやし救いを求めた。法華経は「写経成仏」を説く。

国宝「扇面法華経冊子(センメンホケキョウサッシ)、巻第一、観普賢経(カンフゲンキョウ)」平安時代、12世紀、大阪・四天王寺:扇形の冊子本で風俗画の上に経文。扇の地紙が写経用紙として転用され珍しい。

国宝「古今和歌集(元永本)」藤原定実筆、元永2年(1120)、東京国立博物館:唐草、菱、七宝などの文様を雲母(きら)刷りにした唐紙が美しい。

国宝「熊野懐紙『深山紅葉、海辺冬月』」後鳥羽上皇筆、建仁元年(1201)、京都・陽明文庫:後鳥羽上皇の激しい性格が筆致に出ている。上皇は熊野信仰に熱心だった。

「四季草花下絵和歌巻(シキソウカシタエワカカン)」本阿弥光悦筆、江戸時代17世紀、個人:大きな下弦の月が大胆。