(1)

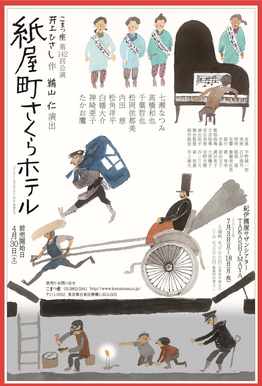

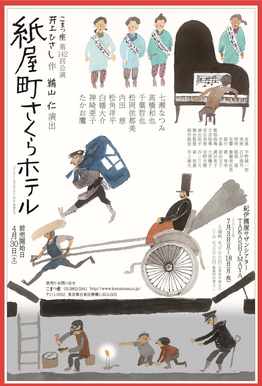

昭和20年5月、原爆投下前の広島の「紙屋町さくらホテル」。ホテルの所有者である日系二世の神宮淳子と心やさしき同居人たち、淳子の従妹の正子、言語学者の大島先生、ピアノの得意な玲子など。戦時中に実在した移動演劇隊・さくら隊の物語。新劇の名優・丸山定夫(さくら隊の隊長;1901-1945)、そして宝塚少女歌劇団出身の女優・園井恵子(1943年の映画「無法松の一生」で陸軍大尉・吉岡の未亡人・よし子を演じる;1913-1945)を核とする移動演劇隊のさくら隊は今、広島の「紙屋町さくらホテル」に活動し滞在する。

(2)

さくら隊は広島の第5師団の将兵のために慰問演劇をする。今は、その準備中。出し物は「無法松の一生」のダイジェスト版。陸軍大尉・吉岡の未亡人・よし子への「松」の告白。その後、「松」は吉岡家に行かなくなる。「松」は酒浸りとなり3か月後、は脳溢血で他界する。この後者の場面に男の俳優が足りない。

(3)

ホテルの所有者の神宮淳子はアメリカ国籍。淳子をスパイ容疑で監視する特高刑事・戸倉が「さくらホテル」に来て監視のため同居する。ところが、結局、戸倉が「無法松の一生」の男優として「巡査」役で出演することとなる。

《感想》

特高刑事がスパイ容疑者監視のため、男優として劇に出演するという設定が、当時の状況としては、非現実的で無理な設定だ。井上ひさし氏はあり得ない出来事を「願望的」に描く。「アカ」に対して陰惨かつ残虐な特高刑事が、職務において「人情的」に行動することはない。

(4)

天皇の密使海軍大将(軍事参議官)・長谷川が薬売りとして、また陸軍中佐・針生が傷痍軍人として、身分を隠し、「さくらホテル」にやってくる。長谷川は陸軍の「本土決戦」の準備を偵察し、天皇に報告するための密使だった。陸軍中佐・針生は海軍の長谷川を監視し、陸軍の「本土決戦」方針を阻害する報告を長谷川が天皇に報告しようとした場合、長谷川を暗殺する許可を陸軍から与えられていた。なお実際、その後、長谷川は「本土決戦の準備がまったく整っていない」ことを天皇に報告し、天皇は「本土決戦」から「和平」へと考え方を変える。

(5)

天皇の密使海軍大将・長谷川と陸軍中佐・針生は、「無法松の一生」の男優としてともに「車夫」役で出演する。特高刑事・戸倉は「巡査」役で出演する。劇中、新劇の名優・丸山定夫が「築地小劇場」・「新劇」の演劇理念を繰り返し語る。「演劇者」はあらゆる人間になりうるのであり、普遍的人間世界の体現者である。そして「演劇」は現実世界を超えた理念世界として人間の普遍性を証明する。「いい舞台はひととき我を忘れさせ、そのことで人を素直にさせる、生まれ変わりの儀式なのかもしれません。―――井上ひさし」。Cf. 『紙屋町さくらホテル』のパンフレットは「一人では出来ないこと、一人の人間の力を超えた何か大きな豊かなものがありうる。それは『人間の宝石』と呼ぶべきものだ」と書く。

《感想1》

「理念」が個人を変容させるにあたって最も影響があるのは幼児期から青少年期までだ。もちろん様々な「理念」が、一生に渡って個人に影響を与え続ける。しかし特高刑事・戸倉を数日のうちに態度変容・行動変容させる力が「演劇の理念」にあるとは到底考えられない。そのように考えるのは、井上ひさし氏の「我田引水」・「自画自賛」であるか、あるいは実際にはあり得ない「願望」にすぎない。

《感想2》

天皇の密使海軍大将・長谷川と陸軍中佐・針生が、「無法松の一生」の男優としてともに「車夫」役で出演することについては、「演劇の理念」の影響力によるというより、「世間的な成り行き」と言うべきだ。

《感想3》

宝塚少女歌劇団出身の女優・園井恵子が、「新劇」の立場にたって、「宝塚」的な「様式美」を侮蔑的に批判するが、その批判は当たっていないというべきだ。「様式」では描き切れない「真実」があると、「新劇」は主張し、宝塚的な「様式」は無用であると侮蔑する。だがこれは誤りだ。「真実」は、「様式」を通してのみ表現され、出現する。

《感想3-2》

「新劇」も一つの「様式」にすぎないのだ。「新劇」も「宝塚」も、ともに「様式」だ、つまり両者は異なる「様式」であるだけだ。「真実」は、(「新劇」であれ「宝塚」であれ)「様式」を通してのみ、表現され、出現する。

(6)

最後に、残酷な事実が提示される。移動演劇さくら隊は、1945年8月、原爆により壊滅した。

《感想1》

「原爆」はジェノサイド(民間人の無差別大量殺戮)であり戦争犯罪だ。(広島・長崎で数十万人が殺戮された。)「ゲルニカ」の無差別爆撃の数千倍の規模だ。

《感想2》

だが日本陸軍が計画した「本土決戦」は2000万人の日本国民の死・殺戮計画だった。日本陸軍による日本国民(臣民)のジェノサイドだ。天皇制(国体)維持のためのジェノサイド。当時の「天皇制」は「日本国民」を殺戮して存続をはかった。

昭和20年5月、原爆投下前の広島の「紙屋町さくらホテル」。ホテルの所有者である日系二世の神宮淳子と心やさしき同居人たち、淳子の従妹の正子、言語学者の大島先生、ピアノの得意な玲子など。戦時中に実在した移動演劇隊・さくら隊の物語。新劇の名優・丸山定夫(さくら隊の隊長;1901-1945)、そして宝塚少女歌劇団出身の女優・園井恵子(1943年の映画「無法松の一生」で陸軍大尉・吉岡の未亡人・よし子を演じる;1913-1945)を核とする移動演劇隊のさくら隊は今、広島の「紙屋町さくらホテル」に活動し滞在する。

(2)

さくら隊は広島の第5師団の将兵のために慰問演劇をする。今は、その準備中。出し物は「無法松の一生」のダイジェスト版。陸軍大尉・吉岡の未亡人・よし子への「松」の告白。その後、「松」は吉岡家に行かなくなる。「松」は酒浸りとなり3か月後、は脳溢血で他界する。この後者の場面に男の俳優が足りない。

(3)

ホテルの所有者の神宮淳子はアメリカ国籍。淳子をスパイ容疑で監視する特高刑事・戸倉が「さくらホテル」に来て監視のため同居する。ところが、結局、戸倉が「無法松の一生」の男優として「巡査」役で出演することとなる。

《感想》

特高刑事がスパイ容疑者監視のため、男優として劇に出演するという設定が、当時の状況としては、非現実的で無理な設定だ。井上ひさし氏はあり得ない出来事を「願望的」に描く。「アカ」に対して陰惨かつ残虐な特高刑事が、職務において「人情的」に行動することはない。

(4)

天皇の密使海軍大将(軍事参議官)・長谷川が薬売りとして、また陸軍中佐・針生が傷痍軍人として、身分を隠し、「さくらホテル」にやってくる。長谷川は陸軍の「本土決戦」の準備を偵察し、天皇に報告するための密使だった。陸軍中佐・針生は海軍の長谷川を監視し、陸軍の「本土決戦」方針を阻害する報告を長谷川が天皇に報告しようとした場合、長谷川を暗殺する許可を陸軍から与えられていた。なお実際、その後、長谷川は「本土決戦の準備がまったく整っていない」ことを天皇に報告し、天皇は「本土決戦」から「和平」へと考え方を変える。

(5)

天皇の密使海軍大将・長谷川と陸軍中佐・針生は、「無法松の一生」の男優としてともに「車夫」役で出演する。特高刑事・戸倉は「巡査」役で出演する。劇中、新劇の名優・丸山定夫が「築地小劇場」・「新劇」の演劇理念を繰り返し語る。「演劇者」はあらゆる人間になりうるのであり、普遍的人間世界の体現者である。そして「演劇」は現実世界を超えた理念世界として人間の普遍性を証明する。「いい舞台はひととき我を忘れさせ、そのことで人を素直にさせる、生まれ変わりの儀式なのかもしれません。―――井上ひさし」。Cf. 『紙屋町さくらホテル』のパンフレットは「一人では出来ないこと、一人の人間の力を超えた何か大きな豊かなものがありうる。それは『人間の宝石』と呼ぶべきものだ」と書く。

《感想1》

「理念」が個人を変容させるにあたって最も影響があるのは幼児期から青少年期までだ。もちろん様々な「理念」が、一生に渡って個人に影響を与え続ける。しかし特高刑事・戸倉を数日のうちに態度変容・行動変容させる力が「演劇の理念」にあるとは到底考えられない。そのように考えるのは、井上ひさし氏の「我田引水」・「自画自賛」であるか、あるいは実際にはあり得ない「願望」にすぎない。

《感想2》

天皇の密使海軍大将・長谷川と陸軍中佐・針生が、「無法松の一生」の男優としてともに「車夫」役で出演することについては、「演劇の理念」の影響力によるというより、「世間的な成り行き」と言うべきだ。

《感想3》

宝塚少女歌劇団出身の女優・園井恵子が、「新劇」の立場にたって、「宝塚」的な「様式美」を侮蔑的に批判するが、その批判は当たっていないというべきだ。「様式」では描き切れない「真実」があると、「新劇」は主張し、宝塚的な「様式」は無用であると侮蔑する。だがこれは誤りだ。「真実」は、「様式」を通してのみ表現され、出現する。

《感想3-2》

「新劇」も一つの「様式」にすぎないのだ。「新劇」も「宝塚」も、ともに「様式」だ、つまり両者は異なる「様式」であるだけだ。「真実」は、(「新劇」であれ「宝塚」であれ)「様式」を通してのみ、表現され、出現する。

(6)

最後に、残酷な事実が提示される。移動演劇さくら隊は、1945年8月、原爆により壊滅した。

《感想1》

「原爆」はジェノサイド(民間人の無差別大量殺戮)であり戦争犯罪だ。(広島・長崎で数十万人が殺戮された。)「ゲルニカ」の無差別爆撃の数千倍の規模だ。

《感想2》

だが日本陸軍が計画した「本土決戦」は2000万人の日本国民の死・殺戮計画だった。日本陸軍による日本国民(臣民)のジェノサイドだ。天皇制(国体)維持のためのジェノサイド。当時の「天皇制」は「日本国民」を殺戮して存続をはかった。