2016年5月4日(水)

今日5月25日は平成になって10,000日目なんだとか。

もうそんなに経ったのかあ、道理で歳取ったワケだ(苦笑)。

昭和最後の日・平成最初の日は何をしたのか覚えているけど、10,000日目はこれといって記憶に残るような事はなかったな・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

↓ガマの大合唱がBGMの「道の駅北はりまエコミュージアム(西脇市)」を7時頃発ちます。

夜は時折風雨が激しかったものの、何事もなかったような晴れの爽やかな朝。

まず先に加東市に向かったのですが、また西脇市に舞い戻ってきたので、本編では西脇市の事について触れます。

最初に訪れたのは「日本へそ公園」→

看板には、北・宗谷海峡の北緯46度、南・波照間島の北緯24度、東・択捉島で東経147度、西・与那国島で東経123度をそれぞれ東西南北の端とすると、その中心にあたる北緯35度と東経135度が交差する場所、つまり「日本のへそ」にあるのが西脇市だとの説明がある。

敢えてツッコミを入れるなら、日本の北端は択捉島(北緯45度)だし、東は南鳥島(東経153度)、南はドコゾの国が岩だと難癖つける(というか、客観的に見ても岩にしか見えないんだけど)沖ノ鳥島(北緯20度)なので、それに基づけば、本当の「日本のへそ」は遠州灘の遥か南洋上。

寧ろそんな事よりも、東と南の端が東京都というのが驚きかも。

さて、「日本のへそ」を標榜する都市は西脇市以外にもあります。

他には人口の重心で考える場合もあって、その場合は岐阜県関市辺りらしいです。

↓ここは大正12(1923)年に旧陸軍によって計測された北緯35度と東経135度の交点。

いわゆる「大正のへそ」ですが、加古川の河川敷にあって、鬱蒼とした中、埋もれて忘れ去られた感ある石碑。

碑は道路橋(その名も経度橋という)の袂下にあります。

その橋に上がってみる(上流側)→

奥は黒田庄といい、あの軍師の出身地とされる場所。

JR加古川線・日本へそ公園駅→

つまり日本のド真ん中にある駅で、後ろの丘が公園。

駅前の建物は今もご健在という西脇市出身の世界的な画家・横尾忠則氏の作品を展示保存している岡之山美術館。

でも美術に全く興味ないのでパス。

↓国土地理院がGPSで測量した「平成のへそ」。

こちらは大正のとは違って、目立つように4本のモニュメントが立ってます。

あたかもこっちが正しいものと言わんばかり。

せっかくなんで、記念に交点にシッコでもひっかけてやろうと思ったけど(ウソです。良い子はそんな事しないように)。

「平成のへそ」からの眺め→

↓にしわき経緯度地球科学館(テラ・ドーム)、入場料は\510(JAF会員は\410)。

プラネタリウムがあり、気象・自然現象などを学べます。

が、外見が子供向けだし、実際入ってみたらやっぱり子供向け。

多くの子供の中に大人がポツンと見物している様は何となく恥ずかしい。なのでさっさと出てしまう。

(586)兵庫県西脇市役所→

西脇は市内を流れる加古川支流の杉原川(写っていないけど写真左に流れています)の水質の良さを背景として播州織が発展したので、比較的第2次産業従事者の比率の高い町。

平成17年に黒田庄町を合併し、現在の人口は約42,000人。

後は市内を軽く散策。

↓古い建物が佇む街並み。

ギザギザ屋根が特徴の織物工場→

仕舞屋となったらしき料亭→

横尾忠則氏「Y字路」の原点・椿坂→

「原点」の意味がその時には分からなかったけど、横尾氏のライフワークとしてY字路の風景を描いているようで、そのシリーズの最初に登場する場所がここらしい。

豊川町交差点→

ここの商店街も苦戦しているよう→

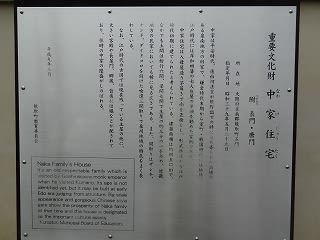

↓交差点近くの国登録有形文化財「旧来住家(きゅうきしけ)住宅」。

大正時代に地元名士によって建てられ、犬養首相らのお偉い方が泊まったことのある邸宅で、米価比較で現在の価格で2億4千万円を費やしたという。

頃はちょうどお昼。

そこで、ご当地グルメ「播州ラーメン」を味わいに、その元祖とされる「西脇大橋ラーメン」へ。

するとどうだ・・・→

諦めようかと思ったけど折角来たのだし、私にしては珍しく食い意地が勝つ(食べ物屋で並ぶ事は滅多にない)。

小一時間後、ようやく・・・→

見た目醤油ラーメン、ですが一番の特徴は甘い感じの汁。そしてこれが実に旨い!

さすが長蛇の列ができるだけあるわ。西脇に行ったなら是非ご賞味あれ!

参考・カッコしてあるのはこれまで行った所→

今日5月25日は平成になって10,000日目なんだとか。

もうそんなに経ったのかあ

昭和最後の日・平成最初の日は何をしたのか覚えているけど、10,000日目はこれといって記憶に残るような事はなかったな・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

↓ガマの大合唱がBGMの「道の駅北はりまエコミュージアム(西脇市)」を7時頃発ちます。

夜は時折風雨が激しかったものの、何事もなかったような晴れの爽やかな朝。

まず先に加東市に向かったのですが、また西脇市に舞い戻ってきたので、本編では西脇市の事について触れます。

最初に訪れたのは「日本へそ公園」→

看板には、北・宗谷海峡の北緯46度、南・波照間島の北緯24度、東・択捉島で東経147度、西・与那国島で東経123度をそれぞれ東西南北の端とすると、その中心にあたる北緯35度と東経135度が交差する場所、つまり「日本のへそ」にあるのが西脇市だとの説明がある。

敢えてツッコミを入れるなら、日本の北端は択捉島(北緯45度)だし、東は南鳥島(東経153度)、南はドコゾの国が岩だと難癖つける(というか、客観的に見ても岩にしか見えないんだけど)沖ノ鳥島(北緯20度)なので、それに基づけば、本当の「日本のへそ」は遠州灘の遥か南洋上。

寧ろそんな事よりも、東と南の端が東京都というのが驚きかも。

さて、「日本のへそ」を標榜する都市は西脇市以外にもあります。

他には人口の重心で考える場合もあって、その場合は岐阜県関市辺りらしいです。

↓ここは大正12(1923)年に旧陸軍によって計測された北緯35度と東経135度の交点。

いわゆる「大正のへそ」ですが、加古川の河川敷にあって、鬱蒼とした中、埋もれて忘れ去られた感ある石碑。

碑は道路橋(その名も経度橋という)の袂下にあります。

その橋に上がってみる(上流側)→

奥は黒田庄といい、あの軍師の出身地とされる場所。

JR加古川線・日本へそ公園駅→

つまり日本のド真ん中にある駅で、後ろの丘が公園。

駅前の建物は今もご健在という西脇市出身の世界的な画家・横尾忠則氏の作品を展示保存している岡之山美術館。

でも美術に全く興味ないのでパス。

↓国土地理院がGPSで測量した「平成のへそ」。

こちらは大正のとは違って、目立つように4本のモニュメントが立ってます。

あたかもこっちが正しいものと言わんばかり。

せっかくなんで、記念に交点にシッコでもひっかけてやろうと思ったけど(ウソです。良い子はそんな事しないように)。

「平成のへそ」からの眺め→

↓にしわき経緯度地球科学館(テラ・ドーム)、入場料は\510(JAF会員は\410)。

プラネタリウムがあり、気象・自然現象などを学べます。

が、外見が子供向けだし、実際入ってみたらやっぱり子供向け。

多くの子供の中に大人がポツンと見物している様は何となく恥ずかしい。なのでさっさと出てしまう。

(586)兵庫県西脇市役所→

西脇は市内を流れる加古川支流の杉原川(写っていないけど写真左に流れています)の水質の良さを背景として播州織が発展したので、比較的第2次産業従事者の比率の高い町。

平成17年に黒田庄町を合併し、現在の人口は約42,000人。

後は市内を軽く散策。

↓古い建物が佇む街並み。

ギザギザ屋根が特徴の織物工場→

仕舞屋となったらしき料亭→

横尾忠則氏「Y字路」の原点・椿坂→

「原点」の意味がその時には分からなかったけど、横尾氏のライフワークとしてY字路の風景を描いているようで、そのシリーズの最初に登場する場所がここらしい。

豊川町交差点→

ここの商店街も苦戦しているよう→

↓交差点近くの国登録有形文化財「旧来住家(きゅうきしけ)住宅」。

大正時代に地元名士によって建てられ、犬養首相らのお偉い方が泊まったことのある邸宅で、米価比較で現在の価格で2億4千万円を費やしたという。

頃はちょうどお昼。

そこで、ご当地グルメ「播州ラーメン」を味わいに、その元祖とされる「西脇大橋ラーメン」へ。

するとどうだ・・・→

諦めようかと思ったけど折角来たのだし、私にしては珍しく食い意地が勝つ(食べ物屋で並ぶ事は滅多にない)。

小一時間後、ようやく・・・→

見た目醤油ラーメン、ですが一番の特徴は甘い感じの汁。そしてこれが実に旨い!

さすが長蛇の列ができるだけあるわ。西脇に行ったなら是非ご賞味あれ!

参考・カッコしてあるのはこれまで行った所→