日本で唯一,天然記念物に指定されている谷地坊主が釧路湿原にある(1975年,市指定)。乙女高原の谷地坊主を天然記念物に指定すべきと考えている植原は,2014年7月24日から27日にかけて釧路を訪れ,実際に現地で谷地坊主を観察したり,釧路市教育委員会の担当者や博物館の学芸員から話を聞いたりしてきた。

■釧路市湿原展望台遊歩道の谷地坊主

なんと谷地坊主の形をした展望台!

2日目(7/25),道東で自然ガイドを営んでおられる「釧路湿原やちの会」のIさんの案内で,釧路湿原西南部に位置する釧路市湿原展望台を起点とする遊歩道を歩いた。

木道遊歩道の歩き始めは湿原より高い丘陵地のミズナラ林内だったが,そのうち木道は下り坂となり,湿原に下りて20mも進むと谷地坊主が見られ始めた。ハンノキがまばらに生える林床に,ミゾソバ,クサソテツなど雑多な植物と一緒に生えていた。一つの谷地坊主は高さ40~50cmほど。形態といい大きさといい乙女高原の谷地坊主に驚くほど似ていた。ただし,頭上に他の草が生えている谷地坊主の割合は乙女高原よりずっと高いと感じた。

しばらくはそこここに見られた谷地坊主だったが,木道が丘陵地から離れ,湿地にヨシが優占するようになると見られなくなった。釧路湿原全体で考えると,谷地坊主の分布は限定的かも知れない。

■達古武湖畔遊歩道の谷地坊主

最終目(7/27),釧路湿原東部の達古武(たっこぶ)湖畔の遊歩道にて谷地坊主の観察をした。ここは岩間さんに紹介していただいた谷地坊主観察スポットである。やはり木道の遊歩道だが,湖畔を巡る遊歩道なのでほとんど平坦だった。100mほど歩くと谷地坊主が観察できた。釧路市湿原展望台遊歩道の谷地坊主群落と周辺の環境が似ていた。遊歩道の左奥は湖であり平坦な湿地にハンノキ林が広がっているが,遊歩道の右側は斜面になり,山につながっていた。つまり,雪解け時等には緩やかな流れのありそうな湿地なのである。

ここにミゾソバやクサソテツ(山菜のこごみ)に混じって谷地坊主が観察できた。乙女高原の谷地坊主群落は「谷地坊主の純林」といえそうなほど谷地坊主の優占度が高いが,ここ達古武湖畔といい,釧路市湿原展望台遊歩道といい釧路湿原の谷地坊主は「他の草に混じって生えていて,群落内における優占度は決して高くない」と感じた。

■標茶町国道脇の谷地坊主

最終目(7/27)の朝,釧路湿原東北部,標茶(しべちゃ)町の宿周辺で谷地坊主の探索をした。というのも,宿の方から「近くで谷地坊主が見られるよ」というお話を伺っていたし,宿発行のオリジナル周辺マップにも谷地坊主が載っていたからである。

ものすごいスピードで走ってくる車に気をつけながら,宿の前の国道391号線を歩いて行った。国道の右側(東側)はしばらくは牧草地だったが,牧草地が切れると谷になり,水音も聞こえてきた。うっそうとしたヤナギの林とヤナギの林の間は,ミヤコザサやアキタブキ,ヨモギなど背の高い草につる草のからまった藪となっていた。国道から目を凝らして見ても谷地坊主は見つからない。意を決してシカ道をたどって藪の中に入っていった。しばらく藪をかきわけて進むと,谷の底部で谷地坊主が見つかった。数が多くないし,木や自分の背丈を越えるような背の高い草に完全に覆われてしまっていたため,国道からは発見できなかったのである。

帰りは国道の左側(西側)を歩いた。国道に平行してJR北海道釧網線が走り,さらにその向こうに釧路川が流れているのであるが,国道と線路の間も川(湿地?)になっているようで,明るいヤナギ林やヨシ群落が見られる。ここでもシカ道を頼りに斜面を下ってみた。案の定,背の高い草むらに隠れて,谷地坊主がひっそりと茂っていた。

■釧路市丹頂鶴自然公園の谷地坊主

初日(7/24),空港でレンタカーを借り,すぐ近くのこの公園を訪れた。この公園内の谷地坊主こそが天然記念物に指定されている谷地坊主だということは事前に調べて知っていたので,受付のスタッフに訪ねたのだが,スタッフはまったくわかっていなかった。

炎天下のアスファルトの園路を歩きながら,フェンスの向こうにいるタンチョウの親子の様子を観察した。もちろん,谷地坊主も探したが,見つからなかった。園路の一番奥まで行って(通行止めの看板があったので)戻りながら,タンチョウのフェンスの反対側を見ていったら,どうもそれらしいものがあった。

公園を訪問後,釧路市教育委員会を訪ね,天然記念物の谷地坊主について取材したが,そのときに提示された資料によると,どうも公園内の天然記念物の谷地坊主は,園路の一番奥の,通行止めの看板があったさらに奥のフェンスの中にあったらしい。

●見たり,谷地坊主の展示●

2館の博物館を訪問した。釧路市立博物館と美幌博物館である。

釧路市の人口は18万0千人で,甲府市の19万4千人より少し少ない。美幌町の人口は2万1千人で,山梨市の3万5千人よりずっと少ない。それぞれ甲府市・山梨市より小規模なのに自前の博物館を持つことで,地域の自然がしっかりと調査・研究され,その成果をさまざまな展示や調査報告書によって還元し,地域住民のみならず私のような外部の人間にも地域の自然の価値を発信できているのが素晴らしいと感じた。

さて,釧路市立博物館に谷地坊主の展示があった。

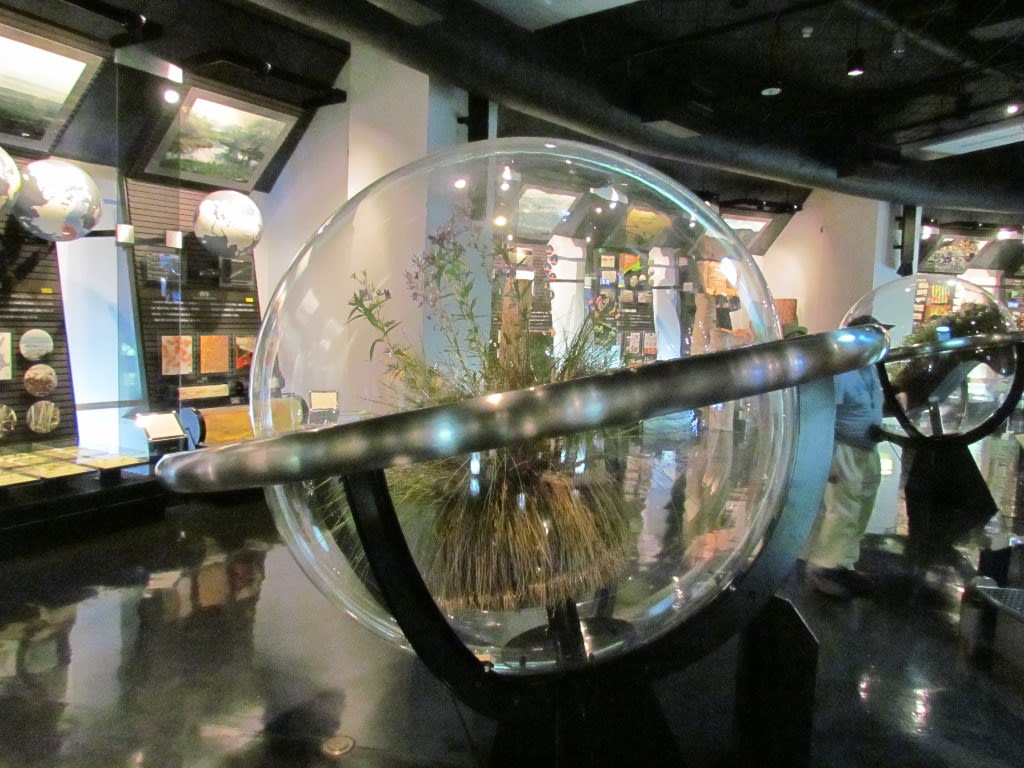

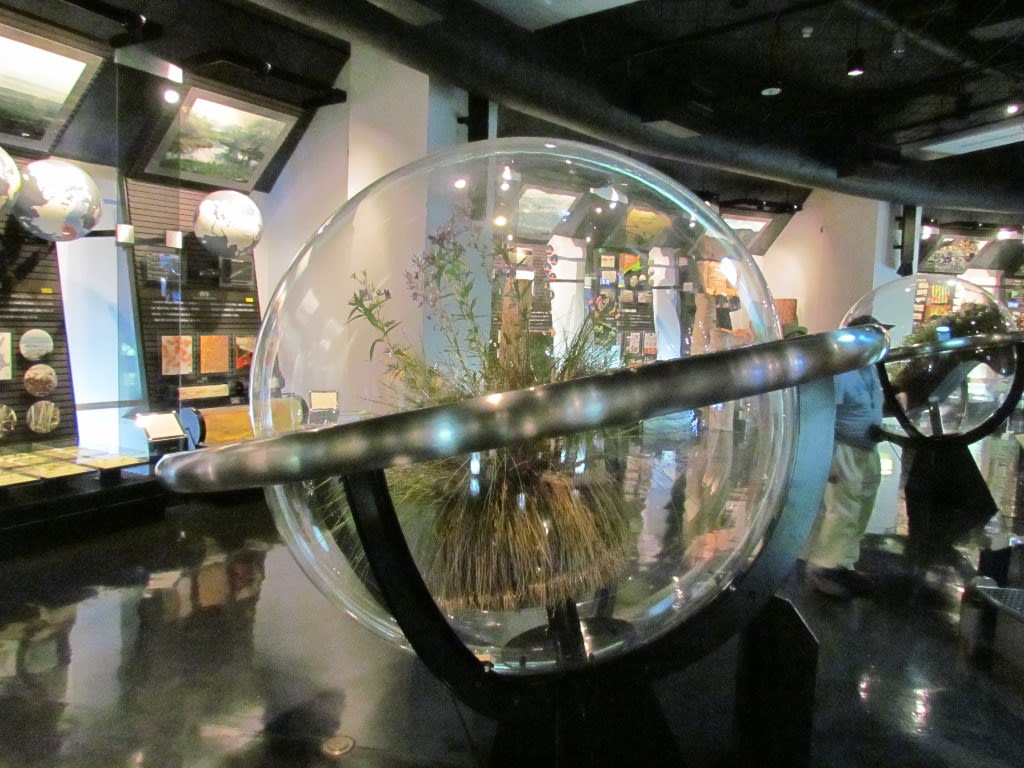

一つは球形の透明カプセルの中にある谷地坊主のレプリカ。後述するが,他の施設の谷地坊主展示がすべて春だったが,ここだけは秋だった。谷地坊主の上で他の草花が花を咲かせている状況が展示されていた。また,谷地坊主の「頭」の部分が一部縦切りされていて,「頭」の内部の様子が分かるようになっていた。

印象的だったのは,釧路湿原開拓の際に用いられたという,谷地坊主を掘り取る専用の鍬があったこと。K学芸員から説明を聞いた。

博物館のほかに谷地坊主展示のある施設として,釧路市湿原展望台,塘路湖エコミュージアムセンター,細岡展望台があった。訪ねた施設としては,他に,丹頂鶴自然公園,温根内ビジターセンター,川湯エコミュージアムセンター,コッタロ湿原展望台があるが,谷地坊主の展示は見当たらなかった。すべて谷地坊主の頭上にスゲが生え出した状態,つまりは春先の状況を紹介していた。

■釧路市湿原展望台遊歩道の谷地坊主

なんと谷地坊主の形をした展望台!

2日目(7/25),道東で自然ガイドを営んでおられる「釧路湿原やちの会」のIさんの案内で,釧路湿原西南部に位置する釧路市湿原展望台を起点とする遊歩道を歩いた。

木道遊歩道の歩き始めは湿原より高い丘陵地のミズナラ林内だったが,そのうち木道は下り坂となり,湿原に下りて20mも進むと谷地坊主が見られ始めた。ハンノキがまばらに生える林床に,ミゾソバ,クサソテツなど雑多な植物と一緒に生えていた。一つの谷地坊主は高さ40~50cmほど。形態といい大きさといい乙女高原の谷地坊主に驚くほど似ていた。ただし,頭上に他の草が生えている谷地坊主の割合は乙女高原よりずっと高いと感じた。

しばらくはそこここに見られた谷地坊主だったが,木道が丘陵地から離れ,湿地にヨシが優占するようになると見られなくなった。釧路湿原全体で考えると,谷地坊主の分布は限定的かも知れない。

■達古武湖畔遊歩道の谷地坊主

最終目(7/27),釧路湿原東部の達古武(たっこぶ)湖畔の遊歩道にて谷地坊主の観察をした。ここは岩間さんに紹介していただいた谷地坊主観察スポットである。やはり木道の遊歩道だが,湖畔を巡る遊歩道なのでほとんど平坦だった。100mほど歩くと谷地坊主が観察できた。釧路市湿原展望台遊歩道の谷地坊主群落と周辺の環境が似ていた。遊歩道の左奥は湖であり平坦な湿地にハンノキ林が広がっているが,遊歩道の右側は斜面になり,山につながっていた。つまり,雪解け時等には緩やかな流れのありそうな湿地なのである。

ここにミゾソバやクサソテツ(山菜のこごみ)に混じって谷地坊主が観察できた。乙女高原の谷地坊主群落は「谷地坊主の純林」といえそうなほど谷地坊主の優占度が高いが,ここ達古武湖畔といい,釧路市湿原展望台遊歩道といい釧路湿原の谷地坊主は「他の草に混じって生えていて,群落内における優占度は決して高くない」と感じた。

■標茶町国道脇の谷地坊主

最終目(7/27)の朝,釧路湿原東北部,標茶(しべちゃ)町の宿周辺で谷地坊主の探索をした。というのも,宿の方から「近くで谷地坊主が見られるよ」というお話を伺っていたし,宿発行のオリジナル周辺マップにも谷地坊主が載っていたからである。

ものすごいスピードで走ってくる車に気をつけながら,宿の前の国道391号線を歩いて行った。国道の右側(東側)はしばらくは牧草地だったが,牧草地が切れると谷になり,水音も聞こえてきた。うっそうとしたヤナギの林とヤナギの林の間は,ミヤコザサやアキタブキ,ヨモギなど背の高い草につる草のからまった藪となっていた。国道から目を凝らして見ても谷地坊主は見つからない。意を決してシカ道をたどって藪の中に入っていった。しばらく藪をかきわけて進むと,谷の底部で谷地坊主が見つかった。数が多くないし,木や自分の背丈を越えるような背の高い草に完全に覆われてしまっていたため,国道からは発見できなかったのである。

帰りは国道の左側(西側)を歩いた。国道に平行してJR北海道釧網線が走り,さらにその向こうに釧路川が流れているのであるが,国道と線路の間も川(湿地?)になっているようで,明るいヤナギ林やヨシ群落が見られる。ここでもシカ道を頼りに斜面を下ってみた。案の定,背の高い草むらに隠れて,谷地坊主がひっそりと茂っていた。

■釧路市丹頂鶴自然公園の谷地坊主

初日(7/24),空港でレンタカーを借り,すぐ近くのこの公園を訪れた。この公園内の谷地坊主こそが天然記念物に指定されている谷地坊主だということは事前に調べて知っていたので,受付のスタッフに訪ねたのだが,スタッフはまったくわかっていなかった。

炎天下のアスファルトの園路を歩きながら,フェンスの向こうにいるタンチョウの親子の様子を観察した。もちろん,谷地坊主も探したが,見つからなかった。園路の一番奥まで行って(通行止めの看板があったので)戻りながら,タンチョウのフェンスの反対側を見ていったら,どうもそれらしいものがあった。

公園を訪問後,釧路市教育委員会を訪ね,天然記念物の谷地坊主について取材したが,そのときに提示された資料によると,どうも公園内の天然記念物の谷地坊主は,園路の一番奥の,通行止めの看板があったさらに奥のフェンスの中にあったらしい。

●見たり,谷地坊主の展示●

2館の博物館を訪問した。釧路市立博物館と美幌博物館である。

釧路市の人口は18万0千人で,甲府市の19万4千人より少し少ない。美幌町の人口は2万1千人で,山梨市の3万5千人よりずっと少ない。それぞれ甲府市・山梨市より小規模なのに自前の博物館を持つことで,地域の自然がしっかりと調査・研究され,その成果をさまざまな展示や調査報告書によって還元し,地域住民のみならず私のような外部の人間にも地域の自然の価値を発信できているのが素晴らしいと感じた。

さて,釧路市立博物館に谷地坊主の展示があった。

一つは球形の透明カプセルの中にある谷地坊主のレプリカ。後述するが,他の施設の谷地坊主展示がすべて春だったが,ここだけは秋だった。谷地坊主の上で他の草花が花を咲かせている状況が展示されていた。また,谷地坊主の「頭」の部分が一部縦切りされていて,「頭」の内部の様子が分かるようになっていた。

印象的だったのは,釧路湿原開拓の際に用いられたという,谷地坊主を掘り取る専用の鍬があったこと。K学芸員から説明を聞いた。

博物館のほかに谷地坊主展示のある施設として,釧路市湿原展望台,塘路湖エコミュージアムセンター,細岡展望台があった。訪ねた施設としては,他に,丹頂鶴自然公園,温根内ビジターセンター,川湯エコミュージアムセンター,コッタロ湿原展望台があるが,谷地坊主の展示は見当たらなかった。すべて谷地坊主の頭上にスゲが生え出した状態,つまりは春先の状況を紹介していた。