私の語る「システム」論から、改めて米国の中間選挙を振り返るとき(続)

(最初に一言)

前回記事に関して、補足しておきたいことがある。もう私にはできないので、誰か代わりに試みてほしいとの私の思いからの提言である。

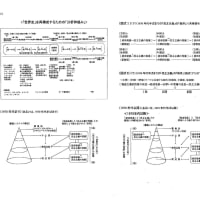

私の語る「システム」論で繰り返して私が提示してきた〈「システム」とその関係の歩み〉で描かれるモデル({[B]→(×)[C]→×[A]}、なおモデルは省略形、共時態型モデル)から、以下のような図式が得られる。

すなわち、

Bの中国の経済発展→Bの中国の民主主義の発展→Aの米国の経済発展→×Aの米国の民主主義の発展の関係を示す図式である。この図式はまた、以下のように書き換えられる。

すなわち、

Bの中国の衣食足りて→Bの中国の礼節を知る→Aの米国の衣食足りず→Aの米国の礼節を知らずの関係を示す図式である。

「経済発展」、「民主主義の発展」という用語を使うときにはわからない関係が、「衣食足りて(足りず)礼節を知る(知らず)」の営為の関係の図式を示す用語を使うことで、見えなかった経済発展、民主主義の発展の中身というか内容が理解される。民主主義の発展の場合は、その前に記号の×を書いているので少しはわかりやすいかもしれないが。*なお、中国やその他のBグループにおける「システム」の高度化はこれからが本番であることから、中国やBグループにはこの図式はいまだ実現してはいないことに注意されたい。これから2,30年後に予想・予測される関係を示す図式であることを、ここでも念のために断っておきたい。

また、この図式は以下のように書き換えられる。Bの中国の民主主義の発展を除いた関係を示す図式である。この他にも、いろいろと図式の書き換えは可能で会える。

すなわち、

Bの中国の経済発展→Aの米国の経済発展→×Aの米国の民主主義の発展の関係を示す図式である。さらにそこから、Bの中国の経済発展→×Aの米国の民主主義の発展の関係を示す図式が得られる。)

この図式はまた、以下のように書き換えられる。

すなわち、

Bの中国の衣食足りて→Aの米国の衣食足りず→Aの米国の礼節を知らずの関係を示す図式である。(さらにそこから、Bの中国の衣食足りて→Aの米国の礼節を知らずの関係を示す図式が得られる。)

さらに、私はほとんど逆から見た関係をブログ記事では多くは描いてはいないが、私のモデルで示される図式は逆から見るときに、また違った味わいというか眺望を得ることができる(はず)。少し書いてみよう。

すなわち、

Aの米国の経済発展→×Aの米国の民主主義の発展→Bの中国の経済発展→Bの中国の民主主義の発展の関係を示す図式である。これはまた次のように書き換えられる。

すなわち、

Aの米国の衣食足りず→Aの米国の礼節を知らず→Bの中国の衣食足りて→Bの中国の礼節を知るの関係を示す図式である。そこからまた、Aの米国の礼節を知らず→Bの中国の衣食足りて→Bの中国の礼節を知るの関係を示す図式が得られることになる。さらにまた、Aの米国の衣食足りず→Bの中国の礼節を知りての関係を示す図式が得られることになる。

少しややこしくなって申し訳ないのだが、要するに、これらの図式を基にして、この図式の関係を満足させるというか図式に該当する資料を探し出して、それらをつなぎ合わせて図式の関係を完成させてほしいのである。さらに、この図式の関係は、ナショナリズムとその関係を示す[ ]の記号で示される主権国家や国民国家の関係も残されているし、それらの集大成である{ }の記号で示している覇権システムが背後に控えている。これらの関係を基にした資料収集も当然ながら必要となるのは言うまでもない。

*言うまでもないことだが、これらの図式に該当しない、あるいは図式それ自体が間違っている?ことを、これでもかと思わせる資料が多々出てくるのはこれまた間違いない。それを踏まえた上で、これらの図式に該当する資料を「探し出せ」ということを、私は述べているのである。当たり前のことだが、Aの米国の民主主義の発展と世界のどこかの国の民主主義の発展は両立するというのが常識的な見方だろうが、私はこれに対して、Aの民主主義の発展→(×)Bの民主主義の発展→×Cの民主主義の発展の図式で描かれる関係を前提として、Aの民主主義の発展は実現されてきたとみている。

この他にも是非とも試みてほしい問題がある。中東やアフリカにおける様々な政変の背後には、Bの中国の経済発展→(×)Cの中東・アフリカ諸国の経済発展→(×)Cの中東・アフリカ諸国の民主主義の発展の関係が影響している、と私はみている。勿論、それらの関係は、{[B]→(×)[C]→×[A]}で描かれる〈「システム」とその関係の歩み〉と結び付けて捉え直されなければならない。とくにAグループの米国やロシア(ソ連)、英国等の覇権国や強大国とBの中国、Cの中東・アフリカ諸国との関係を忘れるわけにはいかない。

それらを踏まえて、たとえば、改革・開放政策の実現と世界の工場により安価な中国製品の流入と中国国家のプレゼンス・プレスティージによって、これら地域が経済発展に際してどれほどの打撃を被り、そこからいかなる政情不安となり、政権交代や転覆を余儀なくされたのか。地中海に面したアフリカ北岸地域の一連の革命の背後には、こうしたシナリオで描かれた経済発展と民主主義の発展の関係が導かれていたのではないか。

私の頭の中で、これらの問題とそれについての私なりの見方とそのおおよその見当はついてはいるのだが、今の私では如何、どうにもならないと思えるほどの絶望的な作業であるのは明らかである。もし誰かがこうした私の語る「システム」論から、これらの諸問題にアプローチしてくれれば、と切に願う次第だ。もしそれを誰かが引き継いでくれたならば、それこそ私はその誰かに対して、満腔の喜びをもって告げるに違いない。〈あなたの語る「システム」論〉から、私はたくさん有意義なことを学ぶことができてうれしい、と。

(最後に一言)

すぐ上の「うれしい」との表現は、とても不謹慎なものであるのは、私にもよくわかる。だが、たとえそうだとしても、やはり私にはそうなのだ。なぜなら、私たちが向き合うべき「敵」の正体について、これまで以上に具体的かつ実証的な形で私たちの前に示されたからに他ならない。私はただただ頭を垂れるしかない。今のウクライナ情勢の中で、自由と民主主義を守るために戦う云々の掛け声が何の疑問もなく流布されている世の中では、あまりにも報われることの少なく、評価されることもないかもしれないからだ。だが、私にはそれがかけがえのない研究となるであろうことは、確かなことである。

(付記)

前々回記事も、以前の記事でそれに似たようなことを書いていたことを思い出した。勿論、同じ記事ではないが。断片的ではあれ、どこかで書いた記憶がある。今回記事もまた、そんな風な、以前に読者にお願いしていたように思われるのだが。