糸山泰造著の「絶対学力」(文春ネスコ)に

人間は12歳までに様々な角度からものを見ること(抽象思考)が

できるようになる自然な成長プログラムを持っています。

ですから、そのプログラムに逆らって幼児期に先行学習や

パターン学習などをしていると手痛いシッペ返しをくらってしまいます。

幼児期にすべきことは、全ての時間を使って「ゆっくり、じっくり、

丁寧に」体験に裏付けされた豊かな言葉を習得させ、

「考える力」を付けてあげることなのです。

この力が育たないと具象思考から抽象思考へと

劇的に思考形態が変化する「9歳の壁」を突破することはできません。

いくら計算が速くても、表面的な言葉を多く知っていても

「9歳の壁」は乗り越えられないのです。

子育ても家庭学習もキーワードは「言葉」です。

という文章が載っていました。

幼児期は何はともあれ、親子でたっぷり会話をすることが、

大事ですね

そこで、過去記事のなかから、親子の会話の大切さについて触れた記事を

3つご紹介します。

4コママンガを使った 幼児のための作文指導(1)

絵本のインプット、アウトプットのバランスの話

☆

灘中の国語問題から 幼児教育を考える 2

また、何度か紹介させていただいているtoshi先生のブログに

小学校の国語の授業で、

子どもの考え表現する力をはぐくむ先生と生徒の会話の様子が

すばらしかったので紹介します。

子どもの話す力を引き出すための

とても良いヒントになると思います。

人間は12歳までに様々な角度からものを見ること(抽象思考)が

できるようになる自然な成長プログラムを持っています。

ですから、そのプログラムに逆らって幼児期に先行学習や

パターン学習などをしていると手痛いシッペ返しをくらってしまいます。

幼児期にすべきことは、全ての時間を使って「ゆっくり、じっくり、

丁寧に」体験に裏付けされた豊かな言葉を習得させ、

「考える力」を付けてあげることなのです。

この力が育たないと具象思考から抽象思考へと

劇的に思考形態が変化する「9歳の壁」を突破することはできません。

いくら計算が速くても、表面的な言葉を多く知っていても

「9歳の壁」は乗り越えられないのです。

子育ても家庭学習もキーワードは「言葉」です。

という文章が載っていました。

幼児期は何はともあれ、親子でたっぷり会話をすることが、

大事ですね

そこで、過去記事のなかから、親子の会話の大切さについて触れた記事を

3つご紹介します。

4コママンガを使った 幼児のための作文指導(1)

絵本のインプット、アウトプットのバランスの話

☆

灘中の国語問題から 幼児教育を考える 2

また、何度か紹介させていただいているtoshi先生のブログに

小学校の国語の授業で、

子どもの考え表現する力をはぐくむ先生と生徒の会話の様子が

すばらしかったので紹介します。

子どもの話す力を引き出すための

とても良いヒントになると思います。

くりあがり学習マシーンにつづき、

くりさがり学習マシーンです。

前回と同じ丸を10個書いた紙を2枚用意します。

11-2なら

まず、10のまとまりから、引きたい2を「ボトッ!ボトッ!」という

音とともに、

外へはじき出し、

「スルスルスル~」と落ち物ゲームのように、

もう片方の紙の1を移します♪

なぜ、マシーンなのか?

というと、こちらも、効果音やばかばかしいしぐさを加えると、

子どもがしつこくやりたがるからです

間違えた時、「どてっ!」とか言ってずっこけるのも、

子どもはものすごく好きで、それがしたいために、はりきって勉強します。

くりさがり学習マシーンです。

前回と同じ丸を10個書いた紙を2枚用意します。

11-2なら

まず、10のまとまりから、引きたい2を「ボトッ!ボトッ!」という

音とともに、

外へはじき出し、

「スルスルスル~」と落ち物ゲームのように、

もう片方の紙の1を移します♪

なぜ、マシーンなのか?

というと、こちらも、効果音やばかばかしいしぐさを加えると、

子どもがしつこくやりたがるからです

間違えた時、「どてっ!」とか言ってずっこけるのも、

子どもはものすごく好きで、それがしたいために、はりきって勉強します。

くりあがりの計算がすばやくできるようになるには、

頭の中で、10の合成と、あまった数のイメージが、

さっと浮かぶようにしておくことが大切です。

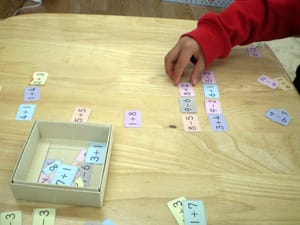

写真は「くりあがり計算マシーン」

ギーガチャン!ツツツ…

という音は、口でお願いします。

手動です♪

紙に10個丸を描いたものを2枚用意します。(5ずつ並べて)

こまはオセロでも、チップでもかまいません。

片方の紙に 9

もう片方の紙に 3

を置き、目で判断して、

9+3の答を言わせます。

その後、マシーンのスイッチを入れ(真似です)、

ギーガチャン!ツツツ…

10のまとまりと、あまりになるように

こまを動かします。

どうして、マシーンなのか?

というと、

単純にその方が子どもに受けるからです!

効果音やオーバーなしぐさを加えると、

子どもは何度でもやりたがります

頭の中で、10の合成と、あまった数のイメージが、

さっと浮かぶようにしておくことが大切です。

写真は「くりあがり計算マシーン」

ギーガチャン!ツツツ…

という音は、口でお願いします。

手動です♪

紙に10個丸を描いたものを2枚用意します。(5ずつ並べて)

こまはオセロでも、チップでもかまいません。

片方の紙に 9

もう片方の紙に 3

を置き、目で判断して、

9+3の答を言わせます。

その後、マシーンのスイッチを入れ(真似です)、

ギーガチャン!ツツツ…

10のまとまりと、あまりになるように

こまを動かします。

どうして、マシーンなのか?

というと、

単純にその方が子どもに受けるからです!

効果音やオーバーなしぐさを加えると、

子どもは何度でもやりたがります