今日はメルヘンや民話の国際学会のことを話ましょう!

「へーえ! 日本昔話学会があるのは、このブログで読んで知っているけど

国際学会まであるの?」と驚かれるみなさまもおられるかもしれませんね。

そう、あるのです。

International Society for Folk Narrative Research

といいます。

日本語では「国際口承文芸学会」ないしは「国際民間説話学会」と訳されています。

(公式の日本語の学会名称は定まっていません)

1959年に創立大会があり、1962年に正式に設立され、ほぼ4年に1度、国際大会が開催されています。

世界の80ヶ国から約700人の会員がいます。

詳しくは、下記の学会HPをご覧ください。

INSFNR

私が初めて参加したのは、確か1978年、スコットランドのエジンバラで開催された大会でした。

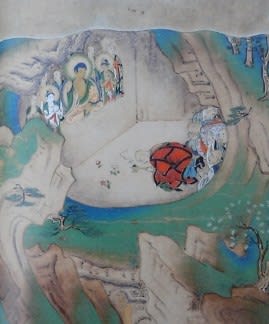

以下の写真は、主催者のエジンバラ大学のブルフォード教授が民俗衣装(男のスカート)を来て、

レセプションにおいてマックス・リュティ教授夫妻を出迎えているところです。

私の撮った貴重な、私の恩師リュティ教授夫妻の写真です。

(写真をクリックして、拡大して見てくださいね。)

それ以来、何度か大会に参加し、研究発表をしてきました。

次回の大会は次の通り開催されます:

●国際口承文芸学会 (ISFNR) 第16回大会 (予告)

2013年6月25日~30日 ビリニュス市(リトアニア共和国)

ビリニュス大学 リトアニア民間文芸研究所

総合テーマ:現代社会における口承文芸、その統一性と多様性

学会参加申込:2012年6月30日までに

研究発表申込:タイトルと要旨(300字以内)を2012年10月1日までに。

詳しくは右記サイト参照:第16回大会

前回の大会の様子は、故櫻井美紀さんのHPをご覧下さい。

ギリシャ15日間の旅

今回は、国際学会の紹介でした。

「へーえ! 日本昔話学会があるのは、このブログで読んで知っているけど

国際学会まであるの?」と驚かれるみなさまもおられるかもしれませんね。

そう、あるのです。

International Society for Folk Narrative Research

といいます。

日本語では「国際口承文芸学会」ないしは「国際民間説話学会」と訳されています。

(公式の日本語の学会名称は定まっていません)

1959年に創立大会があり、1962年に正式に設立され、ほぼ4年に1度、国際大会が開催されています。

世界の80ヶ国から約700人の会員がいます。

詳しくは、下記の学会HPをご覧ください。

INSFNR

私が初めて参加したのは、確か1978年、スコットランドのエジンバラで開催された大会でした。

以下の写真は、主催者のエジンバラ大学のブルフォード教授が民俗衣装(男のスカート)を来て、

レセプションにおいてマックス・リュティ教授夫妻を出迎えているところです。

私の撮った貴重な、私の恩師リュティ教授夫妻の写真です。

(写真をクリックして、拡大して見てくださいね。)

それ以来、何度か大会に参加し、研究発表をしてきました。

次回の大会は次の通り開催されます:

●国際口承文芸学会 (ISFNR) 第16回大会 (予告)

2013年6月25日~30日 ビリニュス市(リトアニア共和国)

ビリニュス大学 リトアニア民間文芸研究所

総合テーマ:現代社会における口承文芸、その統一性と多様性

学会参加申込:2012年6月30日までに

研究発表申込:タイトルと要旨(300字以内)を2012年10月1日までに。

詳しくは右記サイト参照:第16回大会

前回の大会の様子は、故櫻井美紀さんのHPをご覧下さい。

ギリシャ15日間の旅

今回は、国際学会の紹介でした。