和声学あれこれ(7)「和音の転回と重複・削除」

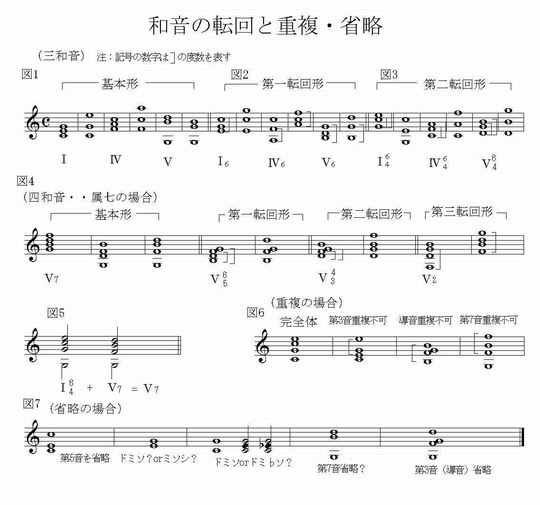

今まで図で色々な和音を基本形で表示してきましたが、実際の曲の中では様々な形で使われています。和音の最低音即ちベース音(根音)が、その和音の基となる音が使われている場合、これを基本形と云います。記号としてはそのままです。上に積み上げられた音がどの様な配置であっても基本形には違いありません。→図1 基本形は曲の最初と最後、楽節の段落にも使われます。ギターは演奏する上で開放弦をベースにする場合が多いので勿論曲中でもよく使います。次に基本形の第3音をベースに持ってくる場合、これを第一転回形といい、ロクの和音と呼びます。→図2。これも曲中で多く使われます。この時、気を付けなくてはならないのは上部和音やメロディーにこの第3音を使わないことです。これを第3音の重複不可と云います。

次に第5音をベースにする場合、これを第2転回形といい、シロクの和音と呼びます。→図3。

不安定な和音の為、普通単独ではあまり使われません。主和音の場合制約があります。即ち主和音の第5音は属音(属和音の根音)でもありますから、属(和)音のうえに主和音が乗っているとみますと非常に不安定ですので、ただちにこれを解決するために属和音に進行しなくてはなりません。これを記号化すると「イチのヨンロク+ゴ」として一つの属和音の変形とみなします。クラシックでは終止形の定石となっています。→図5

ついでに、属七のような四和音の場合、転回形の呼び方が少し変わり、第3転回形もあります。→図4

さて、通常クラシックでは三和音(ポピュラーでは四和音)を使いますが、和声学では説明する時ピアノ譜のような二段譜に常に四声体で書く習慣です。しかしギターで実際の曲を四声体を連続して使うのは演奏上不可能ですので、主に二・三声体で書かれているのが普通です。

そこで、和音は3和音、書くのは四声体で、ということはどれかの音を一つ付け加える事に

なります。これを「重複」と云います。また、四声体でも三声体でも3和音の内一つ省略する場合もあります。これを「省略」と云います。では、いったいどの音を「重複・省略」していいのか、いけないのか、今回はそのことについて考えてみましょう。編曲するときにも役にたつかも知れません。

まず「重複」ですが、原則として四声体で書ける(弾ける)時はできる限り全ての音(完全体といいますが)を使います。充実した響きが得られるからです。その時重ねていい音は基本的に根音、次に第5音となります。しかし第3音は重ねて行けない事になっています。第3音はその和音の性格を決める大切な音です。また、属和音の場合の第3音は導音、属七の場合の第7音は限定進行音といい、絶対重ねては行けないことになっています。→図6

次に、「省略」ですが、これも原則として3和音の完全体で全ての音を使いましょう。

ですが、どうしても省略しなくてはならない時は、第5音のみで根音、第3音は削ってはいけません。根音を省略しますと和音が曖昧になりますし、第3音を削りますと長・短の和音の区別が判らなくなります。(もっとも、曲の流れから大体判別出来ますけど)また、属七の第7音を省略しますと属和音になり、属七を使う意味がありませんし、第3音の導音を削りますと主和音への強い指向性が薄れます。→図7

結局、重複していい音は根音と第5音、省略していい音は第5音という事になります。

一つの和音の中にもいろいろ役割や重要性があるものですね。

次回は或る和音が次の和音に進む時の限定進行音についてです。

題して「安定・不安定・・・限定進行音」です。

服部 修司

| Trackback ( 0 )

|