8月のとある土曜日、住んでるところの自治会で夏祭りがありました。

夏祭りの開催目的

明るく、楽しい、元気な地域づくりのため、地域ぐるみで祭りを盛り上げましょう。

夏休み中の子供たちの楽しい思い出づくり・・・

新・旧住民の交流を深め、晩夏の楽しいひとときを過ごしましょう

今年、夏祭りのハイライトは?

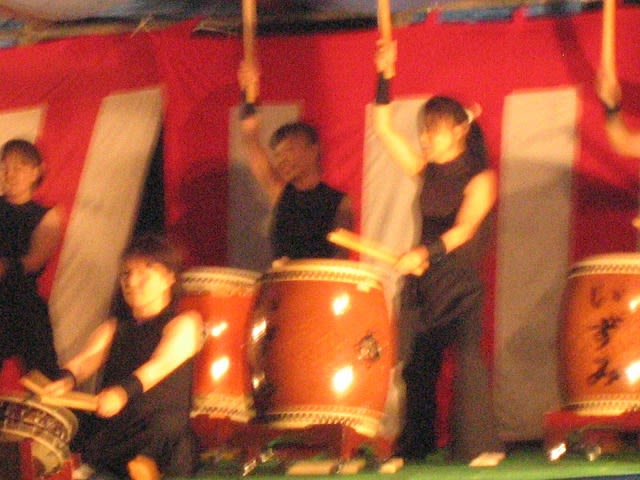

木津川市で活動の「いずみ太鼓:木の鼓(きのこ)」の皆さんをお迎えしての勇壮な太鼓ショー

第一部:午後~夕方 こども祭り(小学生、幼児対象)

→お嫁に行かれた娘さんたちがお子ちゃま連れての里帰り

第二部:花火、夏祭り

→花火は子供たち

→大人タイムは生ビール・サーバーとおつまみ食べ放題

このあいだ子供たちにはカルピス、サイダー、ジュース類など飲み放題

全員参加のビンゴゲーム等々

8月に入って

飲み物、ビンゴゲームの景品、花火等の買い出しがありました。

役員のUさんは事前にチラシをチェックされてたとか・・・で、

00はリカマン、000はジャンンボ0村、0000はコー0ンと、いうふうに何軒かのお店をハシゴです。

普段、あんまり買い物に出かけないわんちゃんには楽しいひとときで、とても、お値段とかの勉強になりました。

「ほぉ~~へぇ~~いろんなモノがあって、お値段もいろいろなんやなぁ」みたいな。

飲み物類の保管は大きな冷蔵庫を持ってはるMさんに依頼・・・

「今日は花火は買わないのですか?」と、尋ねるわんちゃん

「花火はお盆過ぎるとグ~ンと安くなるのでその時が狙い目ですよ、お盆過ぎに買うときます」とUさんが・・・

またまたカンシン(コレって常識?)のわんちゃん

当日の役割分担です

「わんちゃんはスーパーボールすくいと、かき氷の責任者についてもらいましょう、ビンゴの時は番号照合のメンバーになってくださいよ」

いよいよ当日の朝

男性役員さんは舞台づくりと、テント張り

女性役員さんはテーブルと丸椅子を雑巾で拭きます

音響・照明一式はI電気屋さん(地域で開業されてます)

かき氷機一式はレンタルで(シーズン早い目に手配されたとか)

透き通った氷が届きました、単位は8貫とはビックリ、いったい何キロ?

ちょっと、かき氷機の試運転、刃の出し具合でかき氷が粗くもなり細かくもなり・・・面白いなぁ~

スーパーボールのポイは手作りです、ポイの型に丸い紙を挟みます

もう一つ大事なこと、

事前に役員全員で牛乳パックで氷を作る事(各自2本づつ)

これは、祭り当日に大きなクーラーボックスに入れたペットボトル・ジュース類を冷やすためです

次々にパックを破り氷を出していきます。

集会所の広間で、子供会の役員さんが子供たちをアニメ鑑賞会に案内します。

み~んな静かに観てます、わんちゃんにはとても不思議に思いました

何で、こんなに静かに??アニメは何?

「ワンピースなんですよ、みんな大好きだから静かですねん」

「ワンピース?今、流行ってるの?」

画面はチラチラめまぐるしく映っていきます、そりゃじっとして観ないとわからへんわねぇ・・・

アニメ鑑賞が終わると、どど~っとかき氷の前に・・・

忙しかった、ガシャガシャガシャとカップに入っていきます、

「シロップは何が良い?」「レモン!」「いちご!」「カルピス!」

6~70カップぐらい作ったかな?

スーパーボールすくいは一個もすくえなくても、お土産に好きなスーパーボール5個進呈

集会所の広間と和室では

輪投げ

空き缶積

プラバン作り

ストライクアウト・ゲーム

等々、思い思いの場所で楽しんでる子供たち

夕方4:30でいったん解散

夜の部は6時過ぎ集合

ところがその日は朝から怪しい天気

午後はにわか雨、しとしと雨と思えばお日様が顔を出したり・・・

さぁ夜の部は何処で?

集会所の大広間では収容しきれません

雨が降ってる外では太鼓ショーがね心配

夜の部7:30ギリギリまで判断がね・・・大変でした

「いずみ太鼓:木の鼓(きのこ)」に問い合わせ

「雨の中でも平気ですよ、太鼓にはカバーをします、部屋の中やとガマンできないくらい音が響きますよって・・・」

舞台に屋根をにわかに作りブルーシートで簡易屋根

さぁ夜の部

生ビールのサーバーが大人気、これには長蛇の列

「わんちゃん、ジュースの方に来て下さい」

オレンジジュース、カルピス、ファンタ、サイダー、コーラ等々子供たちのリクエストで紙コップに注いで

「は~い、入りましたよ~」

「いずみ太鼓:木の鼓(きのこ)」の太鼓ショーはスゴ~イ迫力

ビンゴゲームは事前にカードが各家に配られてあります。

「ビンゴ!!」って叫んでカードを持ってきたら、数字を照合します

「ハイおめでとうございます、終了後に商品と引き換えます、失くさないでね」って引換券を渡す

例年なら、ずら~っと景品がみんなの前に並べてあるのですが、雨なんで・・・

ちなみに景品は

卓上IH調理器(A社提供)清酒(Bさん提供)テニスボール(Cさん提供)自転車、扇風機、ビール、トースター、携帯用折りたたみ椅子、保冷バッグ、洗剤、ラップ、ボックスティッシュ他等々、一本きりのもありますが何本もというのもあります

扇風機というのが今風ですね3台も、自転車は毎年人気がありますよ。

これ等の景品を買い出しに行ったとき「コレ当たるといいなぁ・・・」と思ったモンも。

こういうのん滅多に当たらないわんちゃんですが、携帯用ライトが当たりました、懐中電灯が欲しかったんです、嬉しかったなぁ・・・

その夜はそのまんまでいったん帰宅

翌日、役員全員で後片付け、大勢で片づけると時間もそんなにかかりません。

「わんちゃん、紅白の天幕が3張、雨で汚れがキツイんでクリーニングに持って行ってもらえますか?」

「ハ~イ、それに布巾に使ったタオル類はウチで洗濯しときますね」

楽しかった夏祭りでした。

「お薬師様」 高村健一

まいごになんかならないように しっかりつないだ二つの手

確かめあったぬくもりは あなたが十で私が八つ

遠いあの日の思い出よ お薬師様の縁日で

買った綿菓子 緑亀 おはじき パチンコ あめ細工

お参りしましょ おみ堂で 鳴らす鰐口 縁結び

幸せ祈った 四つの手 あの夏の日の思い出は

あなたが二十二 私が二十

お薬師様の縁日は サーカス ジンタ ろくろ首

迷子になんかならないように ちょっと太郎の手を引いて

記念に芽生えを買いたいの この子の三つのお祝いに

お薬師様の石畳 はさんで廻る風車 三人つなぐ 手と手と手

陽炎ゆれる大伽藍 ほほえむ花も香をそえて

夏祭りの開催目的

明るく、楽しい、元気な地域づくりのため、地域ぐるみで祭りを盛り上げましょう。

夏休み中の子供たちの楽しい思い出づくり・・・

新・旧住民の交流を深め、晩夏の楽しいひとときを過ごしましょう

今年、夏祭りのハイライトは?

木津川市で活動の「いずみ太鼓:木の鼓(きのこ)」の皆さんをお迎えしての勇壮な太鼓ショー

第一部:午後~夕方 こども祭り(小学生、幼児対象)

→お嫁に行かれた娘さんたちがお子ちゃま連れての里帰り

第二部:花火、夏祭り

→花火は子供たち

→大人タイムは生ビール・サーバーとおつまみ食べ放題

このあいだ子供たちにはカルピス、サイダー、ジュース類など飲み放題

全員参加のビンゴゲーム等々

8月に入って

飲み物、ビンゴゲームの景品、花火等の買い出しがありました。

役員のUさんは事前にチラシをチェックされてたとか・・・で、

00はリカマン、000はジャンンボ0村、0000はコー0ンと、いうふうに何軒かのお店をハシゴです。

普段、あんまり買い物に出かけないわんちゃんには楽しいひとときで、とても、お値段とかの勉強になりました。

「ほぉ~~へぇ~~いろんなモノがあって、お値段もいろいろなんやなぁ」みたいな。

飲み物類の保管は大きな冷蔵庫を持ってはるMさんに依頼・・・

「今日は花火は買わないのですか?」と、尋ねるわんちゃん

「花火はお盆過ぎるとグ~ンと安くなるのでその時が狙い目ですよ、お盆過ぎに買うときます」とUさんが・・・

またまたカンシン(コレって常識?)のわんちゃん

当日の役割分担です

「わんちゃんはスーパーボールすくいと、かき氷の責任者についてもらいましょう、ビンゴの時は番号照合のメンバーになってくださいよ」

いよいよ当日の朝

男性役員さんは舞台づくりと、テント張り

女性役員さんはテーブルと丸椅子を雑巾で拭きます

音響・照明一式はI電気屋さん(地域で開業されてます)

かき氷機一式はレンタルで(シーズン早い目に手配されたとか)

透き通った氷が届きました、単位は8貫とはビックリ、いったい何キロ?

ちょっと、かき氷機の試運転、刃の出し具合でかき氷が粗くもなり細かくもなり・・・面白いなぁ~

スーパーボールのポイは手作りです、ポイの型に丸い紙を挟みます

もう一つ大事なこと、

事前に役員全員で牛乳パックで氷を作る事(各自2本づつ)

これは、祭り当日に大きなクーラーボックスに入れたペットボトル・ジュース類を冷やすためです

次々にパックを破り氷を出していきます。

集会所の広間で、子供会の役員さんが子供たちをアニメ鑑賞会に案内します。

み~んな静かに観てます、わんちゃんにはとても不思議に思いました

何で、こんなに静かに??アニメは何?

「ワンピースなんですよ、みんな大好きだから静かですねん」

「ワンピース?今、流行ってるの?」

画面はチラチラめまぐるしく映っていきます、そりゃじっとして観ないとわからへんわねぇ・・・

アニメ鑑賞が終わると、どど~っとかき氷の前に・・・

忙しかった、ガシャガシャガシャとカップに入っていきます、

「シロップは何が良い?」「レモン!」「いちご!」「カルピス!」

6~70カップぐらい作ったかな?

スーパーボールすくいは一個もすくえなくても、お土産に好きなスーパーボール5個進呈

集会所の広間と和室では

輪投げ

空き缶積

プラバン作り

ストライクアウト・ゲーム

等々、思い思いの場所で楽しんでる子供たち

夕方4:30でいったん解散

夜の部は6時過ぎ集合

ところがその日は朝から怪しい天気

午後はにわか雨、しとしと雨と思えばお日様が顔を出したり・・・

さぁ夜の部は何処で?

集会所の大広間では収容しきれません

雨が降ってる外では太鼓ショーがね心配

夜の部7:30ギリギリまで判断がね・・・大変でした

「いずみ太鼓:木の鼓(きのこ)」に問い合わせ

「雨の中でも平気ですよ、太鼓にはカバーをします、部屋の中やとガマンできないくらい音が響きますよって・・・」

舞台に屋根をにわかに作りブルーシートで簡易屋根

さぁ夜の部

生ビールのサーバーが大人気、これには長蛇の列

「わんちゃん、ジュースの方に来て下さい」

オレンジジュース、カルピス、ファンタ、サイダー、コーラ等々子供たちのリクエストで紙コップに注いで

「は~い、入りましたよ~」

「いずみ太鼓:木の鼓(きのこ)」の太鼓ショーはスゴ~イ迫力

ビンゴゲームは事前にカードが各家に配られてあります。

「ビンゴ!!」って叫んでカードを持ってきたら、数字を照合します

「ハイおめでとうございます、終了後に商品と引き換えます、失くさないでね」って引換券を渡す

例年なら、ずら~っと景品がみんなの前に並べてあるのですが、雨なんで・・・

ちなみに景品は

卓上IH調理器(A社提供)清酒(Bさん提供)テニスボール(Cさん提供)自転車、扇風機、ビール、トースター、携帯用折りたたみ椅子、保冷バッグ、洗剤、ラップ、ボックスティッシュ他等々、一本きりのもありますが何本もというのもあります

扇風機というのが今風ですね3台も、自転車は毎年人気がありますよ。

これ等の景品を買い出しに行ったとき「コレ当たるといいなぁ・・・」と思ったモンも。

こういうのん滅多に当たらないわんちゃんですが、携帯用ライトが当たりました、懐中電灯が欲しかったんです、嬉しかったなぁ・・・

その夜はそのまんまでいったん帰宅

翌日、役員全員で後片付け、大勢で片づけると時間もそんなにかかりません。

「わんちゃん、紅白の天幕が3張、雨で汚れがキツイんでクリーニングに持って行ってもらえますか?」

「ハ~イ、それに布巾に使ったタオル類はウチで洗濯しときますね」

楽しかった夏祭りでした。

「お薬師様」 高村健一

まいごになんかならないように しっかりつないだ二つの手

確かめあったぬくもりは あなたが十で私が八つ

遠いあの日の思い出よ お薬師様の縁日で

買った綿菓子 緑亀 おはじき パチンコ あめ細工

お参りしましょ おみ堂で 鳴らす鰐口 縁結び

幸せ祈った 四つの手 あの夏の日の思い出は

あなたが二十二 私が二十

お薬師様の縁日は サーカス ジンタ ろくろ首

迷子になんかならないように ちょっと太郎の手を引いて

記念に芽生えを買いたいの この子の三つのお祝いに

お薬師様の石畳 はさんで廻る風車 三人つなぐ 手と手と手

陽炎ゆれる大伽藍 ほほえむ花も香をそえて