≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

平安京~戦国時代の紫野を巡る

行程:地下鉄鞍馬口駅⇒玄武公園⇒紫式部墓所⇒船岡山・建勲神社⇒船岡山公園(昼食)⇒今宮神社⇒大徳寺⇒地下鉄北大路駅(解散)

玄武公園:準備運動から

紫式部墓所・小野篁(おののたかむら)墓所 『源氏物語』を書いた紫式部は、世の風紀を乱したとして地獄に落とされたため、閻魔大王と交流していたという小野篁の墓を紫式部の墓の横に移したのだとか。

場所は北大路堀川の交差点を南、島津製作所の工場敷地内にあるのですがひっそりと……。

この辺りは「蓮台野(れんだいの)」という地で、貴族などのお墓があった場所(往古葬送地)です。

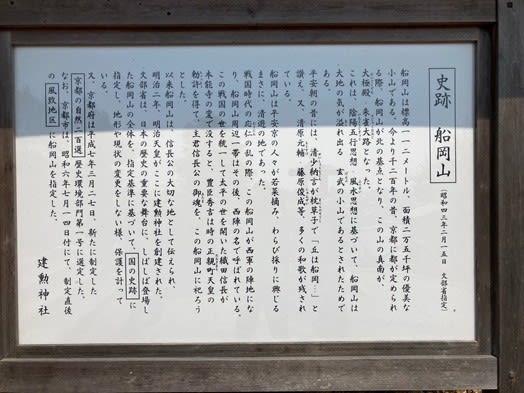

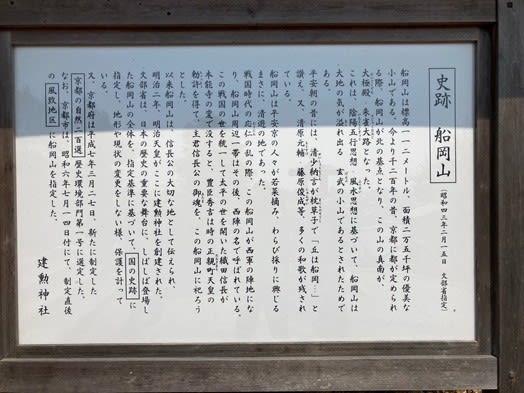

建勲神社

織田信長公をご祭神として明治天皇により創建される

明治2年(1869)、明治天皇の御下命により創建された神社で、織田信長公をお祀りしています

正式には「たけいさおじんじゃ」といいますが、一般には「けんくんじんじゃ」「けんくんさん」と親しまれています

船岡山でお弁当タイム

船岡山からの眺望

今宮神社

絵馬舎(えましゃ)登録有形文化財:今宮神社

寛政12年(1800)建立。かつて、神々は騎乗した姿で現れると考えられていた為、馬は神様の乗り物として神聖視されており、古くから人々は願い事をする際、神様への御玉串として馬を奉納していました。後にこれが絵馬となり奉納する殿舎が建てられました。

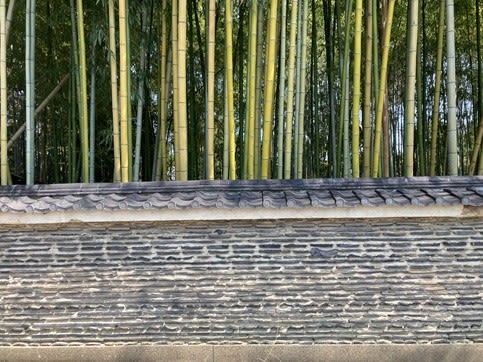

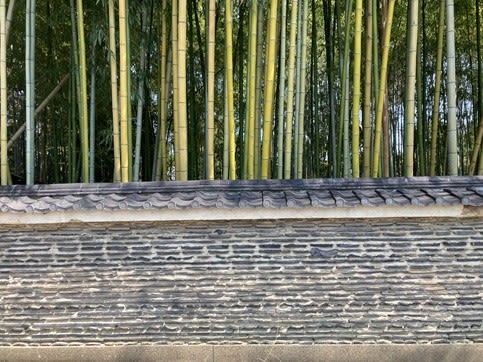

瓦土塀:大徳寺界隈にて

「瓦土塀」と呼ばれる、廃材を利用し、瓦を何層にも積み重ねた土塀があります。

瓦土塀は「瓦積み式土塀 」 の略で、文字通り、瓦が何層にも積み重なっている土塀で、瓦を挟み込む理由は耐久性もさることながら、意匠性(デザイン性)を得る為と思われます。

番外 あぶり餅

👆 一和

👆かざりや

今宮神社名物「あぶり餅」の魅力と一和とかざりやの歴史こちら

「今宮神社、門前の団子屋さん有名やで」と“いきいきウォーキング”のスタッフさんから聞いてたのでスゴク残念でした。水曜日は定休日だったのね。

地下鉄北大路駅にて解散 歩行距離:約7km うちに帰り歩数計を見ると15403歩。

平安京~戦国時代の紫野を巡る

行程:地下鉄鞍馬口駅⇒玄武公園⇒紫式部墓所⇒船岡山・建勲神社⇒船岡山公園(昼食)⇒今宮神社⇒大徳寺⇒地下鉄北大路駅(解散)

玄武公園:準備運動から

紫式部墓所・小野篁(おののたかむら)墓所 『源氏物語』を書いた紫式部は、世の風紀を乱したとして地獄に落とされたため、閻魔大王と交流していたという小野篁の墓を紫式部の墓の横に移したのだとか。

場所は北大路堀川の交差点を南、島津製作所の工場敷地内にあるのですがひっそりと……。

この辺りは「蓮台野(れんだいの)」という地で、貴族などのお墓があった場所(往古葬送地)です。

建勲神社

織田信長公をご祭神として明治天皇により創建される

明治2年(1869)、明治天皇の御下命により創建された神社で、織田信長公をお祀りしています

正式には「たけいさおじんじゃ」といいますが、一般には「けんくんじんじゃ」「けんくんさん」と親しまれています

船岡山でお弁当タイム

船岡山からの眺望

今宮神社

絵馬舎(えましゃ)登録有形文化財:今宮神社

寛政12年(1800)建立。かつて、神々は騎乗した姿で現れると考えられていた為、馬は神様の乗り物として神聖視されており、古くから人々は願い事をする際、神様への御玉串として馬を奉納していました。後にこれが絵馬となり奉納する殿舎が建てられました。

瓦土塀:大徳寺界隈にて

「瓦土塀」と呼ばれる、廃材を利用し、瓦を何層にも積み重ねた土塀があります。

瓦土塀は「瓦積み式土塀 」 の略で、文字通り、瓦が何層にも積み重なっている土塀で、瓦を挟み込む理由は耐久性もさることながら、意匠性(デザイン性)を得る為と思われます。

番外 あぶり餅

👆 一和

👆かざりや

今宮神社名物「あぶり餅」の魅力と一和とかざりやの歴史こちら

「今宮神社、門前の団子屋さん有名やで」と“いきいきウォーキング”のスタッフさんから聞いてたのでスゴク残念でした。水曜日は定休日だったのね。

地下鉄北大路駅にて解散 歩行距離:約7km うちに帰り歩数計を見ると15403歩。