こんにちは。

先日、都美でクリムト展/ウイーンと日本展を見てきたが、そのずっと前に国立新で、やはりクリムトが主役の”ウィーン・モダン/クリムト、シーレ 世紀末への道”を見ている。まずは、先に見た方から。展覧会記事はいつも遅れる。

展示品のすべてがウイーン・ミュージアムの所蔵作品。ミュージアムが現在、改装中ということで、旧石器時代から20世紀中頃に至るまでの膨大な所蔵品の中から、評価の高いという”世紀末ウィーンの美術コレクション”が来日しているのだ。ウイーン美術史美術館には行っているが、ここには行っていないはず。

展示品の幅が広く、全体がよくつかめないので(汗)、公式サイトからの概要をここに貼り付けておこう。

19世紀末から20世紀初頭にかけて、ウィーンでは、絵画や建築、工芸、デザイン、ファッションなど、それぞれの領域を超えて、新しい芸術を求める動きが盛んになり、ウィーン独自の装飾的で煌きらびやかな文化が開花しました。今日では「世紀末芸術」と呼ばれるこの時代に、画家グスタフ・クリムト(1862-1918)やエゴン・シーレ(1890-1918)、建築家オットー・ヴァーグナー(1841-1918)、ヨーゼフ・ホフマン(1876-1958)、アドルフ・ロース(1870-1933)など各界を代表する芸術家たちが登場し、ウィーンの文化は黄金期を迎えます。それは美術の分野のみならず、音楽や精神医学など多岐にわたるものでした。本展は、ウィーンの世紀末文化を「近代化モダニズムへの過程」という視点から紐解く新しい試みの展覧会です。18世紀の女帝マリア・テレジアの時代の啓蒙思想がビーダーマイアー時代に発展し、ウィーンのモダニズム文化の萌芽となって19世紀末の豪華絢爛な芸術運動へとつながっていった軌跡をたどる本展は、ウィーンの豊穣な文化を知る展覧会の決定版と言えます。

次のような章立てになっている。

第1章 啓蒙主義時代のウィーン

第2章 ビーダーマイアー時代のウィーン

第3章 リンク通りとウィーン

第4章 1900年/世紀末のウィーン

では、いくつかの代表的作品を。

グスタフ・クリムト《エミーリエ・フレーゲの肖像》クリムトは生涯独身ということになっているが、彼女が事実上の伴侶。高級服飾店を経営し、ウイーンのファッション界をリードした。絵の右下の判らしきものは日本美術の落款をまねたらしい。クリムト自身も日本美術を手元に置いていたらしい。

クリムトは彫金師の子として生まれ、建築装飾家になる。30代から画家に転身。写実的人物画と黄金の装飾表現を組み合わせた”黄金様式”と呼ばれる作風を樹立。琳派の影響もあったのでは。

グスタフ・クリムト《パラス・アテナ》古代ギリシャの戦の女神。自分らの革新的な画家グループの守護神として描いた。

エゴン・シーレ《自画像》クリムトを師と仰ぐ。ナルシズムと偏愛の170点もの自画像を描いた。自らを銀のクリムトと称する。スペイン風邪で28歳で夭折。

。。。。。

クリムト、シーレだけじゃないという副題

ヨーゼフ・ホフマン《ブローチ》

マルティン・ファン・メイテンス《マリア・テレジア(額の装飾画:幼いヨーゼフ2世)》

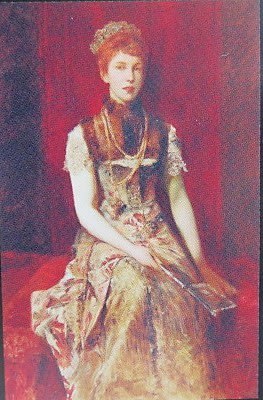

ハンス・マカルト《ドーラ・フルニエ=ガビロン》

フリードリヒ・フォン・アメリング《3つの最も嬉しいもの》

オスカー・ココシュカ 『夢見る少年たち』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます