雲一つない秋晴れの、”いいよの日”(11月4日)は、江の島で夕陽と夕富士を見てきました。素晴らしかったですよ。いいよ、いいよ!

江ノ島から見る夕陽

江ノ島から見る夕陽と富士

江ノ島から見る夕富士

江の島の橋へ向かう途中、出会った眼鏡ゴジラ

橋から見る夕富士

海の色にも感嘆

離れがたい江ノ島の夕富士だった

これだけ見せてもらっても、まだ午後5時。これから、半年間、夕富士を楽しめるのが嬉しい。いいよ、いいよの日だった。

雲一つない秋晴れの、”いいよの日”(11月4日)は、江の島で夕陽と夕富士を見てきました。素晴らしかったですよ。いいよ、いいよ!

江ノ島から見る夕陽

江ノ島から見る夕陽と富士

江ノ島から見る夕富士

江の島の橋へ向かう途中、出会った眼鏡ゴジラ

橋から見る夕富士

海の色にも感嘆

離れがたい江ノ島の夕富士だった

これだけ見せてもらっても、まだ午後5時。これから、半年間、夕富士を楽しめるのが嬉しい。いいよ、いいよの日だった。

からりと晴れあがった11月3日、家内と円覚寺の宝物風入れに行ってきた。前日の雨混じりの中、出掛けた建長寺とは天と地の違い。お客さんの数もゼんぜん違う。天気のこともあるし、休日のこともあるかも。

建長寺の宝物も、国宝が二つもあり、十分、楽しめたが、円覚寺は、その数倍、楽しめた。国宝はひとつもないが、その代わり、重文だらけ、左を向いても重文、右を向いても重文、十分すぎる展示物に大満足。ただ、一番、みたかった夢窓疎石像(絹本着色)と青磁袴腰香炉(南宋龍泉窯)が、”茶室”の中に飾れていて、遠くからしかみられなかったこと。30分待ちということで、結局、近くでは観賞できなかった。

まず、その二つから紹介。そうそう、円覚寺のカタログがカラー印刷で、まるでミニ図録になっていたのにはびっくり。建長寺もマネしてほしいですね。

夢窓疎石像(絹本着色) 瑞泉寺、京都の天龍寺、西芳寺の庭園の設計で知られる。円覚寺の黄梅院に在籍。円覚寺の開山は無学祖元。その肖像画もここに展示されている。

青磁袴腰香炉(南宋龍泉窯) いわゆる砧青磁を代表する名品。色もうつくしい。

ついでながら、”茶室”には虚空蔵菩薩像(絹本着色)も。遠目からもすばらしい輝き。

さて、実際に間近でみる作品。美術館ではとても、こんな展示はできない。重文が手で触れそうな場所に。ここの五百羅漢図(絹本着色)50幅にはいつもおどろく。一幅に10人の羅漢さんが様々な神通力を駆使する姿が。中世に遡る五百羅漢図は類例が少なく、とても貴重だという。仏涅槃図も鮮やか色彩が残り、素晴らしい。鎌倉時代の作。嘆き悲しむ人々や動物の表情。

被帽地蔵菩薩像(絹本着色、高麗時代)

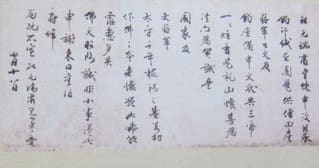

北条時宗書状 ほかに、無学祖元、足利尊氏、書状など重文の書状も沢山。

義満の額草 これも、毎年、楽しみな書。夢想国師らの墨跡もいくつも。

白衣観音図(伝牧谿) 牧谿の作は、このほか、達磨図、岩樹遊猿図などがある。さらに、応挙(虎図)、雪舟(山路図)まである、

大満足して方丈を出ると、今度は国宝・舎利殿が待っている。この風入れの日だけ公開される。いつもは建物の撮影まで禁止されていたが、今年はあたりまえに戻って、撮影可能だった。

このあと、鎌倉駅前の中華料理屋さんでランチをいただき、バラの花咲く、鎌倉文学館へ向かった。

おはようございます。今日も絵に描いたような秋晴れとなりましたね。朝散歩も気分爽快。富士山はみえるし、桜並木に日が昇り、天を見上げれば、下弦の月。

富士山。初冠雪以来、雪が増えていない。見頃の富士山は、もう少しあとでしょうか。

桜並木に朝日が昇る。今年の桜紅葉はもうひとつ。

桜紅葉と半月

11月3日が下弦の月。4日の朝もまだ、下弦の月といっていいでしょうね。

では、みなさん、今日も一日、いい下弦な日にしましょう!