やっぱり”芸術の秋”なんだなと思う。涼しくなって、歩くのに忙しい中(汗)、結構、美術展にも足を運んでいる。昨日も、近くの鎌倉芸術館で鎌倉市民文化祭の一環で美術展が開催されていた。日本画、油彩画、水彩画、鉛筆画等、素人とは思えない、すばらしい作品を鑑賞させてもらった。自分でもいつか描いてみたいと思うが、いつも、”いつか”で終わってしまう。

その前日は、瑞泉寺口の小さな美術館を覗いていた。一度、入ってみたかったところだが、休日しか開いていないこともあり、実現していなかった。江戸後期から昭和までの美人画展をやっていて、歌麿、広重の版画、土佐派の屏風、掛け軸等が畳の部屋に飾られていた。美術館というより、京都の祇園祭に、個人宅のお宝を披露する”屏風祭”のようなものと言ってよいかもしれない。楽しませていただいた。

ここのお宅の、苔石段も気に入った。つま先立ちで、そおっとのぼった。

先週は鎌倉中央図書館近くの、大谷記念美術館を訪ねた。ここも個人宅で、有名ホテルの創始者が住んでおられた。速水御舟、杉山寧、大観等の日本画のほか、デュフィ、ヴラマンク等のコレクションで知られる。今、”秋の彩り”のテーマで、まさに秋の彩りの溢れた日本画が展示されていた。モーツアルトが大好きだったというデュフィの、楽器をモチーフにした、赤や黄色の明るい色彩の、音楽が流れてくるような軽やかな絵も印象に残った。この日の客は、ボクひとりだけだった。ブールデルの彫刻の飾られたサンルームでしばらく極上のひとときをすごした。

その週は上野にも出掛け、東博の考古学室前で特集陳列していた”彦根更紗と景徳鎮”を観た。更紗にはほとんど知識がないが、いい模様だと思った。もとはインド更紗らしい、井伊家に伝来していたもので彦根更紗という。茶人が大事な茶器を包むのにも、名茶器に相応しい布を使っていたとのことだ。

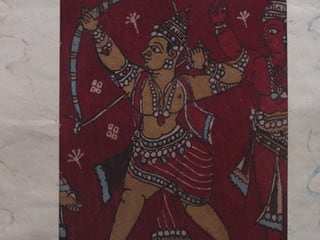

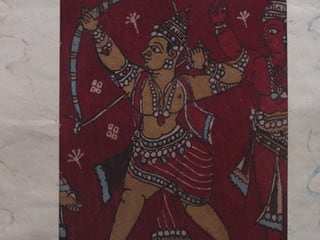

表慶館では”スリランカ/輝く島の美に出会う”の特別展をやっていた。スリランカ展はこれだけの規模では日本初らしい。なんでもみてやろうシリーズで入ってみた。インドの影響は当然あるだろうから、色っぽい仏像さんもみられるかもしれない、という不純な動機もあった(汗)。小さな仏像が多く、マジメな肩ひじはった(笑)仏像さんが多かった。でも一部、トリバンガと呼ばれる、首と胸と腰をくねらせたポーズの、色っぽい仏像さんもみかけ嬉しかった(汗)。写真パネルであったが、5世紀頃のシーギリレディはトップレスの仏画で十分満足した(大汗)。

こうしてまとめてみると、やっぱり”芸術の秋”なのだと、ナットクした。

その前日は、瑞泉寺口の小さな美術館を覗いていた。一度、入ってみたかったところだが、休日しか開いていないこともあり、実現していなかった。江戸後期から昭和までの美人画展をやっていて、歌麿、広重の版画、土佐派の屏風、掛け軸等が畳の部屋に飾られていた。美術館というより、京都の祇園祭に、個人宅のお宝を披露する”屏風祭”のようなものと言ってよいかもしれない。楽しませていただいた。

ここのお宅の、苔石段も気に入った。つま先立ちで、そおっとのぼった。

先週は鎌倉中央図書館近くの、大谷記念美術館を訪ねた。ここも個人宅で、有名ホテルの創始者が住んでおられた。速水御舟、杉山寧、大観等の日本画のほか、デュフィ、ヴラマンク等のコレクションで知られる。今、”秋の彩り”のテーマで、まさに秋の彩りの溢れた日本画が展示されていた。モーツアルトが大好きだったというデュフィの、楽器をモチーフにした、赤や黄色の明るい色彩の、音楽が流れてくるような軽やかな絵も印象に残った。この日の客は、ボクひとりだけだった。ブールデルの彫刻の飾られたサンルームでしばらく極上のひとときをすごした。

その週は上野にも出掛け、東博の考古学室前で特集陳列していた”彦根更紗と景徳鎮”を観た。更紗にはほとんど知識がないが、いい模様だと思った。もとはインド更紗らしい、井伊家に伝来していたもので彦根更紗という。茶人が大事な茶器を包むのにも、名茶器に相応しい布を使っていたとのことだ。

表慶館では”スリランカ/輝く島の美に出会う”の特別展をやっていた。スリランカ展はこれだけの規模では日本初らしい。なんでもみてやろうシリーズで入ってみた。インドの影響は当然あるだろうから、色っぽい仏像さんもみられるかもしれない、という不純な動機もあった(汗)。小さな仏像が多く、マジメな肩ひじはった(笑)仏像さんが多かった。でも一部、トリバンガと呼ばれる、首と胸と腰をくねらせたポーズの、色っぽい仏像さんもみかけ嬉しかった(汗)。写真パネルであったが、5世紀頃のシーギリレディはトップレスの仏画で十分満足した(大汗)。

こうしてまとめてみると、やっぱり”芸術の秋”なのだと、ナットクした。

を記しておきました。そこまで落とすと(ごまかすと;汗)、的中率は大幅に上がります。政治家の先生がよくやる手ですので、今度の選挙ではごまかされないように気をつけましょうね(爆)。

を記しておきました。そこまで落とすと(ごまかすと;汗)、的中率は大幅に上がります。政治家の先生がよくやる手ですので、今度の選挙ではごまかされないように気をつけましょうね(爆)。