「はまかいじ」ですが、細かなところを残していますが、ステータスをとりあえず完成としました。

前回からの作業は次のとおりです。

◇サロ185

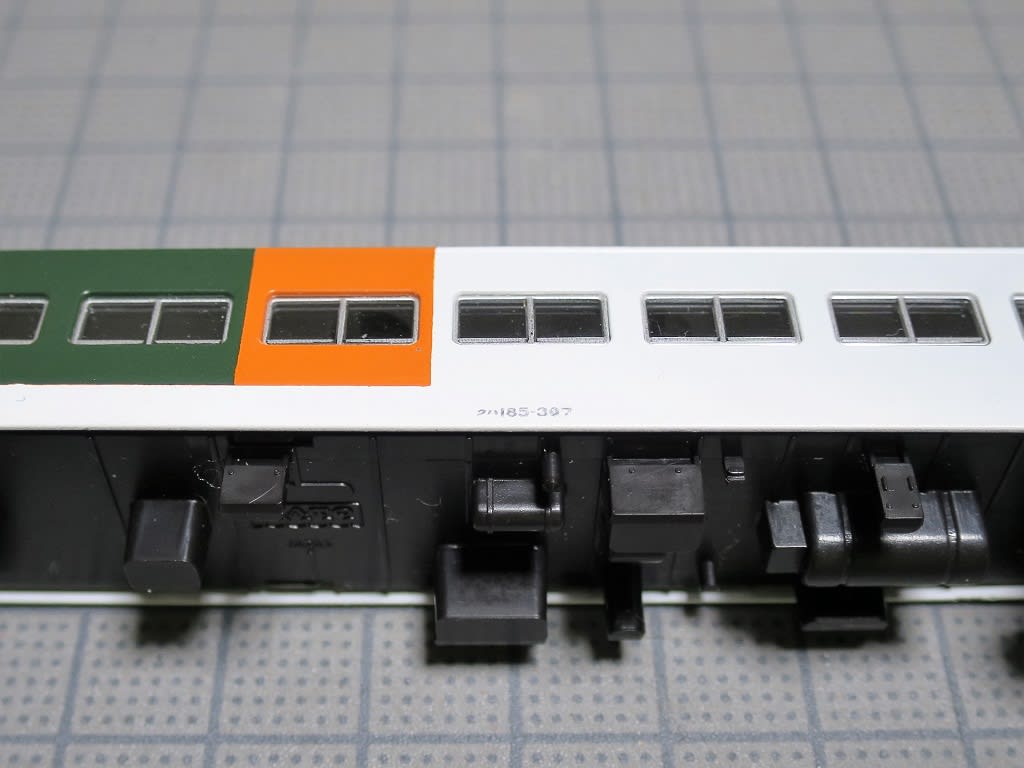

・塗り分け位置の間違いを修正しました。

・グリーンマークを貼りました。

塗り分け位置の間違えた場所(約2cm四方)だけを重ね塗りして修正しました。

写真1. サロ185(塗り分け修正後)

グリーンマークはKATOの別売品。

重ね塗りしただけなので、よーく見るとグリーンマークの下に前回の塗り分け線が透けてます。

◇クハ185とモハ184

・JRマークを貼りました。

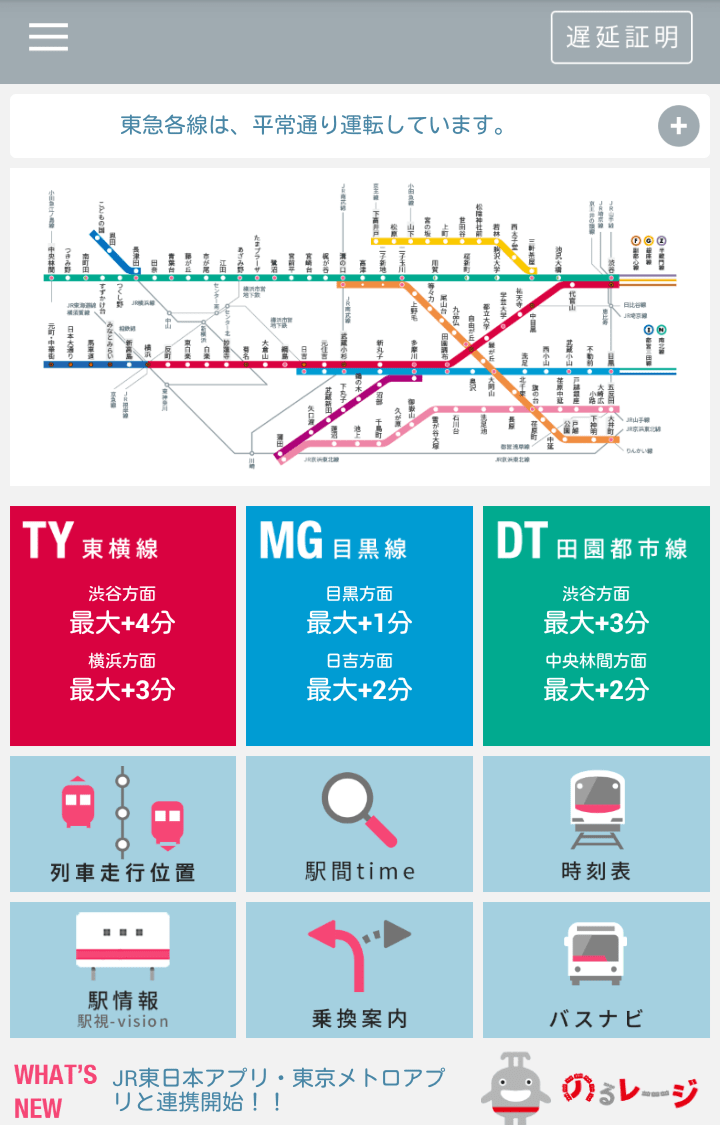

JRマークは適当な製品を見つけられなかったので市販の転写シールで自作してみました。

使ったのはこれ(↓)。

写真2. 転写シール(エーワン)

「デカールシールに最適です。」って書いてあるので試しに使ってみることにしました。

近所のホームセンターで見かけたものです。

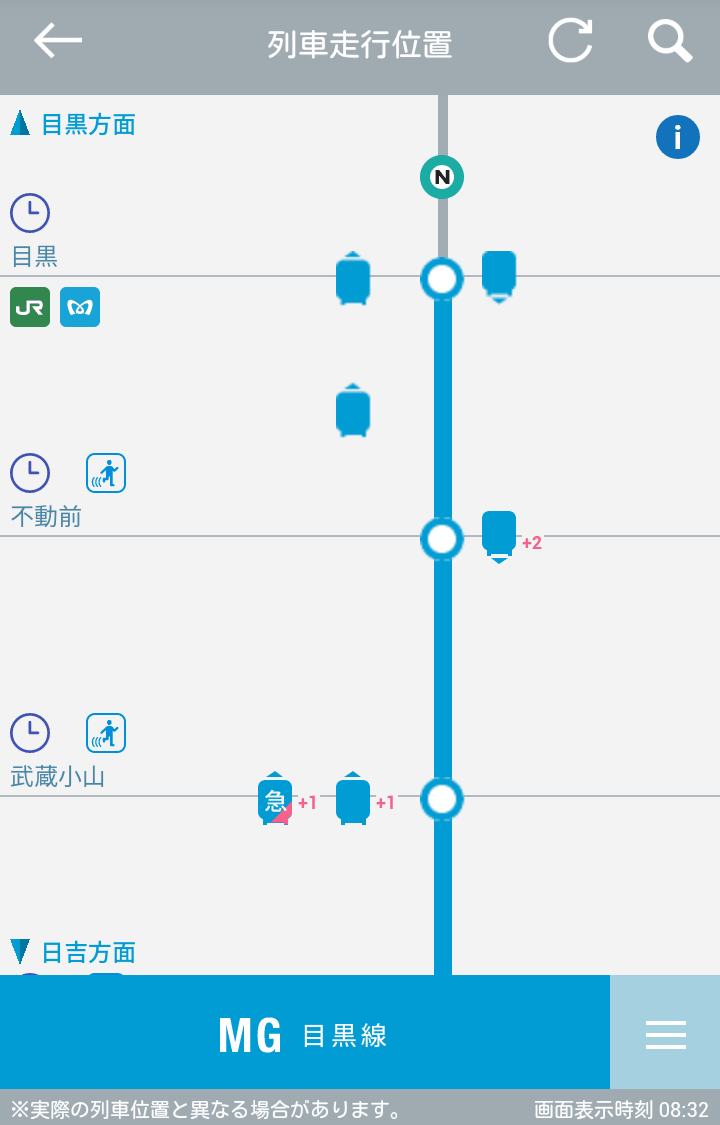

JRマークはJR東日本さんのサイトのロゴマークを流用しました。

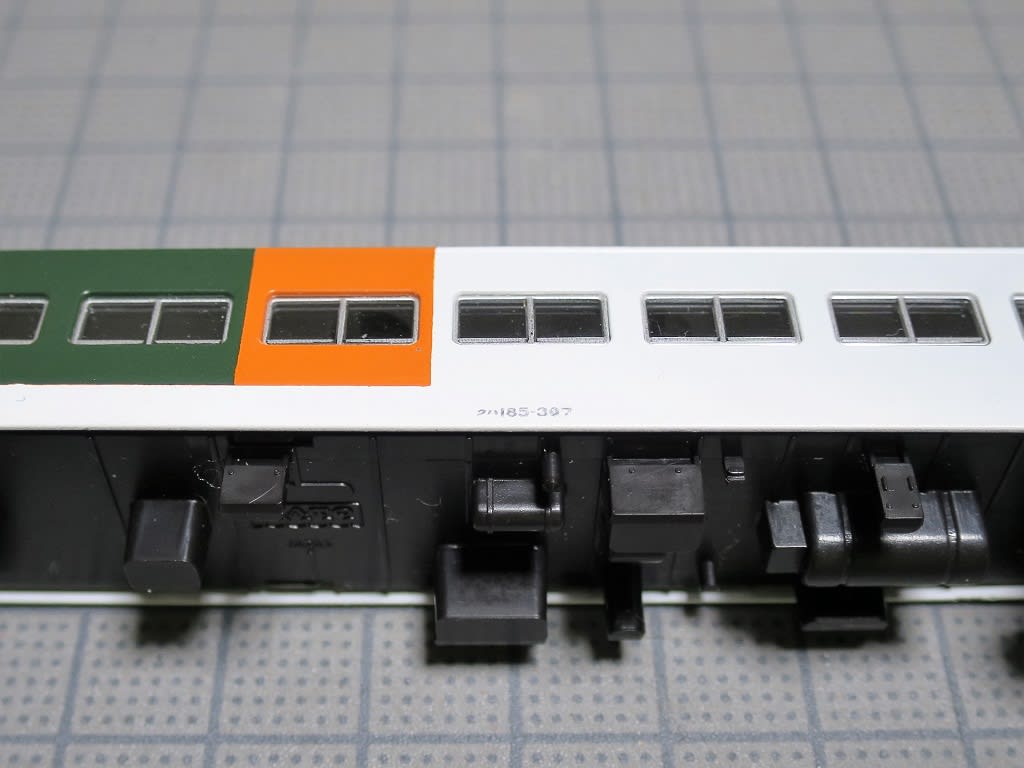

サイト上のロゴマークを画像としてダウンロードし、色を変更・調整して原稿を作り台紙に印刷します。

写真3. 印刷されたJRマーク

この上から透明のりフィルムを貼って表面にのりの膜を形成します。

そして裏返して転写する形になるので印刷は左右逆にします。

裏返して車体に貼る時点では台紙でJRマークそのものは見えなくなりますので、車体にマスキングテープを貼って位置合わせのガイドとしておきます。

自作マークを貼ったら台紙に水を含ませて剥がせばできあがり。

プリンタでの印字は水性インクですが、不思議と水を含ませても滲みません。

(ただし滲ませないためにマークの周囲に余白が必要です。<説明書より>)

写真4. できあがり

余白付きで転写しますので、のりの膜の厚み分の段差ができてしまいますが、車体が白いこともあってあまり目立ちません。

◇全車('両)

・車番を貼りました。

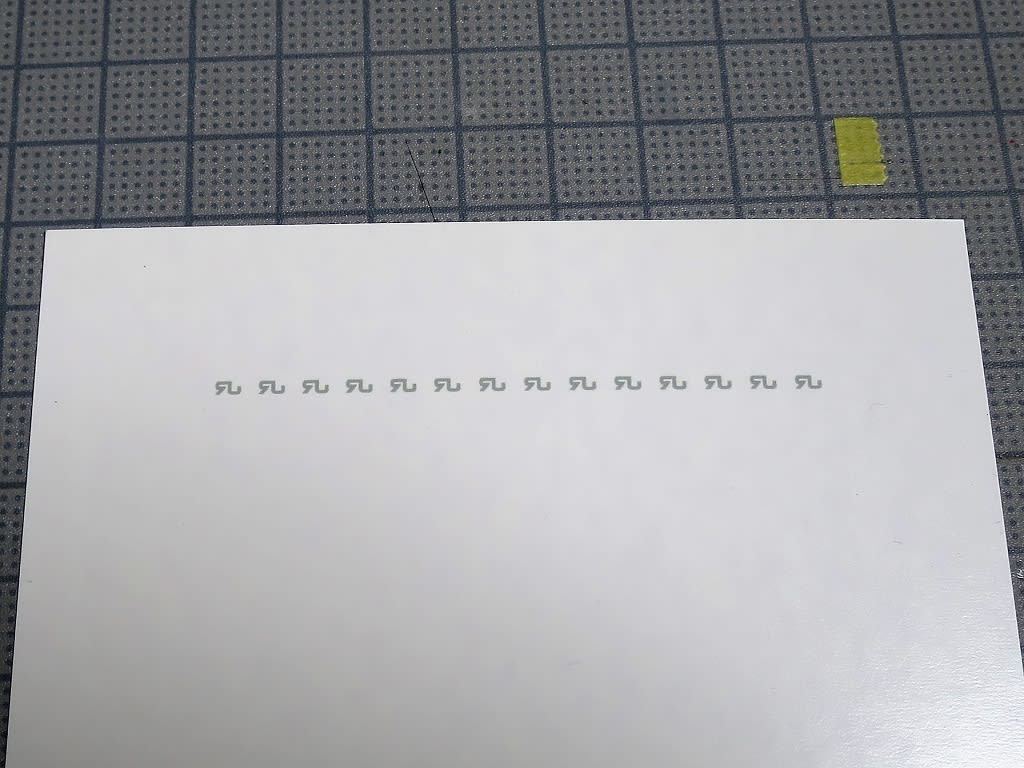

車番は、RLFの185系用のインレタを使いました。

写真5. 車番インレタ(再掲)

このインレタは185系200番台車のOM3/OM8編成用です。

はまかいじ編成は同じ200番台車でもB3~B5編成なので車番は異なりますので、数字の組み換えでB4編成の番号にしました。

このインレタの転写には手を焼きました。

1両分を切り離そうとすると細かすぎますし、切り離す過程で余計なところに転写されたり・・・

数字の組み換えは1文字単位の作業だし・・・。

それよりなにより近眼+老眼の目にはツライ。

そんなわけで曲がったりズレたりとほとんど満足に転写できませんでした。

写真6. クハ185-307

数少ない転写成功例です(笑)

OM03編成のクハ185-306の6を7に組み替えています。

車体へ以上3種の「貼りモノ」を済ませたところで力尽き、方向幕と号車番号札は工作法も未定なので「保留」(笑)。

塗装ムラやシミをタッチアップして全体に半光沢のクリアスプレーを吹いてます。

最後の仕上げです。

◇クハ185

・7号車(クハ185-307)の前面にジャンパ栓を付けました。

・屋根に信号炎管を付けました。

7号車(松本方)のクハの前面にはジャンパ栓がついています。

写真7. はまかいじの先頭(7号車)(再掲)

前面の右下にジャンパ栓がありますね。

これまでに数多くはまかいじの写真を撮っていますが、そのほとんどが7号車が先頭になる(横浜線内)下り列車ばかり。

なので個人的には、はまかいじの顔にはこのジャンパ栓がもはや不可欠。ここはこだわって付けることにしました。

写真8. ジャンパ栓パーツ

115系用です。

先に取付ステーとなる台座をプラ板から切り出し、そこにジャンパ栓を接着して塗装(白と黒)後、クハの前面に接着しました。

最後に購入時には失われていた信号煙管を取り付けます。

これも別売りパーツを使用します。

写真9. 信号炎管(再掲)

これも115系用ですね。

これで完成しました。

写真10. 完成! 1号車(右)と7号車(左)

前面の塗り分けは失敗しました。これ以上のズームアップは厳禁です(笑)。

まあ、とにもかくにも「はまかいじ」は完成レベルになりましたので、次のプロジェクトに移りたいを思います。

次はなにをどうしようかな。

前回からの作業は次のとおりです。

◇サロ185

・塗り分け位置の間違いを修正しました。

・グリーンマークを貼りました。

塗り分け位置の間違えた場所(約2cm四方)だけを重ね塗りして修正しました。

写真1. サロ185(塗り分け修正後)

グリーンマークはKATOの別売品。

重ね塗りしただけなので、よーく見るとグリーンマークの下に前回の塗り分け線が透けてます。

◇クハ185とモハ184

・JRマークを貼りました。

JRマークは適当な製品を見つけられなかったので市販の転写シールで自作してみました。

使ったのはこれ(↓)。

写真2. 転写シール(エーワン)

「デカールシールに最適です。」って書いてあるので試しに使ってみることにしました。

近所のホームセンターで見かけたものです。

JRマークはJR東日本さんのサイトのロゴマークを流用しました。

サイト上のロゴマークを画像としてダウンロードし、色を変更・調整して原稿を作り台紙に印刷します。

写真3. 印刷されたJRマーク

この上から透明のりフィルムを貼って表面にのりの膜を形成します。

そして裏返して転写する形になるので印刷は左右逆にします。

裏返して車体に貼る時点では台紙でJRマークそのものは見えなくなりますので、車体にマスキングテープを貼って位置合わせのガイドとしておきます。

自作マークを貼ったら台紙に水を含ませて剥がせばできあがり。

プリンタでの印字は水性インクですが、不思議と水を含ませても滲みません。

(ただし滲ませないためにマークの周囲に余白が必要です。<説明書より>)

写真4. できあがり

余白付きで転写しますので、のりの膜の厚み分の段差ができてしまいますが、車体が白いこともあってあまり目立ちません。

◇全車('両)

・車番を貼りました。

車番は、RLFの185系用のインレタを使いました。

写真5. 車番インレタ(再掲)

このインレタは185系200番台車のOM3/OM8編成用です。

はまかいじ編成は同じ200番台車でもB3~B5編成なので車番は異なりますので、数字の組み換えでB4編成の番号にしました。

このインレタの転写には手を焼きました。

1両分を切り離そうとすると細かすぎますし、切り離す過程で余計なところに転写されたり・・・

数字の組み換えは1文字単位の作業だし・・・。

それよりなにより近眼+老眼の目にはツライ。

そんなわけで曲がったりズレたりとほとんど満足に転写できませんでした。

写真6. クハ185-307

数少ない転写成功例です(笑)

OM03編成のクハ185-306の6を7に組み替えています。

車体へ以上3種の「貼りモノ」を済ませたところで力尽き、方向幕と号車番号札は工作法も未定なので「保留」(笑)。

塗装ムラやシミをタッチアップして全体に半光沢のクリアスプレーを吹いてます。

最後の仕上げです。

◇クハ185

・7号車(クハ185-307)の前面にジャンパ栓を付けました。

・屋根に信号炎管を付けました。

7号車(松本方)のクハの前面にはジャンパ栓がついています。

写真7. はまかいじの先頭(7号車)(再掲)

前面の右下にジャンパ栓がありますね。

これまでに数多くはまかいじの写真を撮っていますが、そのほとんどが7号車が先頭になる(横浜線内)下り列車ばかり。

なので個人的には、はまかいじの顔にはこのジャンパ栓がもはや不可欠。ここはこだわって付けることにしました。

写真8. ジャンパ栓パーツ

115系用です。

先に取付ステーとなる台座をプラ板から切り出し、そこにジャンパ栓を接着して塗装(白と黒)後、クハの前面に接着しました。

最後に購入時には失われていた信号煙管を取り付けます。

これも別売りパーツを使用します。

写真9. 信号炎管(再掲)

これも115系用ですね。

これで完成しました。

写真10. 完成! 1号車(右)と7号車(左)

前面の塗り分けは失敗しました。これ以上のズームアップは厳禁です(笑)。

まあ、とにもかくにも「はまかいじ」は完成レベルになりましたので、次のプロジェクトに移りたいを思います。

次はなにをどうしようかな。