4月24日は、奈良国立博物館で4月13日〜6月9日まで開催されている「空海」展を観賞しました。

新館西館と東館の展示室をフルに使った「なってない」規模の空海展です。

展示品中、国宝が約30件、重要文化財が約60展も展示されるまさに「なってない」空海展です。

これまでの空海や密教の展覧会では、絵画と仏像はジャンルが異なるためそれぞれ別に展示されてきました。

しかし、今回の特別展では、国宝の仏像群や重文の両界曼荼羅などで、空海が伝えようとした密教のマンダラ世界を立体的に再現しようと試みられ、仏像は曼荼羅の世界観を彷彿させる展示になっていました。

京都山科にある安祥寺が所蔵する大日如来坐像を中心とする五智如来坐像(国宝・平安時代・京都安祥寺蔵)です。

京博で展示された際には横一列に並べられていましたが奈良博では曼荼羅に忠実に十字に展示され空海の曼荼羅の世界が視覚的に見れます。

奈良博の展示の上手さを感じます。

京都山科にある安祥寺所蔵の五智如来像は京都国立博物館に寄託されていて、以前の展示では一直線に並べられていました。

今回の奈良博では両界曼荼羅に描かれている曼荼羅の世界観をより分かりやすく十字に並べられ、密教のご本尊大日如来から八方に💡が放たれる様子を表現しています。

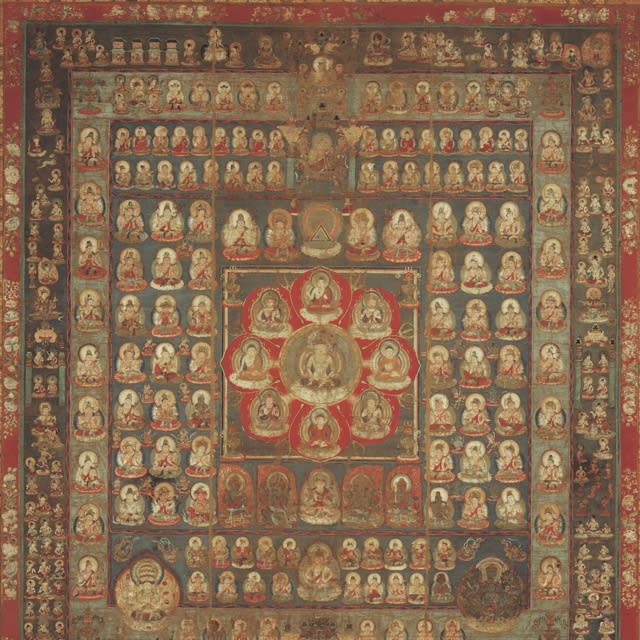

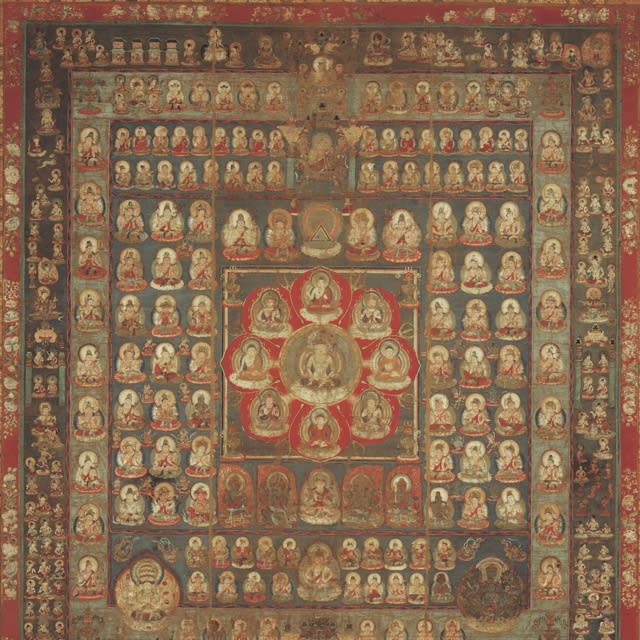

言葉では表現が困難な密教の世界観を絵画的に表現し、分かりやすくしたのが胎蔵界曼荼羅、金剛界曼荼羅なのです。

空海は曼荼羅の世界観を更に分かりやすくする為に東寺の講堂に立体曼荼羅を造立しました。

通常は高野山金剛峯寺の霊宝館に展示されている両界曼荼羅(重文)です。

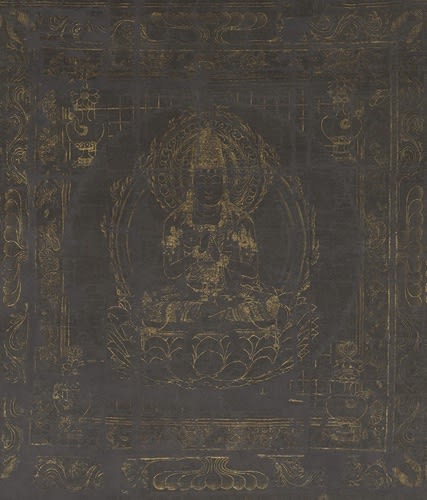

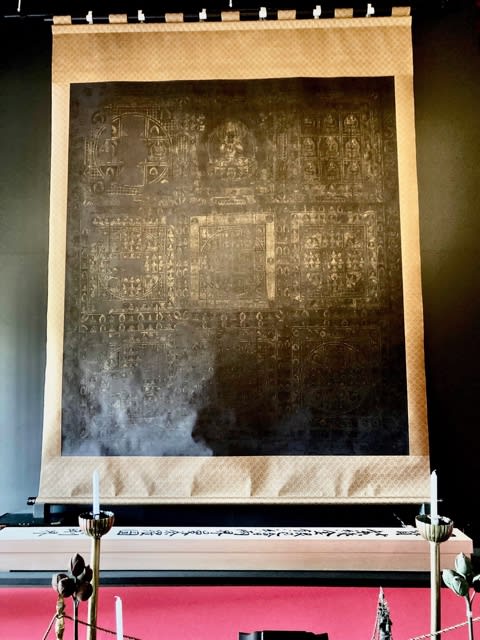

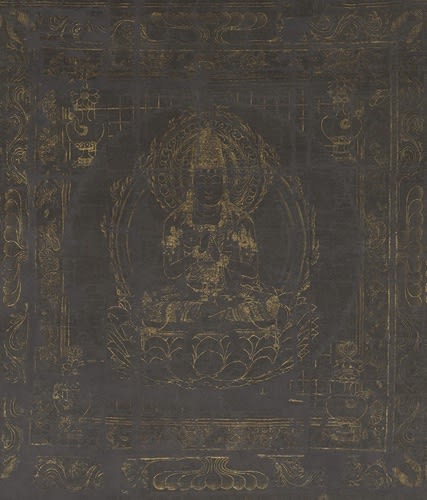

国宝・高雄曼荼羅です。

今回の特別展の"目玉"とも言うべき両界曼荼羅で、空海自身が制作に関わったとされる日本最古にして現存する唯一の両界曼荼羅です。

近年痛みが激しく、平成28年(2016)から始まった高雄曼荼羅の修復事業は、 6 年の歳月を経て (令和4年(2022)3月に完成し、金泥や銀泥で描かれた仏様のひとつひとつがよみがえりました。

密教独自の宝具や珍しい孔雀明王坐像など空海が唐から伝えた品々が並びます。

空海の甥にあたり一番弟子だった智泉大徳が亡くなった際の空海の「悲しいかな」の文章は余りにも有名ですが、その事が収められている重文の性霊集巻八の本物を目にしたのは初めてです。

哀しい哉(かな) 哀しい哉(かな)

哀れが中の哀れなり

悲しい哉 悲しい哉

悲しみが中の悲しみなり

哀しい哉 哀しい哉 復(また)哀しい哉 悲しい哉 悲しい哉 重ねて悲しい哉

“亡弟子智泉が為の達嚫(たっしん)の文”

哀れが中の哀れなり

悲しい哉 悲しい哉

悲しみが中の悲しみなり

哀しい哉 哀しい哉 復(また)哀しい哉 悲しい哉 悲しい哉 重ねて悲しい哉

“亡弟子智泉が為の達嚫(たっしん)の文”

空海の悲しみの深さを思います。

天長2年2月14日、病により高野山東南院にて没すと伝えられます。

延暦8年(789年)生説なら享年37才の若すぎる死です。

智泉の墓は高野山の壇上伽藍の一角にあります。

灌頂歴名(国宝・平安時代・神護寺蔵)

空海が書いたもので、弘仁3年冬および弘仁4年春に高雄山寺(たかおさんじ)で空海から灌頂を受けた人名を記録した手記です。

国宝に指定されており、真言密教最初の灌頂を行なった宗教史上重要な文献で、書道の手本としても人気が高いです。

訂正されたヶ所もあり、下書きとされています。

伝船中湧現観音像(国宝・平安時代・和歌山龍光院蔵)

空海が入唐する際に荒れた海を鎮めるために出現した観音さまの姿と伝わる絵画です。

諸尊仏龕 一基 (国宝・中国唐時代・金剛峯寺蔵)

空海が中国から請来されたと伝えるもので、七世紀頃の作。香木(白檀材)を三分割し、それぞれを蝶番でつなぎ、釈迦如来を中心にして諸菩薩などを細かく彫刻されています。

両扉となる龕を閉じれば、携帯できるように工夫されており、枕本尊とも呼ばれている。

三面六臂持金剛座像と金剛界曼荼羅彫像群像(共にインドネシア東部ジャワ期10世紀・インドネシア国立中央博物館蔵)

4月24日のNHK「歴史探偵」でも放映されていましたが、中国から遥かに離れたインドネシアにも密教が伝わっていたのには驚きを覚えました。

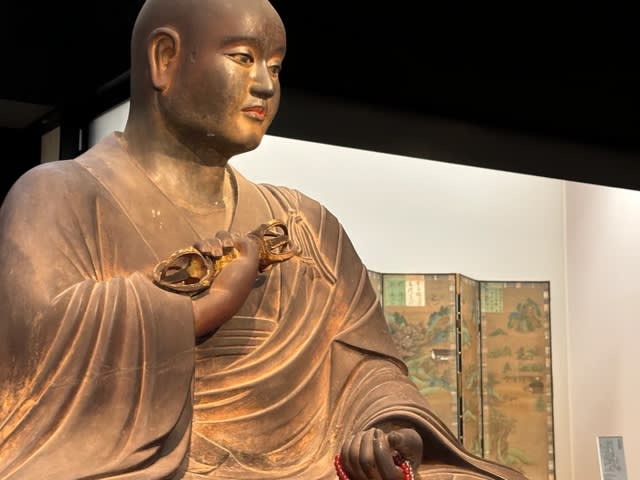

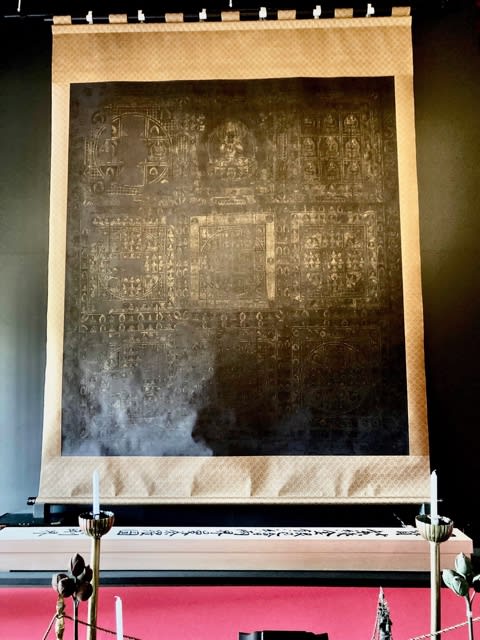

今回、撮影可能はこちらの文殊菩薩坐像(中国唐時代8世紀)のみでした。

「かってない」空海展との言葉に偽りはなく、充実した内容の特別展でした。