2018/6/24 ヨシュア記1章1-9節「雄々しく強く ヨシュア記」

今月の一書説教は「ヨシュア記」です。旧約聖書で六番目の書。申命記までの五冊は「モーセ五書」と呼ばれますが、モーセの生涯が終わり、その後を引き継いだヨシュアが約束の地に入って行くのです。モーセが果たせなかった役割を完成したのがヨシュア。名前の意味は「主は救い」、ギリシャ語の発音だとイエス。救いを完成して下さったイエスを指し示す人物です。

1.「ざんねん」なヨシュア記

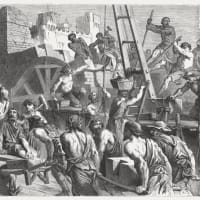

イスラエルの民が四〇年荒野を放浪してきた後、遂にヨルダン川を渡って、カナンの地に入って行き、そこに住むようになっていく、というのがヨシュア記の大まかな話です。特に最初の六章までには、エリコの街にスパイが侵入したり、ヨルダン川を渡るときに川の水が奇蹟的に堰き止められたり、エリコの街を七日間掛けて回ったり、というドラマが描かれます。後半はむしろ地味で、土地を分けていく記述が退屈に続いていきます[1]。そして、最後は晩年のヨシュアの演説で、ヨシュアの死後も主の民として歩むことを改めて誓約するのです。

ヨシュア記を勇敢な戦記、約束の地を占領していく征服記と読むことも出来ます。

「強くあれ、雄々しくあれ」

という言葉は何度も繰り返され、勇敢な男たちの歴史が書かれていると読みたくなるでしょう。それとは反対に、カナンの地を侵略して、先住民を町ごと皆殺しにする記述に強い嫌悪感を持つ人もいます。平和や友好より、容赦ない戦い、征服、虐殺が許されるのでしょうか。それを神が「聖絶」と呼んで命じた事を、どう理解すれば良いのでしょうか。

いくつかの解決策があります。カナンの先住民族は本当にひどい残酷な民族で、神が長年忍耐した末に裁かれた、という一面もあります[2]。

またそうした歴史的な問題を棚上げして、信仰的なメッセージだけを聞き取る。これも一つの読み方です。

もう一つ、時代感覚が今とは全然違う、という価値観の違いを踏まえることも必要です。今から三五〇〇年も前です。百年前でさえ日本は戦争をしていました。今も世界のあちこちに、戦いでの抵抗、実力行使は権利としてなされています。まして三千五百年前、民族が違えば戦いますし、血も涙もない扱いは普通。そういう時代から何千年、戦争の歴史を重ね、世界と繋がった経験値を持つ私たちの「国際平和」という考えを押しつけるのは、全く筋違いかもしれません[3]。

これとともにヨシュア記そのものを読んでも、私はヨシュア記の意外なメッセージに気づくのです。ヨシュア記が勝利で進む間にも見えてくる民の問題があります。確かにカナンの住民の罪も非難されています。しかし、そこに入って戦っている内に、イスラエルの民も神から離れて、欲をかいたり怠け出したりする。実に残念な現実が浮き彫りになります。そして、ヨシュア記の後、将来この地でイスラエル人も人を抑圧し、貧富の差別や暴力に染まって、やがては追い出される最後に突き進んでいく歴史の残念さを予感させて終わっているのです[4]。

2.聖書全体の流れの中で

ヨシュア記だけを切り取って教訓にしたり戦争を正当化すると、聖書全体の流れを無視して、とても偏ってしまいます[5]。むしろ民は約束の地に入って、他民族を一掃した後、その轍を踏んでいく。

私たちもよく「あの人たちがいなくなれば問題は解決するのに、状況が変われば幸せになれるのに、ここで勝てば万事上手くいくのに」と思いがちです。問題は状況や相手のせいではなく、自分の中にある場合が多いものです。勿論、神は憐れみ深い方ですから、私たちのその願いに答えもなさり、私たちが幸せだと思い込んでいる基準にもある程度は付き合ってくださいます。優勝とか高級品とか人も羨む立場を与えて下さることも大いにあります。イスラエルの民も約束の地を勝ち取りました。その途上で彼らの問題が露わになっていくのです。

ヨシュア記は単純な「イスラエルは正義でカナン人は悪」という図式を崩していきます[6]。その一つがエリコの町の遊女ラハブの存在です。エリコの町を七度回って城壁が崩れたドラマは有名です。けれどもその町を最初に偵察した時、助けてくれた遊女ラハブは生き残ります。お客をとって体を売っていた女ラハブが、その家族を救い、イスラエル民族に迎えられたのです。そしてユダ民族のサルマという男性と結婚します。息子ボアズが生まれ、モアブ人ルツと結婚し、そのひ孫がダビデ王。そして、ダビデ王の末裔が、もう一人のヨシュア、イエスです[7]。新約聖書の一頁に書かれたイエスの系図には五節に

「ラハブによって」

と書かれています。カナン人の遊女の名前が、聖書の肝心な歴史の中にしっかりと刻まれているのです。

民族と民族が互いを人とも思わずに、殺すか殺されるか、というサバイバルだった時代です。結局その占領計画は成功したようでいてイスラエルの民も馬脚を現していく一方、敵民族の遊女ラハブを通して、神はダビデ王家に続く歴史を紡ぎ出されるという思いがけない出来事にもなったのです。そして、その末に来られたもう一人のヨシュアは武力ではなく、徹底的に平和な神の国をもたらされました。遊女にも罪人にも、病人にも異邦人にも友となりました。武力よりも強力な、真実の愛を武器として人間に向かわれました。それが、ユダヤ民族も異邦人も、過去の蟠りを越えて一つ神の家族とされる教会の始まりでした。ヨシュア記を盾に戦争を正当化したり、神が罪を怒って罰して滅ぼす恐ろしい方だと脅したりしてはなりません。武力では勝利できない、神の民も心から変わるしかない、とヨシュア記は語っているのです[8]。

3.強く雄々しいヨシュア

三千五百年前のヨシュア記を非難できない私たちです。ラハブを受け入れられますか。性的マイノリティ、障害者への偏見があり、パワハラや虐待の被害がようやく声を挙げています。数十年前「エイズ」が知られた頃、教会は同性愛への裁きだと言いました。心が病むのは信仰がないからだとか、自殺は赦されない罪だという暴言がありました。全く悪気なく自分の「常識」を押しつけて誰かの心を殺してしまう事もあります[9]。そうした偏見を、どうして主が止めてくださらなかったのか、私には説明できません。ただ、そういう私たちに主がともにいてくださいます。御自身が非難されようとも、主は失敗だらけの人間とともにいてくださいます。ヨシュア記は自分の過去の失敗を知り、謙る者の書です。そして本当のヨシュア、イエスが小さき者とともにおられ、ユダヤ人と異邦人とを和解させてくださった御業に、私たちともともにおられて、武力や争いに寄らない和解や新しい関係を信頼させくださると期待するのです。

信頼。最後に

「強くあれ、雄々しくあれ」

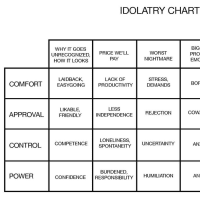

というヨシュア記で繰り返される言葉を「信頼」と結びつけましょう。今も戦争には「強くあれ、恐れるな」と勇敢さが求められます。しかし、それは勝つための「勇敢さ」です。「臆病者は滅びる」と脅されて「怖くない」と言うのです。「ウィークネス・フォビア(弱さへの嫌悪)」という言葉を知りました[10]。弱いのはダメだ、「怖いんだろ」と思われたくないというひどい圧力です。ヨシュア記の

「強くあれ、雄々しくあれ」

はそういう脅しめいた言葉なのでしょうか。いいえ、イエスがともにいてくださるから、恐れなくてよいのです。信頼に基づく「恐れるな」です。人間の弱さや失敗、多様性や一人一人のデリケートさを無視して、恐れないと意気込むのではありません。自分の弱さや過去のしがらみ、将来どうなっていくか分からない不安、予測できない未来、日常を引っ繰り返される恐れ。イエスはそうした人間の脆さ、間違いやすさを十分に汲み取り、深く理解してともにいてくださいます。そのイエスへの信頼ゆえに、私たちは恐れないで歩めます。暴力的な思いや言葉の武器を取り上げていただくのです。「恐れたらダメだぞ」と脅さず「イエスがおられることを信じよう」と言います。「障害は罪のせいだ」でなく「神の栄光が現れるためだ」と告げるのです。イエスを信頼して、急ぐことなく、立ち止まりつつ静かに祈りつつ、ゆっくり一歩ずつ希望をもって進むのです。私たちは弱くても、イエスは強く雄々しい方だからです。

「主よ。ヨシュア記の時代との隔たりに戸惑いつつ、しかし今の自分にもどれほどの間違いがあるかを顧みます。どんな人も、そして自分自身に対しても、断罪ではなく信頼を贈らせてください。恐れではなく感謝から喜んで行動できますように。今ここに置かれた私たちの歩みが、主の長いご計画の中で、赦しと悔い改め、癒やしと回復をともにする旅路となりますように」

[1] もちろん、現代の読者にとって「退屈」であるだけで、聖書の中では「土地」が与えられることには、アブラハムの契約以来の悲願であり、旧約を貫く大事な概念です。イスラエル人は今も、イスラエルの地が神からの相続地だとの考えから行動しています。イエスが「わたしはあなたがたのために場所を用意しに行く」(ヨハネ十四3-4)と仰った事のリアリティもここに通じます。念のため。

[2] 創世記十五16、レビ記十八24-30、二〇23、など。

[3] そもそも、当時に行けば、食生活、衛生概念、コミュニケーション、すべてが異質。私たちにはその匂いに一分たりとも居たたまれないはず。逆に、彼らも現代に来たら、このプレッシャーや汚れた空気に居たたまれないでしょう。

[4] イスラエルの歴史にとっては、ヨシュア記の勝利よりも、その後の堕落(士師記)と、バビロン捕囚という自らが招いた裁きの方がリアルであり、確かな教訓。

[5] 大きな聖書の文脈では、神の民の選びは、地の全ての民族の祝福が目的です。創世記十二3、出エジプト十四4-6など。

[6] ヨシュア記の戦いの合間には意外な出来事が出て来ます。その一つが、九章に出て来るギブオンの住民です。彼らは、他の町々がイスラエルを潰しにかかろうとしている時に、これは勝てないと見切りをつけて、和を講じようとするのですね。それも拒絶されないようにと、遠くの町から来たと騙して、講和条約を結びます。イスラエルはその後で騙されたことに気づきます。不平も出ますが、しかし、この後が肝心です。自分たちは主に賭けて彼らと和を講じたのだから、いくら騙されたと言ってもその契約を反故にしたら、主の怒りが自分たちに下る。そう考えて、ギブオンの人々を生かすのです。更に、その後、ギブオンが攻撃された時には助けに駆けつけますし、主もそれを後にも先にもない奇蹟で応援してくださるのです。これは、単純な民族主義の物差しには合わない記述です。そして、そこにこそ、ヨシュア記のメッセージがあります。また、七章の「アカン」の背信と裁きの記事も、ホセア書二15で「アコルの谷」(アカンが石打ちにされた谷)が「望みの門となる」という、信じられないような希望へと続くのです!

[7] ルツ記四18-22、マタイ伝一5を参照。

[8] 過失で殺人を犯した犯人が匿われる「逃れの街」も作ります(20章で六カ所)。つまり、将来の過ちも想定されています。24章は、今後、神を神とし続ける歩みが確認される。将来への方向性の確認であって、野放図な民族主義や地権者の保証ではない。

[9] 一例を挙げると、この結婚率の下がった時代に「結婚して子どもを産むのが女の幸せ」「離婚は傷もの」とか、発達障害に「親の育て方が悪い」とか、レイプ被害者に「あなたにもスキがあったのでは」とか…きりがありません。

[10] https://wan.or.jp/article/show/4692。「恐れてはならない。戦いてはならない」という「男らしさ」が一人歩きをして、問題や負の側面を隠して、「美談」だけを奨励する風潮を助長してきたのではないか。ヨシュア記を見ると、そのような面だけではなく、民の傲慢、慢心が十分に警戒されているのに。