・

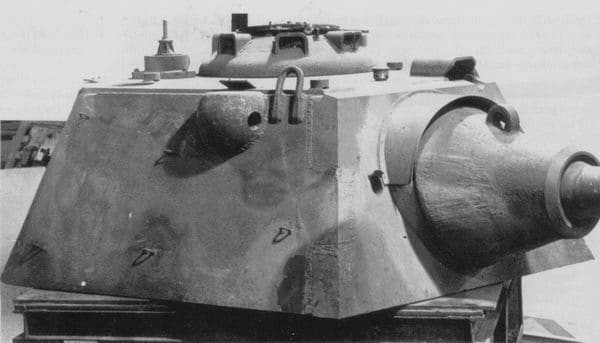

狭幅砲塔は、これまでのパンターと同じターレット・リング径に収まるよう設計されており、最大幅はほぼ変わらず、そこから前方向に左右側面板を絞り込むような形となっていた。このおかげで、旧型とシルエットは変わらないが、正面に直角に近い角度で命中する確率は大きく減少する。そしてG後期型で問題となった防盾は、左右の幅の広いカマボコ型は止めて、ザウコフと呼ばれる円筒形のものに変わった。

これでも下半分に命中したらどこかに跳ね返りそうなので、跳弾の問題はゼロになったとは言わないが、かなり解消されたのは間違いない。さらに装甲自体も増厚されており、ザウコフ150mm、前面120mm、側後面60mm、上面40mmとなっていた。

攻撃力に影響する要素として、パンターF型は画期的な照準機構が用意されていた。それは戦後各国で実用化された基線長式測遠機である。

これは左右に離れた対物鏡をを使い、三角測量の原理で距離を割り出すもので、特に遠距離砲戦で数の劣勢を補いたいドイツ軍戦車にはかっこうの装備であろう。

実際の生産開始は大きく遅れ、クルップ・グリューゾンの最初の2輛の完成は1944年6月にずれこみ、ニーベルンゲンベルクの最初の2輛は8月となる事が予想された。しかし、これらも結局完成しなかったらしい。

MANは1輛のF型も完成せず、ダイムラー・ベンツはF型の車台を供給されたが、その車台にはG型砲塔が取り付けられてしまったという。

しかし、何でもあるものは使うドイツ軍が、最後の最後のベルリン攻防戦に、ダイムラー・ベンツ社ベルリン・マリエンフェルト工場で完成した錆止め塗装のままのパンターF型を出撃させた・・・と考える方が、戦車ファンの夢にかなうかもしれない。

(PANZER 1998年8月号より抜粋)

The narrow width gun turret was designed to occupy turret ring diameter same as conventional bread Taha, and, as for the most wide cloth, it was it with the form that narrowed down left right side fixing plate to the ex-direction from there without approximately changing. Thanks to this grace, an old model and the silhouette do not change, but the probability to hit a right angle at a near angle in the front is big and decreases. And the manta which became the problem with a model in last part of G stopped the wide kamaboko type of the width of right and left and changed to a cylindrical thing called zaukohu.

Because it seems to bounce somewhere if even this hits lower half, the problem of the ricochet does not say to a zero that it was it, but it must be considerably it that it was dissolved. Furthermore, it was worked as increase Atsushi, and armor in itself became zaukohu 150mm, front 120mm, side covering the back of the head with a mask 60mm, top surface 40mm, too.

As the element which influenced offensive ability, as for bread Taha F type, epoch-making aim mechanism was prepared for. It is a stereo type telescope put to practical use after the war in each country.

This will be the suitable equipment on the German armed forces tank which wants to supplement numerical numerical inferiority by long distance gun round with a thing calculating distance on remote objective trainer, the principle of the triangular surveying in right and left particularly.

The real production start was late greatly, and two first completion of croup Gryuzon dragged on till June, 1944, and that it was it as for first two of them of knee Bern gene Berg with August was expected. However, these seem not to have been completed, too after all.

MAN does not finish one F type either, and, in Daimler-Benz, it was supplied number of cars of F type, but it is said that a G type gun turret has been installed in the number of cars.

However, as for the thing which is anything, Germany force to use may have ... which let bread Taha F type with the finished rust prevention painting on make a sortie against the Berlin offensive and defensive battle in the last last in Daimler-Benz AG Berlin Marienfert factory and to think about realized in the dream of the tank fan.

(I extract it than PANZER August, 1998 issue)

」

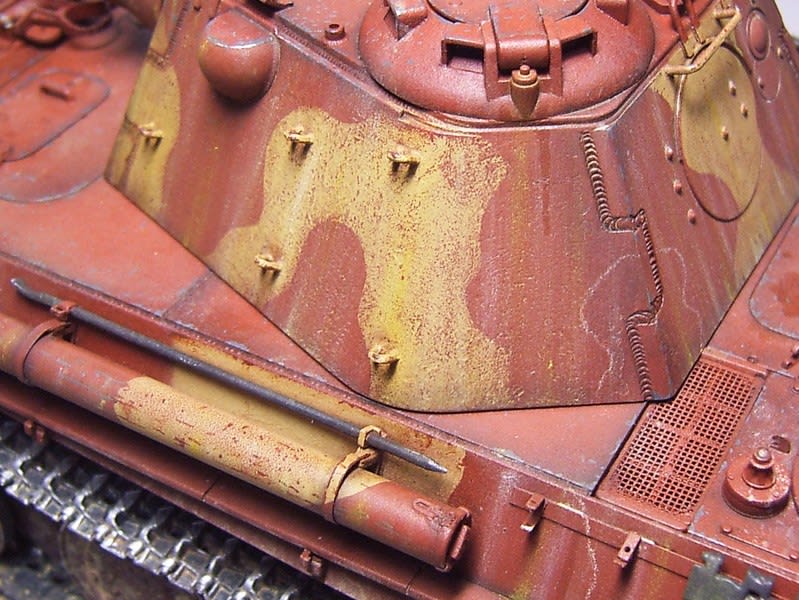

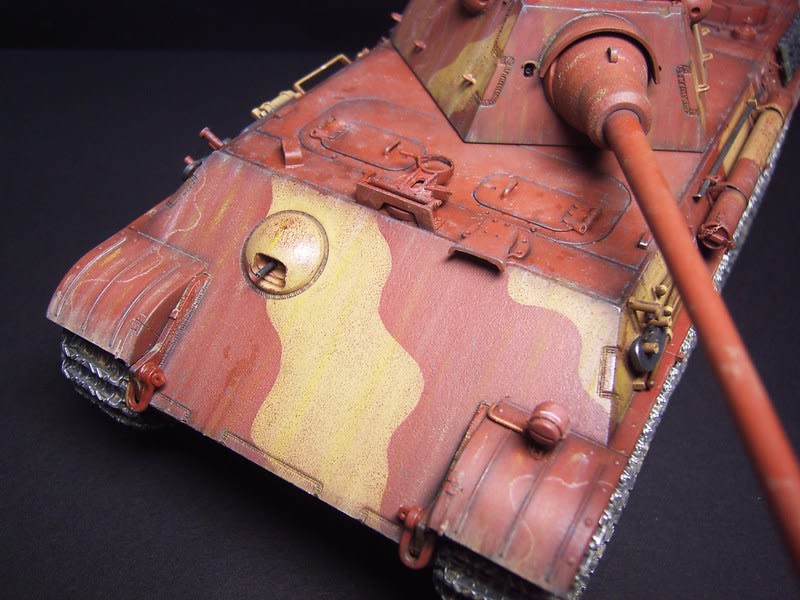

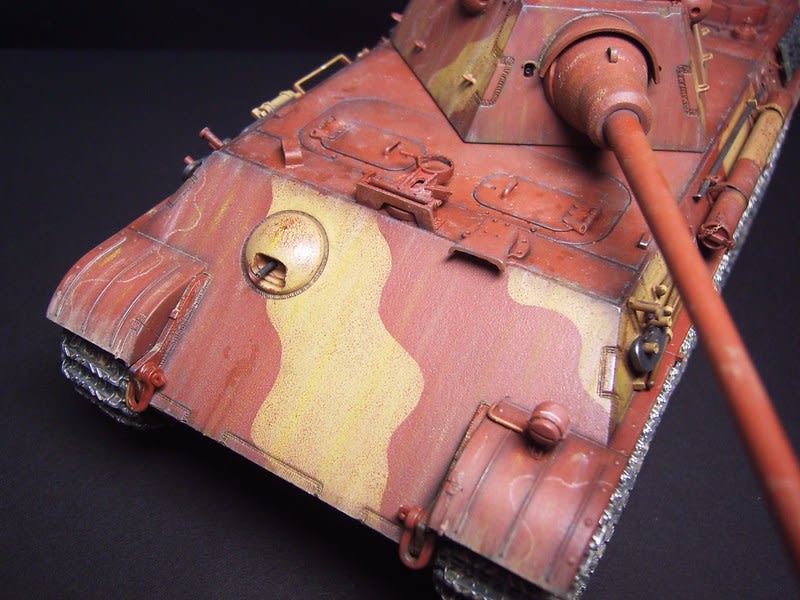

【製作を終えて】

今回初めて大掛かりなエイジングを施しましたが、迷彩色のゲルプ(アクリル)がなかなか剥がれませんでした。タミヤ・エナメルのシンナーはアクリルに対して浸食度が高いのですが、油彩のシンナー等ワケの判らないシンナーを継ぎ足ししながら使っていたシンナーだったので、アクリルが溶けにくかったのかもしれません。

もしくは、アクリルの耐性が上がってるか。

フィニッシュはハゲチョロを控え、エイジング&ウェザリングで魅せるような感じにしました。

また、当初フィギアを載せる予定で塗装も下塗りまで済んでいたのですが、人前に出せる様なモノになりそうになかったので、やめました。

最近、MRAP(耐地雷装甲兵員輸送車)に興味があります。

まだキット化はされていないようですが・・・