「雑色村は、郡の東方豊島郡の界にあり、郷庄の唱を失ふ、開闢の年代は詳ならざれど、村民武助が家に、天正十九年辛卯九月五日と書せる水帳あり、武州多東郡大宮之内雑色村とあり、是御入国の前開けしことしらる、・・・・村の広さ東西十一町南北九町、東より北へは本郷村をめぐらし、西は和田村にとなり、南は多摩郡幡ヶ谷村に及ぶ、村内平地にして少しく高き所もあり、土性はすべて野土なり、江戸日本橋より行程二里半余、・・・・」(「新編武蔵風土記稿」)

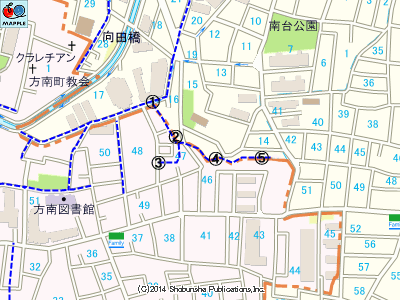

・ 「東京近傍図 / 内藤新宿」(参謀本部測量局 明治13年測量)の一部を加工したもので、本来の縮尺は1/20000、パソコン上では1/12000ほどです。オレンジ線は区境、同細線は中野町当時の町、大字境です。

・ 多田神社 雑色村の鎮守多田神社は、別当だった宝福寺と並んで、神田川を右岸から望む段丘斜面にあります。上掲「近傍図」にも神社記号が描かれていますが、右岸の田用水がその裾を巡っていました。

「多田権現稲荷合社 除地、二千三百三十二坪、外に稲荷除地九十六坪、村の中程にて平地より八九尺許高き所にあり、石段十五級を設く、わずかなる社にて二間に三間の拝殿あり、南向、前に木の鳥居をたつ、鎮座の年代詳ならず、例祭九月廿六日」 「新編武蔵風土記稿」では「鎮座の年代詳ならず」としていますが、境内に掲げられた中野区教育委員会の解説プレートには、「当社は約九百年前、寛治6年(1092年)、源義家が大宮八幡に参詣のおり、先祖多田満仲を奉祀したことにはじまる」との伝承が記述されています。一方、「武蔵名勝図会」(文政6年 1823年)には「永禄年中摂州の住人多田和泉守が子孫多田某この地に住居して、祖神なるゆえ多田権現を勧請すと。その子孫天正年中に退去しける由」と、別個の伝承が収録されています。

|

<地名由来> 雑色(ぞうしき)は律令制下の一身分です。時代によって変遷しますが、大雑把に言うと、雑役に従事する下級の役人、使用人といったところで、雑司ヶ谷の雑司とも相通ずる言葉です。そこから転じて、雑色の人々に与えた給付地をも雑色と呼ぶようになりました。多田神社の創建伝承や、「新編武蔵風土記稿」に収録された「武州多東郡大宮之内雑色村」との文言、あるいは、多田神社前を通り雑色村を横断する古道が、直近で大宮八幡へと至ることなど、当地と大宮八幡宮とのつながりの深さから、その造営のために働いた人たちの居住地、ないし給付地ではないかと推測されています。 |

|