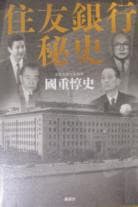

元住友銀行取締役だった人物が住友銀行に関わる秘史について著したというタイトルに惹かれて、それだけで読み始めた。読み始めて、これが「イトマン事件」を住友銀行の内部からみた一種の内部暴露書だと理解した。当時の銀行の内部事情と事件の背景情報について、「秘」の側面を表に出す覚書であることがわかった。本書の出版広告を新聞で一度見た時、その広告情報を詳しく読まなかったので、イトマン事件関連とは知らなかったという迂闊さである。つまり、新聞報道で事件の発生の当時、その一端を読んだだけで、すっかり忘れていたことを、この書で改めて捕らえ直すことができたという次第。

当時の住友銀行がイトマンに融資していた金額が膨大な額となり、住友銀行の存立に著者は危機感を感じたという。その事態を打開したいという義憤が、その元凶となっているイトマンの当時の河村良彦社長を如何にして早急に退任に追い込むか工作する綿密な行動を取らせたのだと著者は語る。工作するという表現は私の読後印象である。

本書は著者がイトマンの河村社長を退任に追い込むまで、一方でイトマンに司直が強制捜査に入り、イトマン事件として立件するまでの経緯を述べていく。その過程で著者が如何に関与したか、イトマン事件に対する直接間接の関係者の実名と当時の職名、事件との関係性を明らかにしつつ記述していく。当時、著者が情報収集し、覚書として克明に記録した手帳をもとに、そのメモ内容を時系列で明らかにし、そのメモ事項の持つ意味と背景を説明しながら、事件の推移を語るという展開になっている。つまり、そのメモ内容が全て正確な事実情報という前提に立つ事件記録と言える。そこに虚偽が内包されているかどうかは、誰も判断できないという印象も半面として持った。

事件から四半世紀を経て、公開されたこの記録である。関係者の多くはその後の人生で、大半がそれなりに遇されいわゆる出世の道を歩いていたであろうし、既に鬼籍に入った人もいる。多分、だれも語りたがらないだろうから、反論が出てくることもないだろう。 「秘史」と銘打つだけあり、様々な観点で興味深い書となっている。

本書の記述によれば、東京大学経済学部を卒業し、1968年に住友銀行に入行し、支店配属から始め、2年間の米国大学院留学を含め、いくつかの部を経験し、1975年に企画部に配属されたという。企画部で10年過ごす期間に、大蔵省担当、いわゆるMOF担を務めたという。この時代に官庁や新聞社などとの人脈が培われたのだろう。

「プロローグ前史」を読む限り、自他ともに認めるトップクラスの人材だったようである。己の実力に対する著者の自負が本書に散見される。たとえば、「住友銀行に入り、自分で言うのもなんだが一選抜中の一選抜。常に光の当たる道を歩いてきており、MOF担や渋谷東口支店長として実績もcy区実に挙げていた」(p34)と記す。

この「秘史」は1990年3月20日の手帳の記録内容から始まって行く。そして、1991年7月11日の手帳の記録内容の説明で終わる。

末尾に「イトマン事件関連年表」が付けられている。本文での説明と併読すると、イトマン事件が発生して行く直接の契機は、1990年1月に「伊藤萬」が雅叙園観光に資本参加し、伊藤寿永光氏の協和綜合開発研究所と提携する。さらに2月に伊藤氏が伊藤萬に入社し、すぐ後で経営陣の一人になったことに端を発するようだ。1991年1月1日に伊藤萬は「イトマン」に社名変更している。1991年4月24日、大阪地検と大阪府警がイトマンを強制捜査する。河村良彦、許永中、伊藤寿永光が商法の特別背任罪などで逮捕される。

「雅叙園という本質」には迫らずに、事件は終わった形だと著者は本書末尾近くで書いている。

著者が事件が明るみに出て、河村社長を退任に追い込むように工作していたこの時期は「業務渉外部部付部長」というポジションだったようである。この肩書から想像するに、業務渉外部でのスタッフ的位置づけだったのだろう。部下無し管理職という位置づけではないかとイメージする。このポジションの本務として、著者が何をしていたかには本書に触れられていないので、わからない。想像では、かなり自由裁量のある立場だったのだろう。

なぜなら、「第1章 問題のスタート」の冒頭から始まる手帳からの公開内容は、当時の磯田会長をはじめとする経営トップ層の行動が日時付で項目として、延々と細部に渡り記録されているのである。誰が誰とどこで会ったか。どれくらいの時間の話し合いをしていたか。どこに行ったか。・・・・・そんな事項の記録列挙である。著者は克明に磯田会長を筆頭に巽頭取はじめトップ経営層の直接・間接の関係者たちの行動記録を挙げていく。

よくも克明に、調べ上げたな・・・・という印象が強い。そういう情報源となった人脈ネットワークを著者が銀行内に築き、その理由を多分知らずに情報提供する人々が住友銀行の組織の各部署に居たということである。経営陣各人の行動スケジュールを克明にフォローしていくには、相当の時間とエネルギーを使っていたと想像するが、上記の期間、著者は本務として何をし、どの程度の時間配分をしていたのか? 知りたくなる。勿論、そんなことは書かれていない。

この記録事項を見るだけでは、イトマン事件の背景とどう関わるかは、ほとんど読者には分からない。イトマン事件を追及していった著者の情報集積がバックグラウンドにあって初めて、記録された行動事実の持つ意味が、事件展開の文脈の中で読み解かれていくというものに成っている。つまり、記録事項の持つ意味がイトマン事件の文脈として関連連づけて語られていく。

ある意味で、読者にとっては退屈な、読み込めない行動事実の外見記録を延々とまず読まされていくことになる。その記録項目を著者が文脈の中に織り込んで説明していく形でやっとその関連性が理解できるのだ。事実を綴るという点で、ある意味でまわりくどい記述にもならざるを得ないのだろう。つまり、どんどんと、テンポ良く読み進められる類いのドキュメンタリー記録ではない。

また、逆に、イトマン事件のルポルタージュ風の関連書を既に読んでいる人、イトマン事件の経緯内容の情報を既によくご存知の人にとっては、なるほどと行動記録や著者が関係者と語り合った時の相手の言動記録を読み、ピンとくるのかもしれない。私は事件自体の詳細を知らなかったので、そういう読み方はできなかった。

読後印象に強く残った諸点を要約的に列挙しておきたい。後は本書を逐一読まれることをお薦めする。銀行という組織の実態が分かって興味深い。だが、ここに記録された会社組織おける人間行動の有り様は、住友銀行だけに限らず、どの会社組織にもあり得る人間関係上の行動現象に共通する部分が多いと思う。つまり、三井住友銀行になった現状でもその体質・風土は残っているのではないか。それは、他銀行も大手大企業でも同じだろうという気がする。本書は「他山の石」としての価値を持つ。

*当時の大蔵官僚に働きかけ、イトマン事件を立件化の方向に導くために、著者が「Letter」と称する詳細な内部告発文書を1990年10月時点で7通(p299)に達するまで、然るべき要所要所に協力者を介して発送している。極秘に入手したイトマンの封筒と便箋を使って「Letter」を発信している。これが事件の立件化へのトリガーになっているようである。

その第1号は、大蔵省土田正顕銀行局長宛であり、差出人名は「伊藤萬従業員一同」である。これは形としては内部告発文書の形式である。しかし、実際に著者が書き、発信しているというのだから、私は厳密な意味で該当組織の内部の人間が発した「内部告発」とは言えないと判断する。体良く、「内部告発文書」の形を真似ているだけだ。その理由はどうあれ、「密告」を続けたというべきだろう。内容は詳細的確な事実情報の告発であっても、組織外の人間が「密告」という形で「工作」という行為をとったのだと思う。

一方で、当時の伊藤萬の従業員は、この告発された内容をどこまで知り得ていたのだろうか。著者はイトマンの従業員が当時どんな反応、対応をしていたのかには具体的にあまりふれていない。自社の実態を知らされていず、問題意識すらなかったのか?

*当時の住友銀行内部が磯田会長を天皇に見立て、経営陣の中が親磯田派と反磯田派、日和見派に分かれて、ある意味で自己保身をベースにそれぞれが蠢くという人間関係にあったこと、そしてそれが行動として表明されていた具体的事実が記録されている。それが、イトマン事件とも色濃く連動している状況が良く分かる。

この人間関係の有り様、どこの会社にも大なり小なりあるんじゃない、という感じも受ける。ここまで赤裸々に書かれると、住友銀行のトップ層って、どうなってたの・・・・・と言いたくなる。会社の私物化の一端が現れているのだろう。それは崩壊の予兆であり、そこに「多山の石」をまず見る。

*磯田会長がその地位にしがみついた実態が明らかになっている。イトマン事件の背景に、長女が絵画取引のビジネスに関わっていて、イトマンの河村社長に絵画取引の依頼をしたことが、イトマン事件に関わる遠因としてヤミの世界を引き込む形にもなっている事実がわかる。絵画取引が様々にイトマン関係者の間で悪用されていくプロセスが、書きとめられている。興味深い。

磯田会長の立場の揺れ動きが、イトマン事件を悪化させた重要な要因の一つとなったことが良く分かる。

*当時の頭取、副頭取、専務、常務という経営トップ層が実名で登場する。個々人の行動とイトマン事件への対応が濃淡がありながらも、具体的にその言動が事件のプロセスの一環として書き込まれていく。その言動に対するその時点での著者の評価や感想も書き込まれていて興味深い。

*イトマンの河村社長を退任に追い込むことが、住友銀行の立ち直りに必須と著者は判断し、そのために「Letter」という手段での密告工作を密かにばれずに続けて行くプロセス、そのやり方が良くわかる。

著者は克明な記述を行いながらも、この「Letter」の全てを本書で自ら開示しているわけではない。それはなぜなのか? 既に事件後に出版されたであろう出版書に載っているからということか? 開示できない理由がやはり潜むのか。

本書では第1号(p92-93)、第2号(p102-104)、第3号(p160-161)、第4号(p166-167)、第5号(p175-176)が本書にプロセス文脈の必要性からも掲載されている。だが、未掲載のものがある。磯田スキャンダル「Letter」を頭取経験者、その他行政当局にも投函したと記す(p288)が、これは開示されていない。誰の立場で記されたものかの言及もなかったように思う。

*元住友銀行常務であり、磯田会長の側近だった河村良彦氏が伊藤萬の社長に送りこまれ、バブル経済期の中で、伊藤萬の立て直しに行ったはずの人物である。しかし、逆に会社の経営を悪化させる元凶となって行った。事態が悪化していくプロセスにおいて、河村社長が外面は業績好調の大洞を吹き鳴らしていた経緯はよくわかる。だが、その立場に陥っていく出発点となる原因はどこにあったのか? それは私には今ひとつ明確に理解できなかった。悪い方に雪だるまが転げて大きくなったのはわかる。雪だるまが転げるために押した原因がなになのか、である。

*イトマン事件の新聞報道では、私は許永中氏の顔写真が載っていた記憶がある。

本書では、許永中氏が重要人物として絡んでいた事実が要所に散見されるが、主にクローズアップされているのは伊藤寿永光氏の言動である。いささか、当時の新聞報道をちらっと読んだときの印象とのギャップを感じる。本書を読み、逆にイトマン事件に改めて興味を持った。

この記録がイトマン事件と企業裏面史の貴重な資料として存在しつづけることになるだろう。日本経済史の中のあだ花の記録は、過ちを繰り返さないための「他山の石」として、貴重である。しかし、これを読む終わると、その一方で、人間が欲望を持つ限り、これと同類の不正事象は、「歴史は繰り返す」ということになりそうな気もしてしまう。

最後に、本書に記載された文から、著者の言を國重語録として紹介しておく。

この語録として抽出した内容そのものにも、いろんな読み方ができることと思う。それ自体もまたおもしろい。ページを付記するので、本書の文脈に戻っていただきたい。

*イトマン問題が待ったなしの状況だというのに、幹部たちは磯田会長らの顔色をうかがって、どう動くべきかを判断しようとしていた。私にはそれが歯がゆかった。 p77

*きれいごとではなく、本当に自分のことよりも、とにかく住友銀行のことが心配だった。ただ、自分も取締役の立場なら何よりもまず自分のこと、近視眼的な自分の次のポストのことばかりが気になったかもしれない。 p78

*それでも、全体像とディテールをここまで把握しているのは私だけだ。だから、正しい判断を下せるのも私だけだ。 p148

*カネは、いったん借りてしまえば借りたほうが圧倒的に強い。 p153

*内紛の記事が出るのは避けたかった。銀行というのは、体面、外面を重んじるところだ。 p157

*絶対に、ばれてはいけないと決意していた。攻めるなら、大きな戦略と細心の注意がなければ。 p168

*磯田会長の梅子夫人が信じている占いによって、大銀行の人事が決まっていたとは驚きだった。 p179

*日本のサラリーマンにありがちなのが、土日も構わず休みも取らず、一心不乱に働き続けるというタイプだ。それは私の流儀ではない。もちろん、働くときにはみっちりと働く。ただできるだけ効率性と合理性を重視する。その結果、平日の19時までに人の何倍も仕事をする。その後は自分のために使う。もちろん長期休暇も取る。 p202

*もはや情報をとっているだけではダメなのだ。もちろんそれは基本動作で、情報を元に構図を組み立てることは必須だ。だが、今やその次の一手を打つときだった。 p237

*多くの役員たちはどちらにつくのが自分たちの有利になるかうかがい、そして二股をかけ、いざとなったらどちらにでも乗れるようにしていた。 p232

*こうして権力は周囲から腐っていく。 p281

*私はおかしいことをおかしいと言わない連中への憤懣が強くあった。黙っていられなかったし、じっとしていらっれなかった。ばれて会社から排除されれば、それもまた一つの生き方である。 p294

*何も決められないのに、変わり身だけはみな早い。 p298

*皆、流れを読んで、いま何をするのが得策なのかを嗅ぎ取る。それに乗ることにかけては超一流なのだ。 p314

*私は膿を出し切らないと改革などできないと一貫して思っていた。その信念を隠すこともなかった。 p350

*もし、銀行で頭取になりたいのならどうすればよかったか。それは何もしないことだ。減点主義の組織なのだから。私はそんな振る舞いはしたくなかったし、できなかった。日々楽しく過ごしたかった。それだけだった。 p464

*乱世の英雄という言葉がある。乱世のときには生き生きと仕事をする、しかし、平和な世の中ではその存在を必要とされない。私もそれに似ていたかもしれない。 p465

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

関連事項、関心の波紋からネット検索した結果を一覧にしておきたい。

イトマン事件 :ウィキペディア

イトマン事件 :「NAVERまとめ」

戦後最大の経済事件「イトマン事件」とは何だったのか? :「週刊現代」

戦後最大の経済事件「イトマン事件」の深奥 :「東洋経済」

伊藤寿永光 :ウィキペディア

『伊藤寿永光』に関するニュース :「exciteニュース」

ベストセラー『住友銀行秘史』への反論 “嘘から生まれた男”と書かれた「伊藤寿永光」語る

:「デイリー新潮」

2.伊藤寿永光・河村良彦って :「HIP'S BLOG」

許永中 :ウィキペディア

在日、、暴力団、政治家の癒着の縮図。許永中という男。:「何かおかしいよね。今の日本」

出所の許永中氏「日本でやることたくさんある」と決意を語る :「NEWSポストセブン」

石橋産業事件の深層 :「ZAKZAK」

巨額詐欺事件2000億、闇の紳士 許永中受刑者とは? :「NAVERまとめ」

許永中氏 :YouTube

西貞三郎元住友銀行副頭取死去で、イトマン事件を想う :「マネブ」

DAIGOの父親はあのイトマン事件・許永中の片腕だった! 許に家を買ってもらい企業を恐怖支配

:「LITERAX」

あの元楽天副社長、いわく付き企業社長として窮地&孤軍奮闘…反社勢力の詐欺を回避

:「Business Journal]

『住友銀行秘史』より面白い著者の「前妻愛人乱脈秘史」 :「デイリー新潮」

住友銀行役員→楽天副会長を不倫で辞任のあの人物、お騒がせの某ベンチャー社長をひっそり辞任 :「Business Journal]

住友銀行の天皇「磯田一郎」会長 弱点を形成したマザーコンプレックス :「デイリー新潮」

イトマンは墓場まで…訃報が触れない堤清二さんの「光と影」 :「日刊ゲンダイ」

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

当時の住友銀行がイトマンに融資していた金額が膨大な額となり、住友銀行の存立に著者は危機感を感じたという。その事態を打開したいという義憤が、その元凶となっているイトマンの当時の河村良彦社長を如何にして早急に退任に追い込むか工作する綿密な行動を取らせたのだと著者は語る。工作するという表現は私の読後印象である。

本書は著者がイトマンの河村社長を退任に追い込むまで、一方でイトマンに司直が強制捜査に入り、イトマン事件として立件するまでの経緯を述べていく。その過程で著者が如何に関与したか、イトマン事件に対する直接間接の関係者の実名と当時の職名、事件との関係性を明らかにしつつ記述していく。当時、著者が情報収集し、覚書として克明に記録した手帳をもとに、そのメモ内容を時系列で明らかにし、そのメモ事項の持つ意味と背景を説明しながら、事件の推移を語るという展開になっている。つまり、そのメモ内容が全て正確な事実情報という前提に立つ事件記録と言える。そこに虚偽が内包されているかどうかは、誰も判断できないという印象も半面として持った。

事件から四半世紀を経て、公開されたこの記録である。関係者の多くはその後の人生で、大半がそれなりに遇されいわゆる出世の道を歩いていたであろうし、既に鬼籍に入った人もいる。多分、だれも語りたがらないだろうから、反論が出てくることもないだろう。 「秘史」と銘打つだけあり、様々な観点で興味深い書となっている。

本書の記述によれば、東京大学経済学部を卒業し、1968年に住友銀行に入行し、支店配属から始め、2年間の米国大学院留学を含め、いくつかの部を経験し、1975年に企画部に配属されたという。企画部で10年過ごす期間に、大蔵省担当、いわゆるMOF担を務めたという。この時代に官庁や新聞社などとの人脈が培われたのだろう。

「プロローグ前史」を読む限り、自他ともに認めるトップクラスの人材だったようである。己の実力に対する著者の自負が本書に散見される。たとえば、「住友銀行に入り、自分で言うのもなんだが一選抜中の一選抜。常に光の当たる道を歩いてきており、MOF担や渋谷東口支店長として実績もcy区実に挙げていた」(p34)と記す。

この「秘史」は1990年3月20日の手帳の記録内容から始まって行く。そして、1991年7月11日の手帳の記録内容の説明で終わる。

末尾に「イトマン事件関連年表」が付けられている。本文での説明と併読すると、イトマン事件が発生して行く直接の契機は、1990年1月に「伊藤萬」が雅叙園観光に資本参加し、伊藤寿永光氏の協和綜合開発研究所と提携する。さらに2月に伊藤氏が伊藤萬に入社し、すぐ後で経営陣の一人になったことに端を発するようだ。1991年1月1日に伊藤萬は「イトマン」に社名変更している。1991年4月24日、大阪地検と大阪府警がイトマンを強制捜査する。河村良彦、許永中、伊藤寿永光が商法の特別背任罪などで逮捕される。

「雅叙園という本質」には迫らずに、事件は終わった形だと著者は本書末尾近くで書いている。

著者が事件が明るみに出て、河村社長を退任に追い込むように工作していたこの時期は「業務渉外部部付部長」というポジションだったようである。この肩書から想像するに、業務渉外部でのスタッフ的位置づけだったのだろう。部下無し管理職という位置づけではないかとイメージする。このポジションの本務として、著者が何をしていたかには本書に触れられていないので、わからない。想像では、かなり自由裁量のある立場だったのだろう。

なぜなら、「第1章 問題のスタート」の冒頭から始まる手帳からの公開内容は、当時の磯田会長をはじめとする経営トップ層の行動が日時付で項目として、延々と細部に渡り記録されているのである。誰が誰とどこで会ったか。どれくらいの時間の話し合いをしていたか。どこに行ったか。・・・・・そんな事項の記録列挙である。著者は克明に磯田会長を筆頭に巽頭取はじめトップ経営層の直接・間接の関係者たちの行動記録を挙げていく。

よくも克明に、調べ上げたな・・・・という印象が強い。そういう情報源となった人脈ネットワークを著者が銀行内に築き、その理由を多分知らずに情報提供する人々が住友銀行の組織の各部署に居たということである。経営陣各人の行動スケジュールを克明にフォローしていくには、相当の時間とエネルギーを使っていたと想像するが、上記の期間、著者は本務として何をし、どの程度の時間配分をしていたのか? 知りたくなる。勿論、そんなことは書かれていない。

この記録事項を見るだけでは、イトマン事件の背景とどう関わるかは、ほとんど読者には分からない。イトマン事件を追及していった著者の情報集積がバックグラウンドにあって初めて、記録された行動事実の持つ意味が、事件展開の文脈の中で読み解かれていくというものに成っている。つまり、記録事項の持つ意味がイトマン事件の文脈として関連連づけて語られていく。

ある意味で、読者にとっては退屈な、読み込めない行動事実の外見記録を延々とまず読まされていくことになる。その記録項目を著者が文脈の中に織り込んで説明していく形でやっとその関連性が理解できるのだ。事実を綴るという点で、ある意味でまわりくどい記述にもならざるを得ないのだろう。つまり、どんどんと、テンポ良く読み進められる類いのドキュメンタリー記録ではない。

また、逆に、イトマン事件のルポルタージュ風の関連書を既に読んでいる人、イトマン事件の経緯内容の情報を既によくご存知の人にとっては、なるほどと行動記録や著者が関係者と語り合った時の相手の言動記録を読み、ピンとくるのかもしれない。私は事件自体の詳細を知らなかったので、そういう読み方はできなかった。

読後印象に強く残った諸点を要約的に列挙しておきたい。後は本書を逐一読まれることをお薦めする。銀行という組織の実態が分かって興味深い。だが、ここに記録された会社組織おける人間行動の有り様は、住友銀行だけに限らず、どの会社組織にもあり得る人間関係上の行動現象に共通する部分が多いと思う。つまり、三井住友銀行になった現状でもその体質・風土は残っているのではないか。それは、他銀行も大手大企業でも同じだろうという気がする。本書は「他山の石」としての価値を持つ。

*当時の大蔵官僚に働きかけ、イトマン事件を立件化の方向に導くために、著者が「Letter」と称する詳細な内部告発文書を1990年10月時点で7通(p299)に達するまで、然るべき要所要所に協力者を介して発送している。極秘に入手したイトマンの封筒と便箋を使って「Letter」を発信している。これが事件の立件化へのトリガーになっているようである。

その第1号は、大蔵省土田正顕銀行局長宛であり、差出人名は「伊藤萬従業員一同」である。これは形としては内部告発文書の形式である。しかし、実際に著者が書き、発信しているというのだから、私は厳密な意味で該当組織の内部の人間が発した「内部告発」とは言えないと判断する。体良く、「内部告発文書」の形を真似ているだけだ。その理由はどうあれ、「密告」を続けたというべきだろう。内容は詳細的確な事実情報の告発であっても、組織外の人間が「密告」という形で「工作」という行為をとったのだと思う。

一方で、当時の伊藤萬の従業員は、この告発された内容をどこまで知り得ていたのだろうか。著者はイトマンの従業員が当時どんな反応、対応をしていたのかには具体的にあまりふれていない。自社の実態を知らされていず、問題意識すらなかったのか?

*当時の住友銀行内部が磯田会長を天皇に見立て、経営陣の中が親磯田派と反磯田派、日和見派に分かれて、ある意味で自己保身をベースにそれぞれが蠢くという人間関係にあったこと、そしてそれが行動として表明されていた具体的事実が記録されている。それが、イトマン事件とも色濃く連動している状況が良く分かる。

この人間関係の有り様、どこの会社にも大なり小なりあるんじゃない、という感じも受ける。ここまで赤裸々に書かれると、住友銀行のトップ層って、どうなってたの・・・・・と言いたくなる。会社の私物化の一端が現れているのだろう。それは崩壊の予兆であり、そこに「多山の石」をまず見る。

*磯田会長がその地位にしがみついた実態が明らかになっている。イトマン事件の背景に、長女が絵画取引のビジネスに関わっていて、イトマンの河村社長に絵画取引の依頼をしたことが、イトマン事件に関わる遠因としてヤミの世界を引き込む形にもなっている事実がわかる。絵画取引が様々にイトマン関係者の間で悪用されていくプロセスが、書きとめられている。興味深い。

磯田会長の立場の揺れ動きが、イトマン事件を悪化させた重要な要因の一つとなったことが良く分かる。

*当時の頭取、副頭取、専務、常務という経営トップ層が実名で登場する。個々人の行動とイトマン事件への対応が濃淡がありながらも、具体的にその言動が事件のプロセスの一環として書き込まれていく。その言動に対するその時点での著者の評価や感想も書き込まれていて興味深い。

*イトマンの河村社長を退任に追い込むことが、住友銀行の立ち直りに必須と著者は判断し、そのために「Letter」という手段での密告工作を密かにばれずに続けて行くプロセス、そのやり方が良くわかる。

著者は克明な記述を行いながらも、この「Letter」の全てを本書で自ら開示しているわけではない。それはなぜなのか? 既に事件後に出版されたであろう出版書に載っているからということか? 開示できない理由がやはり潜むのか。

本書では第1号(p92-93)、第2号(p102-104)、第3号(p160-161)、第4号(p166-167)、第5号(p175-176)が本書にプロセス文脈の必要性からも掲載されている。だが、未掲載のものがある。磯田スキャンダル「Letter」を頭取経験者、その他行政当局にも投函したと記す(p288)が、これは開示されていない。誰の立場で記されたものかの言及もなかったように思う。

*元住友銀行常務であり、磯田会長の側近だった河村良彦氏が伊藤萬の社長に送りこまれ、バブル経済期の中で、伊藤萬の立て直しに行ったはずの人物である。しかし、逆に会社の経営を悪化させる元凶となって行った。事態が悪化していくプロセスにおいて、河村社長が外面は業績好調の大洞を吹き鳴らしていた経緯はよくわかる。だが、その立場に陥っていく出発点となる原因はどこにあったのか? それは私には今ひとつ明確に理解できなかった。悪い方に雪だるまが転げて大きくなったのはわかる。雪だるまが転げるために押した原因がなになのか、である。

*イトマン事件の新聞報道では、私は許永中氏の顔写真が載っていた記憶がある。

本書では、許永中氏が重要人物として絡んでいた事実が要所に散見されるが、主にクローズアップされているのは伊藤寿永光氏の言動である。いささか、当時の新聞報道をちらっと読んだときの印象とのギャップを感じる。本書を読み、逆にイトマン事件に改めて興味を持った。

この記録がイトマン事件と企業裏面史の貴重な資料として存在しつづけることになるだろう。日本経済史の中のあだ花の記録は、過ちを繰り返さないための「他山の石」として、貴重である。しかし、これを読む終わると、その一方で、人間が欲望を持つ限り、これと同類の不正事象は、「歴史は繰り返す」ということになりそうな気もしてしまう。

最後に、本書に記載された文から、著者の言を國重語録として紹介しておく。

この語録として抽出した内容そのものにも、いろんな読み方ができることと思う。それ自体もまたおもしろい。ページを付記するので、本書の文脈に戻っていただきたい。

*イトマン問題が待ったなしの状況だというのに、幹部たちは磯田会長らの顔色をうかがって、どう動くべきかを判断しようとしていた。私にはそれが歯がゆかった。 p77

*きれいごとではなく、本当に自分のことよりも、とにかく住友銀行のことが心配だった。ただ、自分も取締役の立場なら何よりもまず自分のこと、近視眼的な自分の次のポストのことばかりが気になったかもしれない。 p78

*それでも、全体像とディテールをここまで把握しているのは私だけだ。だから、正しい判断を下せるのも私だけだ。 p148

*カネは、いったん借りてしまえば借りたほうが圧倒的に強い。 p153

*内紛の記事が出るのは避けたかった。銀行というのは、体面、外面を重んじるところだ。 p157

*絶対に、ばれてはいけないと決意していた。攻めるなら、大きな戦略と細心の注意がなければ。 p168

*磯田会長の梅子夫人が信じている占いによって、大銀行の人事が決まっていたとは驚きだった。 p179

*日本のサラリーマンにありがちなのが、土日も構わず休みも取らず、一心不乱に働き続けるというタイプだ。それは私の流儀ではない。もちろん、働くときにはみっちりと働く。ただできるだけ効率性と合理性を重視する。その結果、平日の19時までに人の何倍も仕事をする。その後は自分のために使う。もちろん長期休暇も取る。 p202

*もはや情報をとっているだけではダメなのだ。もちろんそれは基本動作で、情報を元に構図を組み立てることは必須だ。だが、今やその次の一手を打つときだった。 p237

*多くの役員たちはどちらにつくのが自分たちの有利になるかうかがい、そして二股をかけ、いざとなったらどちらにでも乗れるようにしていた。 p232

*こうして権力は周囲から腐っていく。 p281

*私はおかしいことをおかしいと言わない連中への憤懣が強くあった。黙っていられなかったし、じっとしていらっれなかった。ばれて会社から排除されれば、それもまた一つの生き方である。 p294

*何も決められないのに、変わり身だけはみな早い。 p298

*皆、流れを読んで、いま何をするのが得策なのかを嗅ぎ取る。それに乗ることにかけては超一流なのだ。 p314

*私は膿を出し切らないと改革などできないと一貫して思っていた。その信念を隠すこともなかった。 p350

*もし、銀行で頭取になりたいのならどうすればよかったか。それは何もしないことだ。減点主義の組織なのだから。私はそんな振る舞いはしたくなかったし、できなかった。日々楽しく過ごしたかった。それだけだった。 p464

*乱世の英雄という言葉がある。乱世のときには生き生きと仕事をする、しかし、平和な世の中ではその存在を必要とされない。私もそれに似ていたかもしれない。 p465

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

関連事項、関心の波紋からネット検索した結果を一覧にしておきたい。

イトマン事件 :ウィキペディア

イトマン事件 :「NAVERまとめ」

戦後最大の経済事件「イトマン事件」とは何だったのか? :「週刊現代」

戦後最大の経済事件「イトマン事件」の深奥 :「東洋経済」

伊藤寿永光 :ウィキペディア

『伊藤寿永光』に関するニュース :「exciteニュース」

ベストセラー『住友銀行秘史』への反論 “嘘から生まれた男”と書かれた「伊藤寿永光」語る

:「デイリー新潮」

2.伊藤寿永光・河村良彦って :「HIP'S BLOG」

許永中 :ウィキペディア

在日、、暴力団、政治家の癒着の縮図。許永中という男。:「何かおかしいよね。今の日本」

出所の許永中氏「日本でやることたくさんある」と決意を語る :「NEWSポストセブン」

石橋産業事件の深層 :「ZAKZAK」

巨額詐欺事件2000億、闇の紳士 許永中受刑者とは? :「NAVERまとめ」

許永中氏 :YouTube

西貞三郎元住友銀行副頭取死去で、イトマン事件を想う :「マネブ」

DAIGOの父親はあのイトマン事件・許永中の片腕だった! 許に家を買ってもらい企業を恐怖支配

:「LITERAX」

あの元楽天副社長、いわく付き企業社長として窮地&孤軍奮闘…反社勢力の詐欺を回避

:「Business Journal]

『住友銀行秘史』より面白い著者の「前妻愛人乱脈秘史」 :「デイリー新潮」

住友銀行役員→楽天副会長を不倫で辞任のあの人物、お騒がせの某ベンチャー社長をひっそり辞任 :「Business Journal]

住友銀行の天皇「磯田一郎」会長 弱点を形成したマザーコンプレックス :「デイリー新潮」

イトマンは墓場まで…訃報が触れない堤清二さんの「光と影」 :「日刊ゲンダイ」

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます