『濱マイク「我が人生最悪の時 THE MOST TERRIBLE TIME IN MY LIFE」』林海象

『マッシブ・タレント』トム・ゴーミカン

『男の子の名前はみんなパトリックっていうの』ジャン=リュック・ゴダール

『水の話』フランソワ・トリュフォー、ジャン=リュック・ゴダール

『シャルロットとジュール』ジャン=リュック・ゴダール

『七人の侍』黒澤明

『瞳をとじて』ビクトル・エリセ

『ジャン=リュック・ゴダール/遺言 奇妙な戦争』ジャン=リュック・ゴダール

『ジャンゴ繋がれざる者』クエンティン・タランティーノ

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート

『TAR/ター』トッド・フィールド

『ダークグラス』ダリオ・アルジェント

『ジョン・ウイック』チャド・スタエルスキ、デヴィッド・リーチ

『三体』Netflix版1-8

『俺たちに墓はない』澤田幸弘

『探偵物語』根岸吉太郎

『ゴッドファーザー〈最終章〉:マイケル・コルレオーネの最期』フランシス・フォード・コッポラ

『アホーマンス』松田優作

『処刑遊戯』村川透

『クーリンチェ少年殺人事件』エドワード・ヤン

『台北ストーリー』エドワード・ヤン

『フェノミナ』ダリオ・アルジェント

『最も危険な遊戯』村川透

『007は二度死ぬ』ルイス・ギルバート

『生きている小平次』中川信夫

『ヒポクラテスたち』大森一樹

『男性・女性』ジャン=リュック・ゴダール

『ゴジラ-1.0』山崎貴

『猫が行方不明』セドリック・クラピッシュ

『夢の涯てまでも』ヴィム・ヴェンダース

『ダンサーインParis』セドリック・クラピッシュ

『歓びの毒牙』ダリオ・アルジェント

『わたしは目撃者』ダリオ・アルジェント

『CURE』黒沢清

『コントラクトキラー』アキ・カウリスマキ

『マッチ工場の少女』アキ・カウリスマキ

『死と処女』ロマン・ポランスキー

劇場で観るぞと思っていたのだが見逃していたクラピッシュ

テーマとしては特に目新しいことはないのだがそれもいつものことで、

身近で普遍的で、しかしなんというかどうにか平和である世界の中で許される葛藤というような

そういうことを描くととてもよいクラピッシュ

なんとなく面白いのは、主人公にしてもモダンダンスグループにしても

皆実際にバレエやダンスを生業?にしている人々が出演していて、

ドラマの中の人物たちのその希望も不安も危うさも、

全部彼らの現実の世界と共鳴している感じがするところかも

現実とドラマを寄り添わせるために

細部にわたって考えに考えて作っているという感じがする

父と娘の間にあるちょっとした確執のようなものも、

過去の追想を言葉少なくときどき挟み込むことで、

説明的でなく観客につたわるようになっているとか

そういう繊細な配慮はいつもながら素敵

終盤の舞台における主人公のダンスの本物感も圧倒されるし

それを見せ場!って感じで引っ張ったりしないのも好き

セドリック・クラピッシュの出世作的なもの

未見でしたがパリオリンピックの関係でか、

WOWWOWでやったので、やっと観る。

とらえどころがなく、メッセージも明確でない

というかさまざまな光を反射するような具合で

明に暗に街の、人の思いが投げかけられる作風で

面白い

なんとなく思っていたが、クラピッシュの映画にはなんというか嫌な奴が普通にというか自然に出てくる。

本作には特に嫌な奴ばっかり。

それで、それぞれ嫌な奴だけど悪い奴でもない。

このそれぞれみんなが少しずつ自然に嫌な奴であるというところがつらいし面白い。

面白いぞ。

あと、パリの街並みは、中心区の方はじつは小奇麗に装っている感じで、

周辺区にいくと再開発で古い街並みをどんどん破壊するし、

地上げ的に追い出される人々もいるし、で、

というどの都市もそうであるような荒廃・疎外の街なんだなと思う

そういうことへの反感の香りも作品全体に漂っている。

**

これで日本で劇場公開されたものは大体観たことになるが、

調べてみるといわゆるDVDスルーの作品もいくつかあるのね。

それらも観たいかも。

久々の投稿ですが、久々に観たゴダール「男性・女性」について

(思ったことのメモ程度です)

フランソワーズ・アルディが亡くなってこの映画のことを思い出しての再鑑賞

以前見た時は、繰り返されるレオのタバコのくわえかたや

シャンタル・ゴヤとのコミカルな絡み(ドワネル将軍だっけ?のくだりとか)の印象で

軽快な印象を持ったが、

今回見てみると結構シリアス

社会のいろいろな矛盾の中を生きる若者の存在論的なつぶやき、ぼやき、に満ちている。

そのぼやきの一面としてのコミカル

民主主義、戦争、共産主義、資本主義、労働、異性関係、フェミニズム、etc.

それらすべてに否応なく関わっていく若者はどういう存在となるのか

声を代弁するのではなく、なにか観察しているような感じ

60年代の(幸せな?)ゴダール映画はここから変化のときを迎えていたのだろうと思う。

詳しいことは山田宏一先生の「ゴダール/映画史」を読むに勝るもの無し

「モリコーネ 映画が恋した音楽家」ジュゼッペ・トルナトーレ

やっとこさ観に行けたモリコーネ

若いころから晩年まで、割とまんべんなく追った印象のドキュメンタリーでした。

映画の音楽をやることで、アカデミックな師匠や同僚との軋轢などから生まれる罪悪感のようなものを

ずっと背負っていたという話が印象的。

重厚で感傷的なサウンドとメロディで魅せる一方で旺盛な実験心を持った作品もあり、

職人と開拓者が同居する稀有な存在だったが、

その罪悪感を音楽の芸術性(というか映画音楽としての芸術性の追求か)を高めることで克服していく過程でもあったのだろう。

後年にはその業績、あるいは映画音楽の芸術的な価値が世界的に認められるとともに、

モリコーネを批判した師匠との和解もあり、観ているこちらもああよかったなと感慨深し。。

このドキュメンタリーでは、様々な映画の具体的なカットを取り上げて、

当初監督が想定したなどの音楽が付いたバージョンと、のちにモリコーネが作曲したバージョンを比較するような箇所も多く、

モリコーネが持つ、映画のシーンをとらえて音楽として呼応する才能を、我々にも実感として与えてくれるのが面白い。

***

さて、と、

私的にはモリコーネというと…

だいたいは子供のころからときどきTV放映される「夕陽のガンマン」などのセルジオ・レオーネ。

イーストウッドのレオーネは大体(TVで)観ているのだが、具体的なシーンの記憶は完全にごっちゃ。

次に意識されたのはおそらく「エクソシスト2」のあの禍々しい音楽

具体的に似ているということでもないが、なぜかジョージ・クラムの「ブラック・エンジェルズ」のようなやはり禍々しい音楽に通じる印象がある。

バズズのテーマのロックバンドバージョンもかっこよくて好きである。

(あれはダリオ・アルジェント味(というかゴブリン味)があるね)

そういうモリコーネの音楽ということを認識しつつ観たのがベルトルッチ「1900年」で、

あのテーマ曲は、映画館で一度観ただけなのに後日もそれなりに歌えたくらいに印象的。

(後にDVDで再観したのでみずみずしい記憶としてはもう残っていないが)

パゾリーニもだいたいモリコーネなんだが、あまり印象に残っていない。

たぶん絵の印象が凄すぎて音に気が回らないのだろう(?)

「ソドムの市」はむしろモリコーネの音楽ってどこにある?という不在感によって印象に残っている(汗)

劇中で演奏されるショパンなどの既成曲しかないように思ったが、

(IMDBでサウンドトラックリストを見てみたところでもそんな感じ)

もう一度見て確認する気力がわかないのであります。。

あとはポランスキー「フランティック」

こちらは暗く洗練されたシティミュージックin 80' soundという趣で、ベースがかっこいいやつ。

映画としてはピアソラ+グレイス・ジョーンズのリベルタンゴのほうが印象的かもしれないが。。

セルジオ・レオーネ「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」も

これは音楽は王道的すばらしさなれど、お話が悲しすぎて(長いのもあるけど)おいそれと見返すことができない。

誰もが推すであろう「ニュー・シネマ・パラダイス」と「ミッション」はなんと観ていない。。

というわけで、このドキュメンタリーでは「エクソシスト2」「フランティック」「ソドム~」についてはなにも触れられていなかったのは個人的に残念なところ。

関係者のインタビューの合間や背景には、モリコーネが音楽で関わった無数の作品から引用される無数のカットがさしはさまれるのだが、そこには「ソドム~」はあったけれど「フランティック」はあったかなあ?

無かったと思うが、見落としているだけかもしれない。

2023.1.30@Bunkamura ル・シネマ

2月になってしまいましたが、恒例の振り返りを

2022年に観た映画は以下のとおりでした

「TWIN PEAKS limited event」デヴィッド・リンチ

「屍者の帝国」牧原亮太郎

「ユダヤ人の私」クリスティアン・クレーネス、フロリアン・ヴァイゲンザマー、クリスティアン・ケルマー、ローランド・シュロットホーファー

「スクリーマーズ」クリスチャン・デュゲイ

「ひまわり」ヴィットリオ・デシーカ

「MEMORIAメモリア」アピチャッポン・ウィーラセタクン

アクターズ・ショート・フィルム2

「理解される体力」前田敦子

「ありがとう」永山瑛太

「物語」玉城ティナ

「山猫 イタリア語完全復元版」ルキノ・ヴィスコンティ

「A.W. アピチャッポンの素顔」コナー・ジェサップ

「シャルロット・ゲンズブール 愛されすぎて」ジャック・ドワイヨン

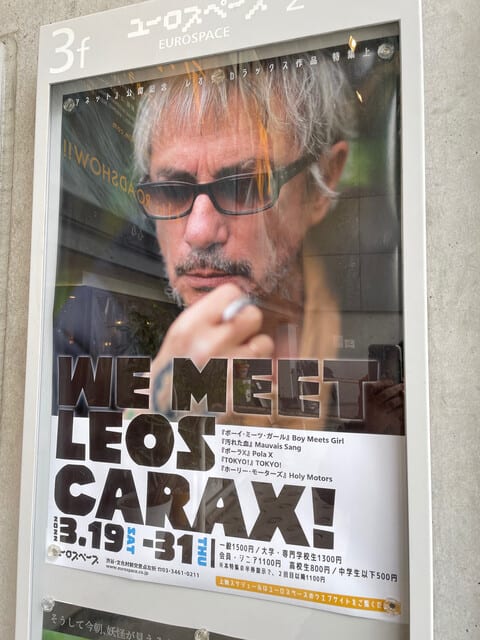

「ポーラX」レオス・カラックス

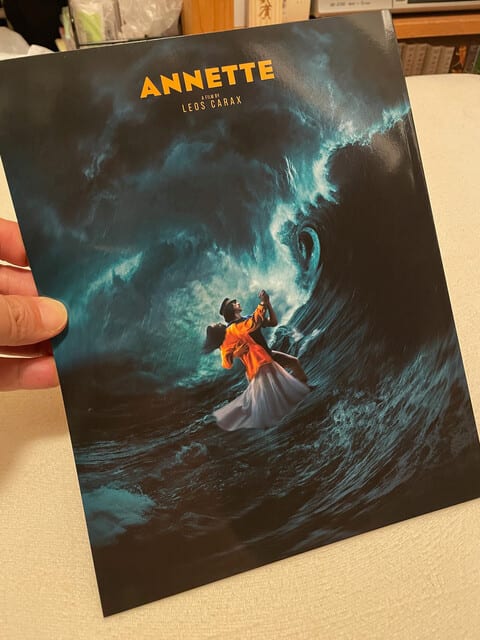

「アネット」レオス・カラックス

「オフィサー・アンド・スパイ」ロマン・ポランスキー

「ペイ・チェック 消された記憶」ジョン・ウー

「スティング」ジョージ・ロイ・ヒル

「都会のアリス」ヴィム・ヴェンダース

「さすらい」ヴィム・ヴェンダース

「まわり道」ヴィム・ヴェンダース

「ジェームズ・ボンドであること:ダニエル・クレイグの物語」

「冬の旅」アニエス・ヴァルダ

「エディット・ピアフ ~愛の賛歌~」オリヴィエ・ダアン

「DUNE/デューン 砂の惑星」ドゥニ・ヴィルヌーヴ

「ホドロフスキーのDUNE」フランク・パヴィッチ

「ドラキュラ」フランシス・コッポラ

「マイノリティ・リポート」スティーヴン・スピルバーグ

介護関係でいろいろと多忙で映画を観る暇もなく、と思っていたが、

意外にそれなりに観ていましたです。

「TWIN PEAKS limited event」は映画というべきかというとなにですが。。

TWIN PEAKSはTVシリーズや映画や音楽や出版物などの一連の創作によって、

なんだか人間の深淵の混沌を掬い取った稀有な物語になっているように思いました。

ただのブームになったドラマとは違う。。

アピチャッポン・ウィーラセタクンの作品を初めて見ました(MEMORIA)が、

これも実に素晴らしいものでした。

ふだん「映画は映画館で観るべき!」とは言わないですが、

これは大きい音で低音がしっかり出る環境でないと伝わらないものがある

(というのも映画館で観たのでそう思うだけかもしれないが)

カラックス(とスパークス)の新作「アネット」も駆け付け系

同時にそれを機に回顧上映があった「ポーラX」をようやく鑑賞

ずっと見逃していていつの日か~と思っていたので感慨深し

ポランスキー「オフィサー・アンド・スパイ」も駆け付け。

比較的王道な作りの本作なれど、冒頭からポランスキーらしい禍々しさ。

物語としての解決は、普通ならカタルシスとして処理されるはずが、

ここでは全く解消されない差別感情に満ちた社会の前景として、絶望的にただ置かれて終わる。

ヴェンダースのいわゆるロードムーヴィー3つを再鑑賞

ヴェンダースはこの3本が一番素敵と思う。

なぜかフィリップ・K・ディック原作物をいくつか観た

「スクリーマーズ」は終盤はともかく割とディック作品の持つひんやりとした不安感をよくとらえていたと思う。

「マイノリティ~」と「ペイチェック~」は再観

********

この間に岩波ホールが閉館し、ゴダールが亡くなりという2022年でした。

これも観たのは結構前になってしまったので、

雑感メモ程度で。。

公開時に観損ねて、依頼機会をずっと伺っていたものの

ことごとく見逃してしまった「ポーラX」

「アネット」公開にあわせた回顧上映でついにみることができましたぜ。

(あとは「マルメロの陽光」エリセ←機会があったら絶対見るぞ)

******

で、

例によってオープニングがすごく変

あのどかんどかんは正直今のところなんなのかよくわかっていない。

よく考えたら何かがわかるかもしれない。

(でもカラックスいつもそんな感じかも)

それに続く謎のスプリンクラーからのクレーン撮影(と思う)も不思議

ストーリー的に暗いというのもあるが、

どうやら父親の所業に由来する暗さが

主人公と「姉」の人生に影を落としていることが匂わされる以外に

なにも理由というか事件というか必然性がないのに

生きているだけでどん底に落ちてゆく

そういう恐ろしさがみなぎっている。

「姉」と出会う森の暗さ

森を彷徨うシーンの視界の不明瞭さ

都会の殺伐とした空気

子供が殴られるシーンの視点(なんと殴るやつの視点)

バイクの疾走シーンの(いつもの通りの)禍々しいアングル

(カラックスのバイクシーンはいつも他に類のない異様さがある)

主演俳優の事故と重ね合わせているのか、

バイク事故の持つ変な意味合い

奇妙な夢、暗闇のベッドシーン

謎のロック・ノイズ・オーケストラ

メルヴィルの原作以上に

カラックス的な暗さが炸裂(というか充満)している

恐ろしい。。

***

スコット・ウォーカーのサウンドトラックもとてもよい。

機械が巡ってきたらサントラ欲しい。

シャルナス・バルタスはリトアニアの映画監督であり、

彼の作品にカラックスが出演したこともあるが、

バルタスのパートナーというかミューズ的な存在が

「姉」役のカテリーナ・ゴルベワであった。

ゴルベワは後に(というかポーラXの時点で既に?)カラックスのパートナーとなり

早逝している。

カラックスはゴルベワの娘を養女とし、

娘は「ホーリーモーターズ」「アネット」に出演して(というか少し写って)いる。

という話のようだ。

@ユーロスペース

結構前になってしまったがカラックス

あまり覚えてないので、観たよーということを記すために

適当に思ったことを書いておこう。

*******

アダム・ドライヴァーの毒々しいスタンダップコメディアン

トム・クルーズのこういう感じのがあったよな

「マグノリア」だったかな。

あれはコメディアンではないけれど。

「レニー・ブルース」も思い出す。

あれは題材としてはもう少しストレートか。

なんとなく「オール・ザット・ジャズ」も思い出すが、

これはなんとなく傍若無人な雰囲気が通じるだけか。

一方で最近ジャームッシュのアレ

「デッド・ドント・ダイ」とか「パターソン」とか

ギリアムの「ドンキホーテ」とか観ているので、

いろいろなアダムのイメージがくっついていて

といういろいろな背景を勝手に背負っているように見ちゃったが

アダムの存在感は、コメディアン・ヘンリーらしく見えるにもかかわらず

どうもなにか違う、なにか生きていない人のよう?というような

不思議な感じ。

そもそもオープニングから変だ

これは変だ。

そこにいるリアルな製作陣の妙にリアルな存在感が

この先の全部の虚構と普通に繋がっている。

この異様さをうまく言い表せないが、これがこの映画の基調ではないかしら。

すごいあけすけな虚構の網と、その目の向こうに透けて見える剥き出しの何か。

生きているのか生きていないのかよくわからない感じ。

で、その虚構の網の虚構らしさの丸天井のようなものを

ミュージカルというやりかたがもたらしているのかもしれない。

そもそもカラックスは毎回オープニングがすごく変だ。

それだけでも他に類を見ないという気がする。

******

で、今回は極力前情報を得ないように頑張った末に観にいったので、

マペットの件は全く知らなかったのです。

で、本当に新鮮にその登場シーンで驚いた。

こういう初見の驚きというのは久々かも。

こういうのは楽しい。

その驚きは、あまりにもあけすけな虚構、虚構の中の虚構が

臆面もなく現れたという感じだった。

不遇な娘(虚構)は最後に受肉(現実化)をするが、

現実化がこの映画の終点であるだろうか。

最後にアダムがちらと監視カメラ(である我々)を見る。

現実への目配せ、現実への綻びではないだろうか。

あそこで虚構の網の世界は均衡を完全に失い

密かに映画は崩壊する。

面白いと思う。

ユーロスペースにて

amazon

amazon amazon

amazon