増補改訂しました。

力 リョク・リキ・ちから 力部

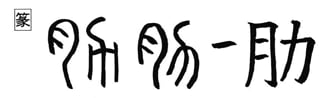

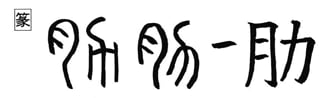

解字 甲骨文字は農具の耜(すき)の象形と推定されている。甲骨文字には出産を意味する用法があり、女性が最も力を入れる行為として用いた引伸義であろう[甲骨文字辞典]。金文で日本の三つまた鍬(くわ)のような形になったが、意味は①力量・気力、②功績・功労、で耜(すき)の意味からは離れている。篆文の[説文解字]は「筋キン也(なり)。人の筋キン之(の)形に象(かたど)る。功を治(おさむ)るを力と曰(い)う」とする。筋は「肉之(の)力也(なり)」としているので、力は人の筋肉のちから(力)であり、さらに功を治める意味にも広がった。もと、農具(スキ)が字源だが、当初から農具で力を出す意味があり、この意味が力(ちから)のほか、はたらき・いきおい・はげむ意などになった。

意味 (1)ちから(力)。「体力タイリョク」「実力ジツリョク」 (2)はたらき。作用。「視力シリョク」「効力コウリョク」「力学リキガク」 (3)いきおい。「勢力セイリョク」 (4)つとめる。はげむ。「努力ドリョク」

イメージ

「ちから」(力・筋・朸)

「形声字」(勒)

もとの意味である「スキの形」(肋)

音の変化 リョク:力・朸 ロク:勒・肋 キン:筋

ちから

筋 キン・すじ 竹部

竹ひご(ネットの販売サイトより)

解字 「竹(竹ひご)+月(=肉。にく)+力(ちから)」の会意。肉(月)の収縮により発生する力(ちから)が竹ひごがたくさん集まったような形になったのが筋である。筋は一端が骨の関節付近に腱ケンとなって付き、もう一端が別の関節付近に付いており、筋を収縮させることによって、その力を骨の関節に伝えて身体を動かす。[説文解字]は「肉之(の)力也(なり)。力に従い肉に従い竹に従う。竹は物之(の)多(おおく)の筋の者(こと)」とし、竹は多くの筋の意とする。

意味 (1)きん(筋)。きんにく(筋肉)。からだの肉。「腹筋フッキン」「背筋ハイキン」 (2)すじ(筋)。細長く、かつ何本か連なったものを指す。「筋金すじがね」「鉄筋テッキン」 (3)血のつながり。「血筋ちすじ」「家筋いえすじ」

朸 リョク・ロク・リキ・おうご 木部

朸をにない荷を運ぶ男(『法然上人絵伝』)[日本中世庶民の世界]より

解字 「木(き)+力(ちから)」の会意形声。日本では両端に力がかかる天秤棒である「おうご」をいう。中国では木目・年輪の意。中国の発音lì・リが同音の理lǐ・リ(すじ・すじめ)に通じるからとされる。

意味 (1)木目。年輪。 (2)[国]おうご(朸)。おうこ、ともいう。天秤棒。

形声字

勒 ロク・おもがい・くつわ 革部

解字 「革(なめしがわ)+力(リキ⇒ロク)」の形声。[説文解字]は「馬の頭で銜(くつわ)を絡ぶ也」とし、くつわを固定させる革のひもをいう。また、銜(くつわ)の意味もある。これで馬の頭部を制御することから、おさえる・統率する意味に用いる。録ロクに通じ、きざむ意がある。

おもがい[面掛・面懸](「日本国語大辞典 伴大納言絵詞」より)

意味 (1)おもがい(勒)。馬の頭部につけて、口にかませたくつわに結びつける革の紐。面掛・面懸とも書く。[文明本節用集]に「勒 オモガイ 馬勒」とある。 (2)くつわ(勒)。轡(くつわ)とも書く。馬の口にかませ手綱をつける道具。 (3)おさえる。統率する。「勒兵ロクヘイ」(兵を統御する)「懸崖勒馬ケンガイロクバ」(懸崖は絶壁。勒馬は馬の手綱を強く引くこと。あと少しのところで危険に気づいて引き返すこと) (4)きざむ。しるす。「勒名ロクメイ」(銘文に刻する)「勒功ロクコウ」(功績を刻する) (5)梵語の音訳字。「弥勒菩薩ミロクボサツ」(釈迦に継いで仏になる菩薩)

スキの形

肋 ロク・あばら 月部にく

肋骨ろっこつ(「ヨガジャーナル 日本版編集部」より。薄青色を追加しました。)

解字 「月(からだ)+力(スキの形)」の会意形声。力リョクは田をたがやすスキ(鋤)が原義の字。篆文第一字[説文解字]のスキは力(ちから)の意味に特化した字だが、第二字[説文解字注]はスキのおもかげを残しており、三つまたの鍬(くわ)のような形をしている。[説文解字]は「脅(脇)骨キョウコツ也」とし肋骨(あばらぼね)の意とする。肋骨(あばらぼね)の図の下部(薄青色)は、三つ股(また)の鍬(くわ)の刃に似ている。

意味 あばら(肋)。あばらぼね。「肋骨ロッコツ」(胸を覆い保護する骨。胸を保護し呼吸運動を営む)「肋間ロッカン」(あばら骨のあいだ)「肋膜ロクマク」(肋骨の内側にあって肺の外面をおおう膜)「肋肉ばらニク」「鶏肋ケイロク」(鶏のあばら骨。少しは肉があるので捨てるには惜しい意から、大して役立たないが捨てるには惜しいもの)

力は部首「力ちから」になる。力をいれてする動作などを表す字ができている。

常用漢字で以下の23字がある。

力リョク・ちから 部首

加カ・くわえる(「力+口」の会意)

功コウ・いさお(「力+音符「工コウ」)

劣レツ・おとる(「力+少」の会意)

助ジョ・たすける (「力+音符「且ショ」)

努ド・やっこ(力+音符「奴ド」)

励[勵]レイ・はげむ (力+音符「厲レイ」)

労[勞]ロウ・はたらく(「力+熒ケイの略体」の会意)

劾ガイ・あばく(力+音符「亥ガイ」

効コウ・きく(力+音符「交コウ」)

勅チョク・みことのり(力+音符「束ソク」)

勃ボツ・おこる(力+音符「孛ボツ」)

勇ユウ・いさむ(力+音符「甬ヨウ」)

勉ベン・つとめる(力+音符「免ベン」)

勘カン・かんがえる(力+音符「甚ジン」)

動ドウ・うごく(力+音符「重チョウ」)

務ム・つとめる(力+ 音符「敄ム」)

勤キン・つとめる(力+音符「堇キン」)

勝ショウ・かつ (力+音符「滕トウの略」)

募ボ・つのる(力+音符「莫ボ」)

勧[勸]カン・ すすめる(力+音符「雚カン」)

勢セイ・いきおい(力+音符「埶セイ」)

勲[勳]クン・いさお(力+音符「熏クン」)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

力 リョク・リキ・ちから 力部

解字 甲骨文字は農具の耜(すき)の象形と推定されている。甲骨文字には出産を意味する用法があり、女性が最も力を入れる行為として用いた引伸義であろう[甲骨文字辞典]。金文で日本の三つまた鍬(くわ)のような形になったが、意味は①力量・気力、②功績・功労、で耜(すき)の意味からは離れている。篆文の[説文解字]は「筋キン也(なり)。人の筋キン之(の)形に象(かたど)る。功を治(おさむ)るを力と曰(い)う」とする。筋は「肉之(の)力也(なり)」としているので、力は人の筋肉のちから(力)であり、さらに功を治める意味にも広がった。もと、農具(スキ)が字源だが、当初から農具で力を出す意味があり、この意味が力(ちから)のほか、はたらき・いきおい・はげむ意などになった。

意味 (1)ちから(力)。「体力タイリョク」「実力ジツリョク」 (2)はたらき。作用。「視力シリョク」「効力コウリョク」「力学リキガク」 (3)いきおい。「勢力セイリョク」 (4)つとめる。はげむ。「努力ドリョク」

イメージ

「ちから」(力・筋・朸)

「形声字」(勒)

もとの意味である「スキの形」(肋)

音の変化 リョク:力・朸 ロク:勒・肋 キン:筋

ちから

筋 キン・すじ 竹部

竹ひご(ネットの販売サイトより)

解字 「竹(竹ひご)+月(=肉。にく)+力(ちから)」の会意。肉(月)の収縮により発生する力(ちから)が竹ひごがたくさん集まったような形になったのが筋である。筋は一端が骨の関節付近に腱ケンとなって付き、もう一端が別の関節付近に付いており、筋を収縮させることによって、その力を骨の関節に伝えて身体を動かす。[説文解字]は「肉之(の)力也(なり)。力に従い肉に従い竹に従う。竹は物之(の)多(おおく)の筋の者(こと)」とし、竹は多くの筋の意とする。

意味 (1)きん(筋)。きんにく(筋肉)。からだの肉。「腹筋フッキン」「背筋ハイキン」 (2)すじ(筋)。細長く、かつ何本か連なったものを指す。「筋金すじがね」「鉄筋テッキン」 (3)血のつながり。「血筋ちすじ」「家筋いえすじ」

朸 リョク・ロク・リキ・おうご 木部

朸をにない荷を運ぶ男(『法然上人絵伝』)[日本中世庶民の世界]より

解字 「木(き)+力(ちから)」の会意形声。日本では両端に力がかかる天秤棒である「おうご」をいう。中国では木目・年輪の意。中国の発音lì・リが同音の理lǐ・リ(すじ・すじめ)に通じるからとされる。

意味 (1)木目。年輪。 (2)[国]おうご(朸)。おうこ、ともいう。天秤棒。

形声字

勒 ロク・おもがい・くつわ 革部

解字 「革(なめしがわ)+力(リキ⇒ロク)」の形声。[説文解字]は「馬の頭で銜(くつわ)を絡ぶ也」とし、くつわを固定させる革のひもをいう。また、銜(くつわ)の意味もある。これで馬の頭部を制御することから、おさえる・統率する意味に用いる。録ロクに通じ、きざむ意がある。

おもがい[面掛・面懸](「日本国語大辞典 伴大納言絵詞」より)

意味 (1)おもがい(勒)。馬の頭部につけて、口にかませたくつわに結びつける革の紐。面掛・面懸とも書く。[文明本節用集]に「勒 オモガイ 馬勒」とある。 (2)くつわ(勒)。轡(くつわ)とも書く。馬の口にかませ手綱をつける道具。 (3)おさえる。統率する。「勒兵ロクヘイ」(兵を統御する)「懸崖勒馬ケンガイロクバ」(懸崖は絶壁。勒馬は馬の手綱を強く引くこと。あと少しのところで危険に気づいて引き返すこと) (4)きざむ。しるす。「勒名ロクメイ」(銘文に刻する)「勒功ロクコウ」(功績を刻する) (5)梵語の音訳字。「弥勒菩薩ミロクボサツ」(釈迦に継いで仏になる菩薩)

スキの形

肋 ロク・あばら 月部にく

肋骨ろっこつ(「ヨガジャーナル 日本版編集部」より。薄青色を追加しました。)

解字 「月(からだ)+力(スキの形)」の会意形声。力リョクは田をたがやすスキ(鋤)が原義の字。篆文第一字[説文解字]のスキは力(ちから)の意味に特化した字だが、第二字[説文解字注]はスキのおもかげを残しており、三つまたの鍬(くわ)のような形をしている。[説文解字]は「脅(脇)骨キョウコツ也」とし肋骨(あばらぼね)の意とする。肋骨(あばらぼね)の図の下部(薄青色)は、三つ股(また)の鍬(くわ)の刃に似ている。

意味 あばら(肋)。あばらぼね。「肋骨ロッコツ」(胸を覆い保護する骨。胸を保護し呼吸運動を営む)「肋間ロッカン」(あばら骨のあいだ)「肋膜ロクマク」(肋骨の内側にあって肺の外面をおおう膜)「肋肉ばらニク」「鶏肋ケイロク」(鶏のあばら骨。少しは肉があるので捨てるには惜しい意から、大して役立たないが捨てるには惜しいもの)

力は部首「力ちから」になる。力をいれてする動作などを表す字ができている。

常用漢字で以下の23字がある。

力リョク・ちから 部首

加カ・くわえる(「力+口」の会意)

功コウ・いさお(「力+音符「工コウ」)

劣レツ・おとる(「力+少」の会意)

助ジョ・たすける (「力+音符「且ショ」)

努ド・やっこ(力+音符「奴ド」)

励[勵]レイ・はげむ (力+音符「厲レイ」)

労[勞]ロウ・はたらく(「力+熒ケイの略体」の会意)

劾ガイ・あばく(力+音符「亥ガイ」

効コウ・きく(力+音符「交コウ」)

勅チョク・みことのり(力+音符「束ソク」)

勃ボツ・おこる(力+音符「孛ボツ」)

勇ユウ・いさむ(力+音符「甬ヨウ」)

勉ベン・つとめる(力+音符「免ベン」)

勘カン・かんがえる(力+音符「甚ジン」)

動ドウ・うごく(力+音符「重チョウ」)

務ム・つとめる(力+ 音符「敄ム」)

勤キン・つとめる(力+音符「堇キン」)

勝ショウ・かつ (力+音符「滕トウの略」)

募ボ・つのる(力+音符「莫ボ」)

勧[勸]カン・ すすめる(力+音符「雚カン」)

勢セイ・いきおい(力+音符「埶セイ」)

勲[勳]クン・いさお(力+音符「熏クン」)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます