通電ドローバーの現車試験を実施し良好な成果が得られましたのでご報告します。

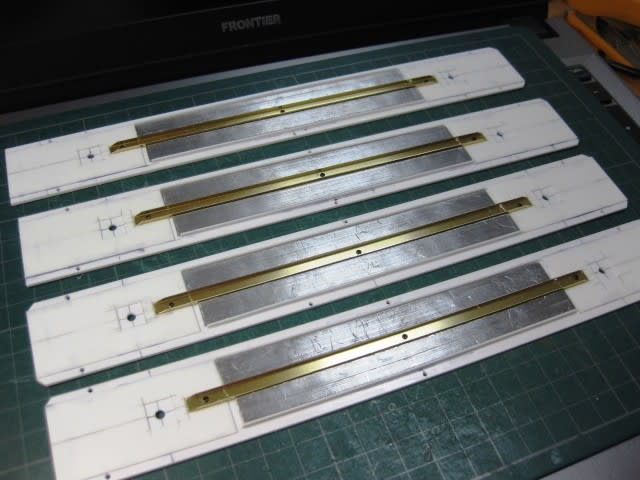

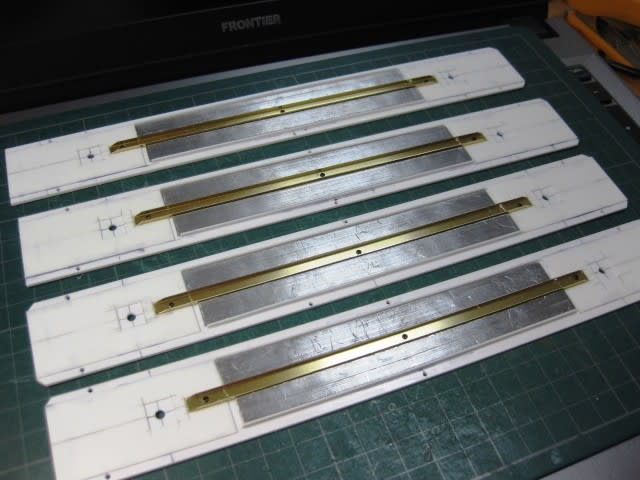

まずは先行試作車以外の床板を作ります。4両分が並んでますが、この他にもう1両、床板だけ先行させたものがあるので合計5両分です。基本的な構造は変えていませんが、床下機器取付板は鉛板の上に直接貼るようにしました(写真ではまだ貼っていません)。試作車ではプラ板で空洞を作ってその中に鉛板が収まる形になっていたのを簡略化したものです。

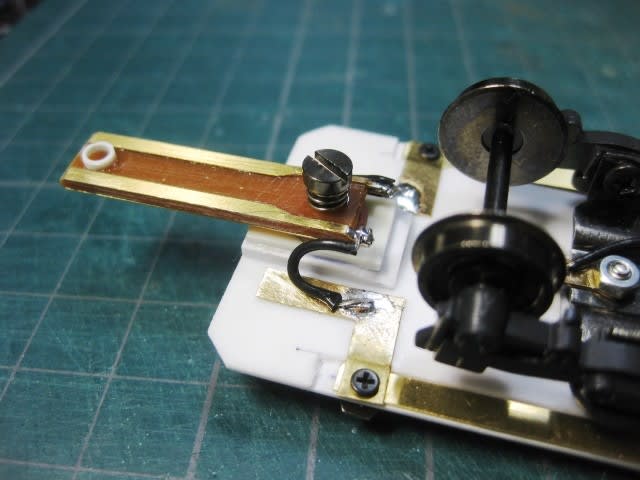

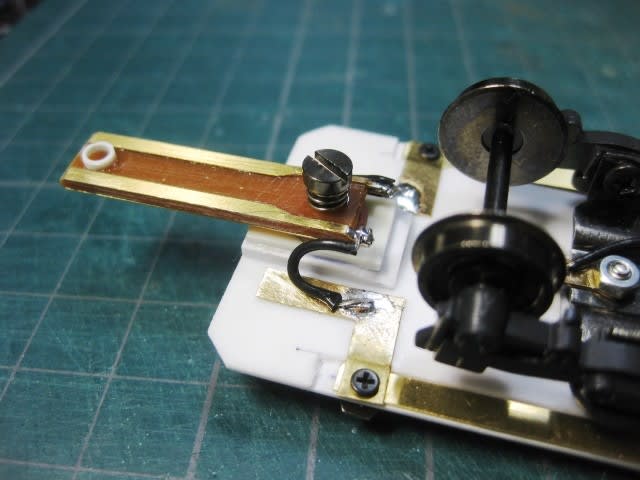

動力車モハ305-100番台の博多寄りにつながるモハ304-100番台の床板です。左側が動力車のためエンドウのドローバーを装着、右側に自家製通電ドローバーを装着します。台車と引き通し回路は結線済みです。

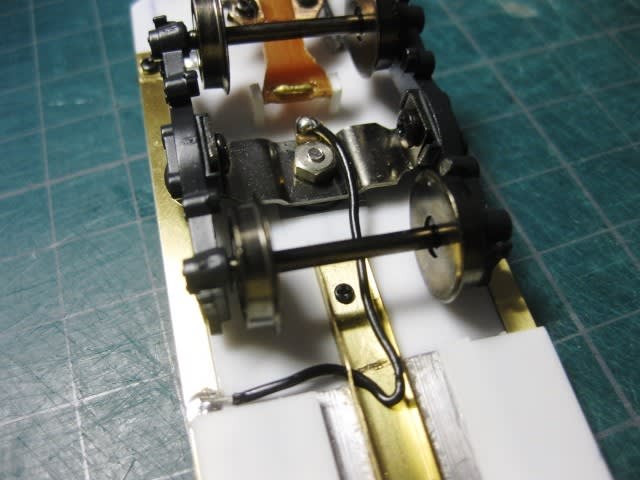

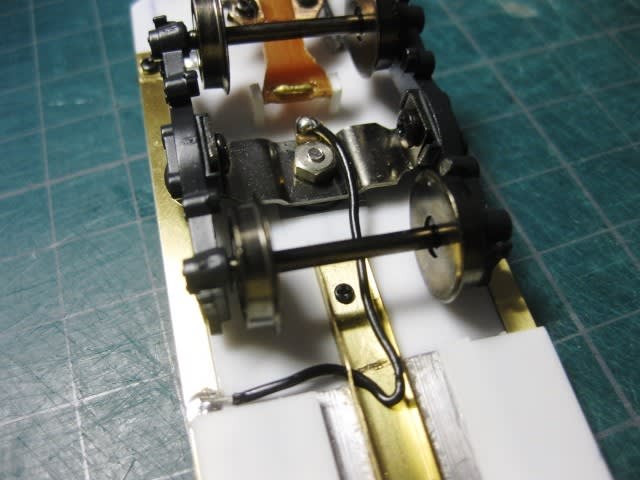

床下左右に走る引き通し回路(真鍮板)と、オス側の通電ドローバーの配線はこの写真のとおりですが、ドローバーの首振りがぎこちなかったので、この後ビニールコードを約2倍の長さのものに変更しています。

そして試験用にはもう1両、モハ304-100番台の隣につながる博多寄り先頭車のクハ304の床板を用意します。引き通し回路は設置済みで、ここへテープLEDが仮配線してありますが台車は未配線。すなわち、まずは隣の車両から電気がちゃんと送られてくるか、純粋に通電ドローバーの性能試験を行います。

こちらには、床板に立てたステーに真鍮線を通すことで上下可動するようにメス側端子を固定してあります。予定では、連結していないときは接点全体がだらんと下がる構造にしたかったのですが、ビニールコードが太すぎたため任意の角度で止まるようなシロモノとなってしまいました。(笑)まあ連結後の性能に支障はないので良しとします。

この状態でドローバーを連結して通電。LEDが光って通電機能が正常に稼働していることが確認できましたが一定のチラつきが発生しています。集電している左の車両を押さえてやるとチラつきは減少するので、予想通り車重が軽いことがハンデになっているようです。

次にクハ304も台車まわりの配線を施し、2両を電気的に引き通してみます。

結果は次の動画のとおりで、見事、チラつきなく安定した点灯が実現しました。念のため600μF程度のコンデンサアレー(大容量キャパシタ)も買ってあるのですが、この感じでは引き通しだけでもいけそうですね。

<JR九州305系通電ドローバー試験>

動画の最後に一瞬こする音が聞こえるかと思いますが、これは、どうやらメス側端子が大きすぎて車輪と接触しているためのようです。幸いベーク板部分に当たっているためショートはしていませんが、当たっているということはこれ以上曲がらないということですので改良工事は必至。なので、オス側も含め、量産品では全体をもっとコンパクト化しようと考えています。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

まずは先行試作車以外の床板を作ります。4両分が並んでますが、この他にもう1両、床板だけ先行させたものがあるので合計5両分です。基本的な構造は変えていませんが、床下機器取付板は鉛板の上に直接貼るようにしました(写真ではまだ貼っていません)。試作車ではプラ板で空洞を作ってその中に鉛板が収まる形になっていたのを簡略化したものです。

動力車モハ305-100番台の博多寄りにつながるモハ304-100番台の床板です。左側が動力車のためエンドウのドローバーを装着、右側に自家製通電ドローバーを装着します。台車と引き通し回路は結線済みです。

床下左右に走る引き通し回路(真鍮板)と、オス側の通電ドローバーの配線はこの写真のとおりですが、ドローバーの首振りがぎこちなかったので、この後ビニールコードを約2倍の長さのものに変更しています。

そして試験用にはもう1両、モハ304-100番台の隣につながる博多寄り先頭車のクハ304の床板を用意します。引き通し回路は設置済みで、ここへテープLEDが仮配線してありますが台車は未配線。すなわち、まずは隣の車両から電気がちゃんと送られてくるか、純粋に通電ドローバーの性能試験を行います。

こちらには、床板に立てたステーに真鍮線を通すことで上下可動するようにメス側端子を固定してあります。予定では、連結していないときは接点全体がだらんと下がる構造にしたかったのですが、ビニールコードが太すぎたため任意の角度で止まるようなシロモノとなってしまいました。(笑)まあ連結後の性能に支障はないので良しとします。

この状態でドローバーを連結して通電。LEDが光って通電機能が正常に稼働していることが確認できましたが一定のチラつきが発生しています。集電している左の車両を押さえてやるとチラつきは減少するので、予想通り車重が軽いことがハンデになっているようです。

次にクハ304も台車まわりの配線を施し、2両を電気的に引き通してみます。

結果は次の動画のとおりで、見事、チラつきなく安定した点灯が実現しました。念のため600μF程度のコンデンサアレー(大容量キャパシタ)も買ってあるのですが、この感じでは引き通しだけでもいけそうですね。

<JR九州305系通電ドローバー試験>

動画の最後に一瞬こする音が聞こえるかと思いますが、これは、どうやらメス側端子が大きすぎて車輪と接触しているためのようです。幸いベーク板部分に当たっているためショートはしていませんが、当たっているということはこれ以上曲がらないということですので改良工事は必至。なので、オス側も含め、量産品では全体をもっとコンパクト化しようと考えています。

よろしければ1クリックお願いします。

さっさと車体工作をやりたくて、こういった検証を適当にスッ飛ばしてしまい、結果、いつも“置物”になってしまいます(涙)。

過ぎたるは及ばざるがごとし・・・試作・検証やりすぎていささか疲弊気味です。

このままいくと「チキ305」が爆誕しそうなのでそろそろ車体の製作に入ります。^^

この2枚の銅板の間にちょっと隙間があっても、酸化被膜ができて通電に支障が出ているのかもしれません。レール同士の継ぎ目の隙間に酸化被膜ができると集電不良が生じやすい、と某レンタルレイアウトのご主人が言われていました。

ご丁寧な考察ありがとうございます。

まだ仮組みですが、金属板の重ね合わせ部分などは一応軽くペーパーで磨き出してから組み立てていますが、ご指摘の部分のネジを介して室内灯へも給電する重要なターミナルですので、最終組み立て時にも再度点検してから組むつもりです。

もっとも、L字型の金具は通電ドローバーの不具合時に簡単に交換できるよう、ちょっとカッコつけてユニット化しただけですので、直に半田付けしてしまった方がリスクは減りますね。ご指摘参考にさせていただきます。