最近ちょっと気になっていたJR東海の213系5000番台を模型視点で観察してきました。

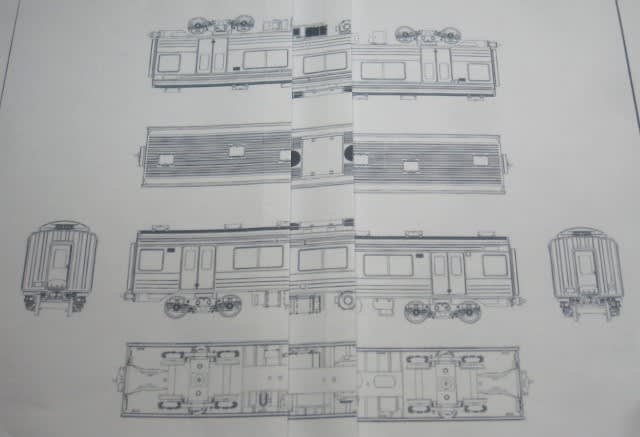

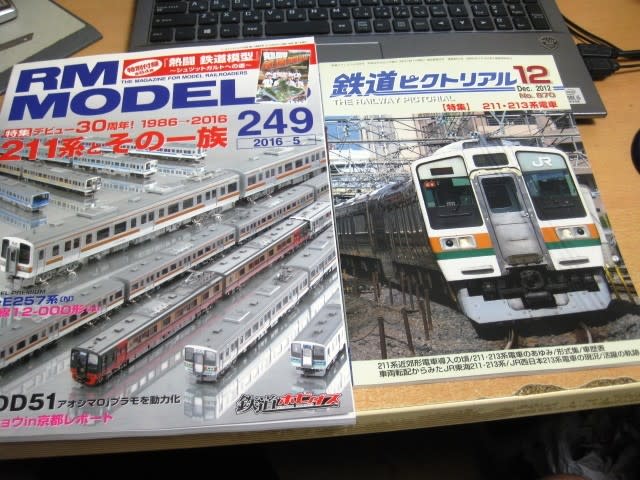

213系は211系の1M・2ドア版です。国鉄最末期に製造された本四備讃線向けの0番台をベースとして、JR東海が関西本線のテコ入れのために導入したのが5000番台。2011年から119系の後継として飯田線に転用され活躍中です・・・とここまでは受け売りです。

登場時は私も名古屋に赴任していた関係でわざわざ見に行った記憶はあるものの、なにせマイナー形式ゆえすっかり記憶の外になっていて、先日臨時特急「信州」を撮りに行った際のウォーミングアップで適当に撮っていた写真を見返していたらこんなショットが出てきて「ツードアイイネ!」と一気に火が着いた格好。上諏訪発伊那福岡行206Mの後追いで写真的にはアレですがすべての発端はコレ。笑

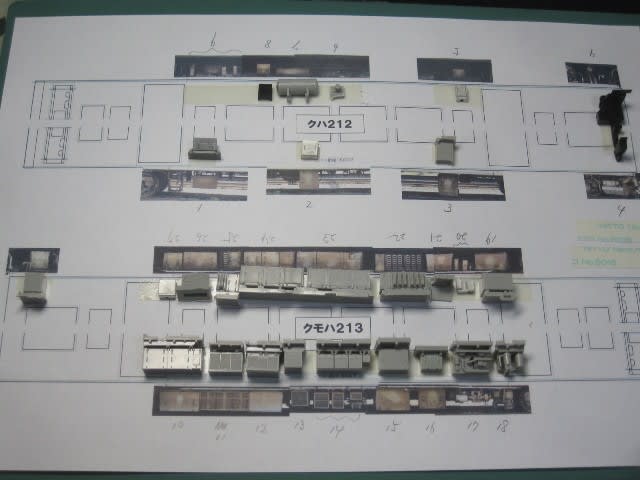

今回は雑誌やネット検索でよく分からないディティールを確認したかったので走行風景はナシと決めて駅撮りのみ。断片情報をかき集めて213系が中央本線まで出張していそうな運用を洗い出し、茅野、上諏訪、岡谷の3駅で“捕獲”する予定を立てました。ちなみによく分からないディティールとは、①床下機器のうちコンプレッサー周辺(陰で潰れてる・・・)、②連結面(M車の風洞やリブ)、③パンタ周辺(「20mm低屋根」ってどういうこと??)の3点です。

新宿発12時のあずさに乗って現地入り。最初のターゲットは上諏訪駅の電留線に居るはずの個体観察です。実は事前にGoogleマップの航空写真(2022年撮影)を見たところ見事に211系にサンドイッチされている状況(213系はクーラーが2基なので判別可)が捉えられていてげっそりしたのですが、幸いコンプレッサーがある部分だけ見えそうな感じなので途中下車決行です。

上諏訪駅には14:10に着きましたが不安は杞憂に終わり、逆光ながらH7編成(手前からクハ212-5007+クモハ213-5007)が好位置に停まっていました。

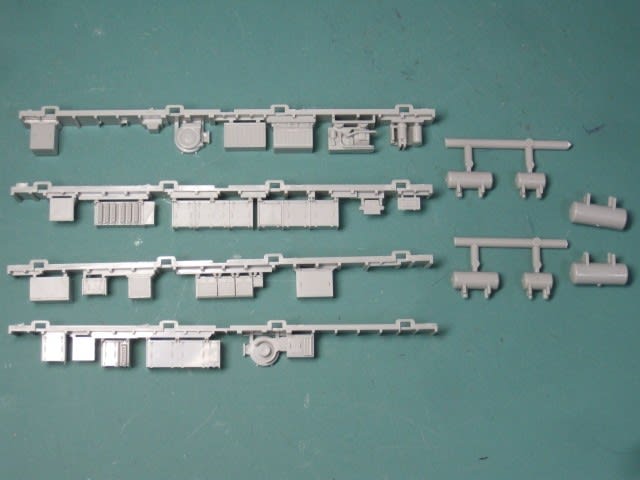

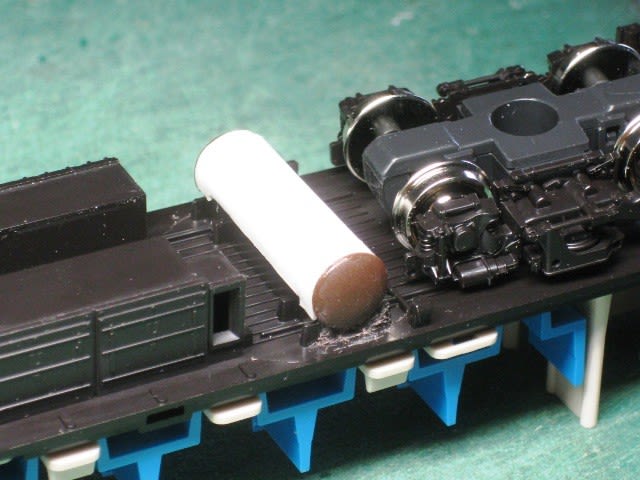

床下機器をすべて撮影します。一番見たかったコンプレッサー周辺はこんな感じでした。写真の左2/3ぐらいがコンプのようで、三菱電機製の「MH3094-C1000ML」と呼ばれる1000リットルタイプのようですが個人的にはほとんど目にしたことがありませんでした。C2000クラスが京急など私鉄で使われているようです。早々にミッション①クリアです。ちなみに右1/3

が何なのかはいまだ解析できずは除湿装置のようです(2022.6.2追記)。いずれにせよ1/80市販パーツはなさそうですが、これ全体でみると気動車のエンジンが使えそうかも?(よしなさいww)

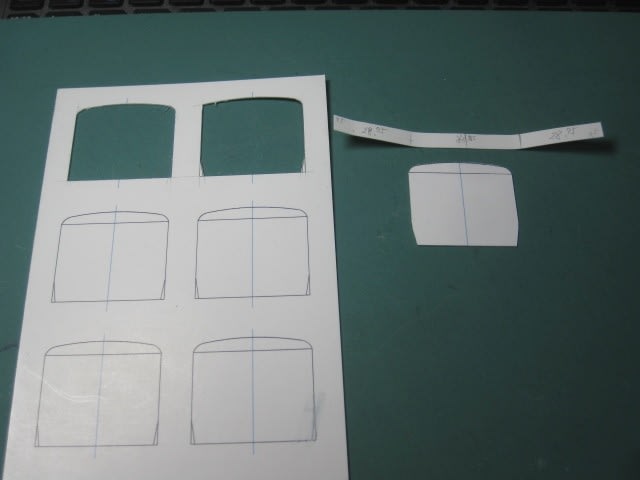

飯田線転入に際してクハ212にバリアフリー対応トイレが設置されました。窓埋め部分もどんな感じか気になっていましたが、いわゆる「1枚ペラ貼り付け」で大丈夫なようです。行先表示窓はかなり細長タイプ。

上諏訪駅では山側(飯田線基準だと山側、川側が妥当か?)の多くの情報が手に入ったのでまずはひと安心です。しかし連結面や“微低屋根”の実態は解明できず第2ステージの岡谷駅へ向かいます。

岡谷駅で折返し568M豊橋行となる編成を待ちます。飯田線用の0番線に入るものと踏んで2・3番線ホームの先端で「川側サイド狙い」を企てたのですが、列車が見えてもポイントは変わらずあれよあれよという間に2番線に到着してしまいました。0番線は朝夕専門なのでしょうか。ちなみに編成はH13(手前からクハ212-5013+クモハ213-5013)でした。

同じ「山側」サイドになりますが上諏訪では撮れなかったクモハ213側からのショット。

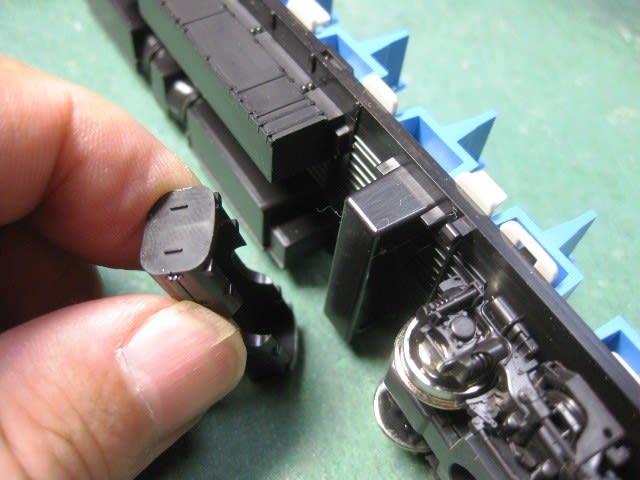

連結面間にカメラを突っ込んでディティールを捕獲します。ほとんど怪しいおじさん。転落防止幌は安全上重要ですがモデラー泣かせではあります。クモハには主電動機冷却用の風洞があり、補強リブも途切れている状況などが分かりました。ミッション②クリア。

転換クロスシートが並ぶ車内いいですねー。新快速117系の残り香を感じます。

改造で設置されたバリアフリー対応トイレです。大きいので反対側の座席は撤去されています。後期車(5011番以降)だからでしょうか貫通扉の窓が縦長となっています。このほか側面行先表示窓のサイズや車外スピーカー位置などに差がみられます。

213系もいつまで続くか分からないのでE353系との並びを撮っておきます。

211系顔の並び。213系は非運転台側の窓が切下げられていて車内の仕切壁も窓も大きく、国鉄からJRへの転換期が感じられるデザインです。

はるばる豊橋を目指す568Mを見送ったあとはすぐに上諏訪へ戻り、先ほど見たH7編成のホーム据付けを眺めるつもりでしたが、既に釣果もだいぶ上がっているので1本待って中部天竜からやって来る225M茅野行を捕まえて「川側」の写真を撮り、あわよくばそれに乗って上諏訪に戻る・・・というプランに変更しました。

やってきたのはH4編成(手前からクハ212-5004+クモハ213-5004)で、とりあえず全体や床下をバシバシ撮影しますがとうてい発車には間に合うはずもなく、特急料金をおごって「あずさ」で2駅移動したのでした。しかし両サイドの床下写真はすべて手に入ったので諏訪湖を遠くに眺めながらしばし至福の時間を過ごします。

上諏訪駅に着くとH7編成は既に3番線に入線済み。ここでは1番線からの遠距離ショットを活用してパンタ周辺の「微低屋根」を検証することにしました。すでに下校時間まっただ中で生徒たちの生温かい視線に耐えつつ両手を目いっぱい伸ばしてパンタ周辺を狙いますが、うーーんワカラナイ。。

しかし神は見放さなかった。10カットぐらい撮った写真を拡大したらこんなものが撮れていました。どうやらこれが段差20mmの「微低屋根」の正体のようです。生温かい視線に耐えた甲斐あってミッション③もクリアしました。

狙ったとはいえ半日でこれほど効率よく213系を狙えるとは思っていなかったので満足しつつ上諏訪を引き上げ、まだ少し時間があるので岡谷で出会ったH4編成に再会すべく茅野駅へ向かいます。折り返し待ちで2番線に停車中のH4編成をクモハ側から。岡谷では少しバタバタしていたので「川側」の床下などを改めてじっくり撮影しました。

最後にクハ212-5004の運転台。今日的な目で見ると古臭く、そして味があります。速度計の下に「ブレーキ時セラジェット使用可能」と書かれた白いテープが貼られています。セラジェットとはセラミック粒子を用いた現代版砂まき装置ですが、上り勾配での空転抑制にとどまらない使い方があるのかと知ってほほーと思いました。従来の「砂」と比べると軌道へのダメージが圧倒的に少ないとのことで、必要な時には躊躇なく使用せよということでしょう。

さて、嬉しい誤算といいますか、かくして必要な情報はすべて手に入ってしまいました。E233の練習作として着工する!と言い訳しても浮気コール不可避か・・・??