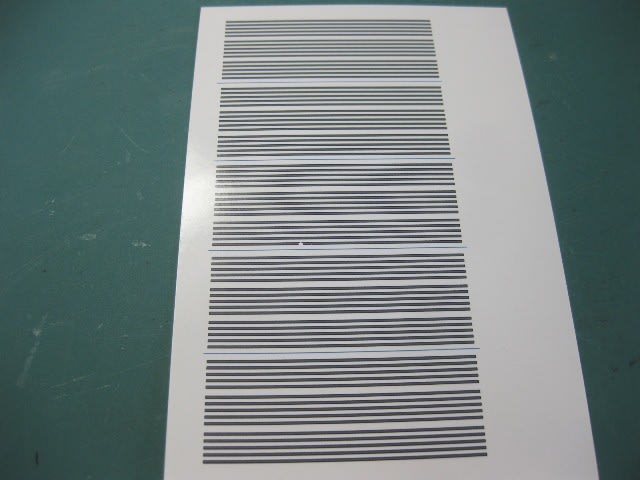

悶々としながらも屋根両サイドのランボードをなんとか仕上げ、隙間にパテを塗り込んでから#500の濃い目のサーフェーサーを塗り重ねました。このまま十分乾燥させてからヘロヘロ感がなるべく消えるように研磨・整形していきます。

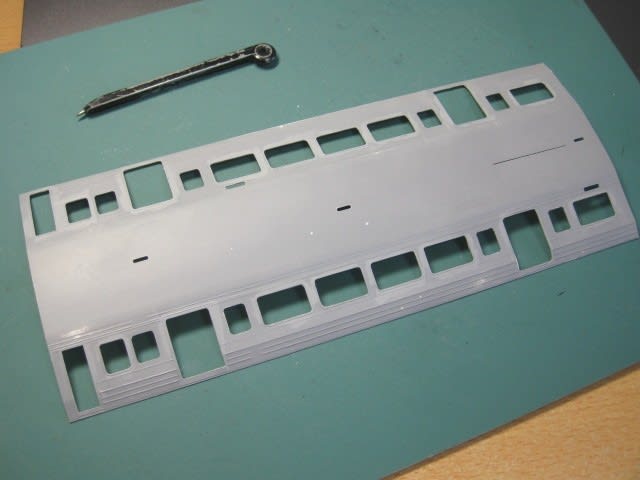

妻面には縦樋も接着。

屋根を乾燥させている間に下回りを作ります。コンプレッサーはアクラスの205系のものを流用するつもりでしたが、やはり形態が全然違うので実車どおりのコチラをスクラッチすることにしました。1000リットルの2段圧縮型で大小2つのシリンダーが見えます。3Dなら難なく出力できそうですが手作りだと大変ですわ。。

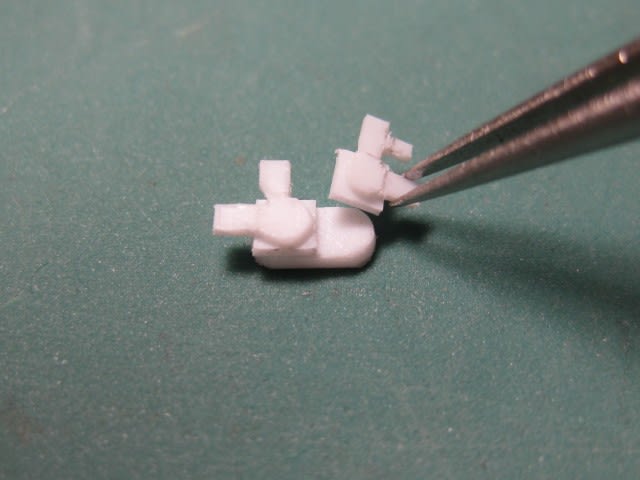

まずシリンダヘッドを作ります。低圧側(やや大きい)と高圧側(やや小さい)ともにt0.5プラ板2枚構成としてこんな形のものを切り出します。だいたい2.5mm角前後なので視力の限界。。

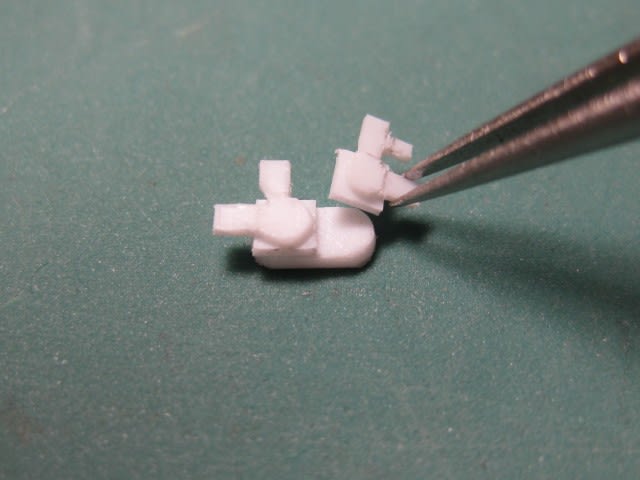

フィン付のシリンダはさすがに作り切れないので、それらしき厚さになるようにt1.0プラ板から長円形に切り出した台座の上に各パーツを接着。

各シリンダとも四隅に固定用のボルトに見立てたφ0.4真鍮線を植え込み、シリンダヘッドには斜めに2か所ずつ座グリをして吸排気弁と思われる窪みを表現しました。あまりに小さいので作っている時は分からなかったのですが、写真を拡大したら一番右上の高圧側の固定用ボルトが全然違う場所に植え込まれてました!!(泣)吸排気弁も2個つながっちゃってるしダメダメだわ~。真鍮線の植え直しだけやっときますか。。

他のパーツも組み付けてコンプレッサーを完成させたかったのですが力尽きて本日はここまで。

妻面には縦樋も接着。

屋根を乾燥させている間に下回りを作ります。コンプレッサーはアクラスの205系のものを流用するつもりでしたが、やはり形態が全然違うので実車どおりのコチラをスクラッチすることにしました。1000リットルの2段圧縮型で大小2つのシリンダーが見えます。3Dなら難なく出力できそうですが手作りだと大変ですわ。。

まずシリンダヘッドを作ります。低圧側(やや大きい)と高圧側(やや小さい)ともにt0.5プラ板2枚構成としてこんな形のものを切り出します。だいたい2.5mm角前後なので視力の限界。。

フィン付のシリンダはさすがに作り切れないので、それらしき厚さになるようにt1.0プラ板から長円形に切り出した台座の上に各パーツを接着。

各シリンダとも四隅に固定用のボルトに見立てたφ0.4真鍮線を植え込み、シリンダヘッドには斜めに2か所ずつ座グリをして吸排気弁と思われる窪みを表現しました。あまりに小さいので作っている時は分からなかったのですが、写真を拡大したら一番右上の高圧側の固定用ボルトが全然違う場所に植え込まれてました!!(泣)吸排気弁も2個つながっちゃってるしダメダメだわ~。真鍮線の植え直しだけやっときますか。。

他のパーツも組み付けてコンプレッサーを完成させたかったのですが力尽きて本日はここまで。